Modezeitschriften sind, genau wie jede andere Zeitschrift auch, typische Gebrauchslektüre. Die neue Brigitte, Cosmopolitan oder ähnliche Titel werden gekauft, gelesen und in der Regel anschließend im Altpapier entsorgt.

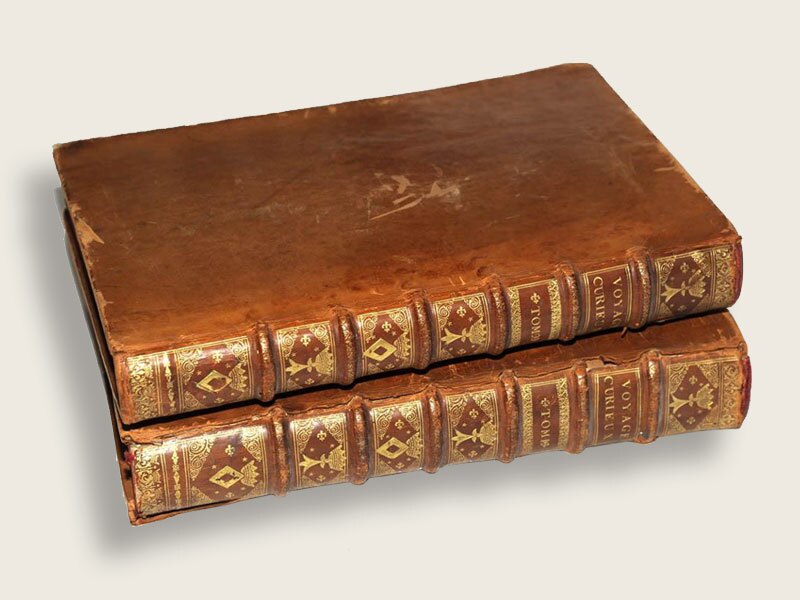

Das gilt für Zeitschriften aus den Anfängen der Modeillustrierten in ähnlicher Weise. Was zur Folge hat, dass es sich hier um ein Sammelgebiet mit einem gewissen Exklusivitätsanspruch handelt. Modezeitschriften des 19. oder gar des ausgehenden 18. Jahrhunderts findet der Sammler nicht in jedem Antiquariat um die Ecke.

Was häufiger angeboten wird und für viele Sammler der Einstieg in dieses Sammelgebiet ist, sind einzelne Modestiche. Meist im Passepartout auf Antik-Messen oder in Antik-Läden angeboten, oft aber auch in Antiquariaten. Bisweilen findet man sie auch gerahmt.

Einzelstiche sind eine zwiespältige Sache. Sie kursieren in nicht geringer Zahl auf dem Markt und sind somit ganz normale Handelsware. Leider jedoch gibt es unter den Händlern schwarze Schafe, die für ein höheres Angebot an Stichen sorgen, indem sie erhaltene Zeitschriftenbände „fleddern“. Die Tafeln mit den Modeabbildungen werden aus dem Heft getrennt, der Rest in der Altpapiertonne entsorgt. Hintergedanke: Der zu erzielende Gesamtpreis mit den einzelnen Tafeln soll höher sein, als wenn der Händler den gesamten Zeitschriftenband en bloc verkauft.

Für den Sammler heißt das: Vollständige Zeitschriftenbände, in der Regel Jahrgangsbände, sind Einzelstichen immer vorzuziehen. Nicht nur ist der einzelne Stich im Verhältnis günstiger als beim Einzelkauf, es wird auch verhindert, dass ein kulturhistorisch wertvolles Stück vielleicht doch irgendwann einem Fledderer in die Hände fällt.

19. Jahrhundert – Blütezeit der frühen Modezeitschriften

Schwerpunkt dieses Sammelgebietes dürften in jedem Fall Zeitschriften des 19. Jahrhunderts sein, da man hier die Blütezeit der frühen Modezeitschriften findet. Oft sind es französische Zeitschriften, deren Bilder oft von den deutschen Pendants übernommen werden. Geradezu klassisch etwa sind die Bilder des französischen Zeichners Jules David, die zuerst vor allem im Moniteur de la Mode in Paris erschienen. Später fanden sie sich aber genauso in den französischen Konkurrenzblättern Revue de la Mode und Moniteur des Dames et des Demoiselles wie auch in deutschsprachigen Zeitschriften. David, so urteilt die Expertin für Kostümgeschichte des 19. Jahrhunderts, Ruth Bleckwenn, sei „wohl der beste Künstler dieses Genres in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.“ Unter den französischen Zeitschriften, die Vorlagen an andere Blätter lieferten, tat sich besonders der Petit Courrier des Dames hervor.

Natürlich gab es Modezeitschriften dieser Art nicht nur in Frankreich, auch im englisch- und deutschsprachigen Bereich gibt es eine lange Tradition dieser Blätter. Die deutschsprachige „Szene“ konzentriert sich dabei naturgemäß vor allem auf Publikationen aus dem Wiener Umfeld, so etwa die Wiener Moden Zeitung.

Technik und Qualität

Die vorherrschende Technik, in der die Modebilder ausgeführt sind, ist der Kupferstich, gleichzeitig jedoch gab es bereits Ende des 18. Jahrhunderts auch Zeitschriften, die Bilder in Aquatintamanier publizierten, so etwa das englische Journal Gallery of Fashions. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Holzschnitt hinzu, erstmals im Bazar von 1854. Mit dieser Technik wurden größere Bilder und höhere Auflagen möglich, die Kosten für die Herstellung sanken, da die Abbildungen nun nicht mehr separat, sondern zusammen mit dem Letternsatz gedruckt werden konnten.

In den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts schließlich beginnt mit der Phototypie die Ära der Modephotographie. Pionier unter den Modezeitschriften ist hier die französische Zeitschrift La Mode Pratique.

Vom Typus her sind viele dieser Zeitschriften keine reinen Modeblätter, sondern allgemein Gesellschaftsblätter, die über Trends in allen Bereichen der Gesellschaft berichten. Mode ist ein Teil dieser Trends, kein unwichtiger dazu, und eignet sich besonders gut für die bildliche Darstellung. Mit dem massenhaften Aufkommen der Modezeitschriften ab etwa 1830 nimmt auch die Qualität der einzelnen Stiche ab, man merkt, dass auf die detaillierte Darstellung der Kleider und Accessoires nicht mehr so viel Wert gelegt wird. Die Bilder des erwähnten Jules David bilden hier eine kleine Ausnahme, sie sind während der gesamten knapp 50 Jahre währenden Arbeit des Künstlers für den Moniteur de la Mode immer eigene kleine Kunstwerke geblieben und dadurch ein besonders lohnenswertes Sammelobjekt.

Auf welche Details sollte der Sammler bei diesem anspruchsvollen Sammelgebiet achten? Wie bereits ausgeführt, ist der Kauf gebundener Jahrgangsbände einer Zeitschrift dem Erwerb von Einzelstichen in jedem Fall vorzuziehen. Da die Zeitschriften für das jahrgangsweise Binden beschnitten wurden, ist immer darauf zu achten, ob die Tafeln im Innenteil beschädigt wurden. Vollständigkeit ist ein wichtiger Punkt, oder auch beispielsweise die Qualität der Farben, wenn es sich um kolorierte Stiche handelt.