erich honecker, Signiert (49 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (17)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (31)

Zustand Mehr dazu

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (1)

- Gut oder Befriedigend (33)

- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Wie beschrieben (15)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 4,60 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

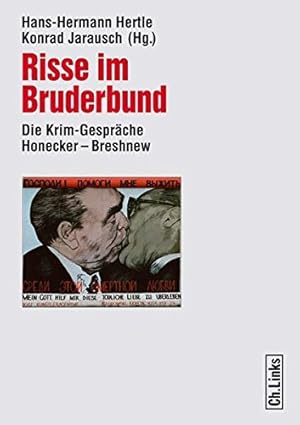

In den Warenkorb24 cm, Pappband. Zustand: Gut. 157 S., 23,5 cm Private Widmung von Jochen Staadt auf Vorsatz. Leichte Lese- und Lagerspuren. Einband berieben. Gutes Exemplar (H47.) A/Z 51053 H47 ISBN 3887470966 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 380.

-

Beim Barte des Proleten: Geschichten aus dem Kabarett-Theater Distel in den Zeiten von Walter Ulbricht, Erich Honecker und Helmut Kohl Geschichten aus dem Kabarett-Theater Distel in den Zeiten von Walter Ulbricht, Erich Honecker und Helmut Kohl

Anbieter: Book Broker, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 14,97

Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. Zustand: Wie neu. 1. 272 S. Alle Bücher & Medienartikel von Book Broker sind stets in gutem & sehr gutem gebrauchsfähigen Zustand. Unser Produktfoto entspricht dem hier angebotenen Artikel, dieser weist folgende Merkmale auf: Helle/saubere Seiten in fester Bindung. Mit Original-Autorenautogramm. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1100.

-

Original Danksagungskarte Joachim Kardinal Meisner

Verlag: Köln, 2009

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Befriedigend. Faltkarte mit Dank für Weihnachts- und Geburtstagsglückwünsche von Joachim Cardinal Meisner signiert (sieht aber ziemlich gedruckt aus, daher zum Postkartenpreis statt dem eines Autographs), mit kleinem Einriss an Falz ///Joachim Kardinal Meisner (* 25. Dezember 1933 in Breslau, Niederschlesien; ? 5. Juli 2017 in Bad Füssing, Niederbayern) war ein deutscher Theologe und Erzbischof der römisch-katholischen Kirche. Er war von 1980 bis 1989 Bischof von Berlin und von 1982 bis 1989 Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz. 1983 wurde er Kardinal. Von 1989 bis 2014 war Meisner Erzbischof von Köln und Metropolit der Kirchenprovinz Köln. Joachim Meisner wurde im Breslauer Stadtteil Deutsch Lissa (heute poln. Lesnica) geboren und in der dortigen St.-Hedwigs-Kirche getauft. Er wuchs mit drei Brüdern in einem stark katholisch geprägten Umfeld auf. Nach der Vertreibung 1945 aus Schlesien und dem Tod seines Vaters im selben Jahr lebte Meisner im thüringischen Körner. Nach einer Lehre als Bankkaufmann trat Meisner 1953 ins Seminar für Spätberufene Norbertinum in Magdeburg ein und holte hier zunächst das Abitur nach. Von 1959 bis 1962 studierte er Philosophie und Theologie in Erfurt und wurde dort am 8. April 1962 zum Diakon und am 22. Dezember 1962 durch den damaligen Fuldaer Weihbischof Joseph Freusberg zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Heiligenstadt und Erfurt, danach Rektor des Erfurter Caritasverbandes. 1969 wurde er von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom zum Dr. theol. promoviert. Bischof Joachim Meisner (rechts) mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, 1987 Weihbischof in Erfurt Am 17. März 1975 wurde er zum Titularbischof von Vina und Weihbischof des Bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen ernannt und am 17. Mai 1975 vom Apostolischen Administrator von Erfurt Hugo Aufderbeck zum Bischof geweiht. Mitkonsekratoren waren die Bischöfe Johannes Braun und Georg Weinhold. Meisners Wahlspruch lautete Spes nostra firma est pro vobis (?Unsere Hoffnung für euch steht fest?, nach der Erhebung zum Kardinal auf Spes nostra firma verkürzt) und entstammt dem 2. Korintherbrief (2 Kor 1,7 EU). Zum Bischöflichen Amt gehörte unter anderem das Eichsfeld, das eine katholische Enklave innerhalb der traditionell protestantisch und seit DDR-Zeiten atheistisch geprägten Glaubenslandschaft ist. Dort fand Meisner ein ähnlich intensives katholisches Gemeindeleben wie in seiner schlesischen Heimat vor. Bischof von Berlin Joachim Meisner, rechts, mit (v.l.) Bischof Karl Lehmann, Bischof Gerhard Schaffran und dem Kardinal Joseph Ratzinger auf dem Dresdner Katholikentreffen 1987 Am 22. April 1980 ernannte ihn Papst Johannes Paul II., den er seit Jahren persönlich kannte, zum Bischof von Berlin. In dieses Amt wurde er am 17. Mai 1980 eingeführt. Das Bistum Berlin mit seinen Ost- und Westteilen galt in der Zeit der Deutschen Teilung als eines der kirchenpolitisch schwierigsten europäischen Bistümer. 1984 weihte Bischof Meisner den in Berlin neu errichteten Karmel Regina Martyrum. Von 1982 bis 1989 stand Meisner der Berliner Bischofskonferenz vor. In dieser Funktion organisierte Meisner im Jahre 1987 das erste und einzige DDR-weite Katholikentreffen,[1] das mit über 100.000 Teilnehmern (bei weniger als 800.000 Katholiken in der DDR) ein großer Erfolg war.[2] Beim Abschlussgottesdienst sagte Meisner mit Anspielung auf die allgegenwärtigen Sowjetsterne (in Anwesenheit der staatlichen Vertreter), dass ?.die Christen in unserem Land keinem anderen Stern folgen möchten . als dem von Betlehem.?[3] Am 2. Februar 1983 nahm ihn Johannes Paul II. als Kardinalpriester mit der Titelkirche Santa Pudenziana in das Kardinalskollegium auf. Erzbischof von Köln Kontroverse um die Ernennung Nach dem Tod Joseph Kardinal Höffners im Jahr 1987 war das Amt des Kölner Erzbischofs neu zu besetzen. Traditionell besitzt das Kölner Domkapitel seit dem Jahr 1200 das Recht zur Wahl des Erzbischofs. Gemäß dem Staatskirchenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen aus dem Jahr 1929 hat das Kapitel eine Liste von ?kanonisch geeigneten Kandidaten? bei der Bischofskongregation in Rom einzureichen, um auf diese Weise die Mitsprache der römischen Kurie und des Papstes sicherzustellen. Ebenso können die Bischöfe auf dem Gebiet des ehemaligen Preußen Vorschläge nach Rom schicken. Gemäß den Bestimmungen des preußischen Konkordates stellt der Papst ?unter Würdigung dieser Listen? einen Dreiervorschlag (Terna) zusammen, aus dem dann das Domkapitel einen Kandidaten zu wählen hat.[4] Freilich ist der Papst danach nicht an die eingereichten Vorschläge gebunden. Aufgrund des Dreiervorschlages aus Rom gelang dem Kölner Domkapitel keine Einigung, da nach den Statuten des Kölner Domkapitels eine absolute Mehrheit der Mitglieder des Kapitels für einen neuen Erzbischof stimmen musste. Nachdem Dompropst Bernard Henrichs dem päpstlichen Nuntius die nicht erfolgte Wahl mitgeteilt hatte, stellte sich Rom auf den Standpunkt des im Kirchenrecht vorgesehenen Devolutionsrechts, das besagt, dass die Entscheidung an die nächsthöhere Ebene fällt, wenn eine untere Ebene zu keiner Entscheidung kommt. Diesen Standpunkt vertrat der Heilige Stuhl auch gegenüber den Konkordatspartnern, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Ministerpräsidenten Johannes Rau und Bernhard Vogel waren dagegen der Auffassung, dass das Preußen-Konkordat zwingend eine Wahl vorschreibe und dass der völkerrechtliche Vertrag Vorrang vor dem kirchlichen Eigenrecht habe. Erst auf Druck der Ministerpräsidenten lenkte der Vatikan ein und ließ das Kapitel neuerlich wählen. Dazu änderte Papst Johannes Paul II. die Kölner Wahlordnung gemäß den Regeln des allgemeinen Kirchenrechts, wonach im dritten Wahlgang nur noch eine relative Mehrheit der Stimmen erforderlich war. Mit sechs Ja-Stimmen bei zehn Enthaltungen wurde Meisner schließlich gewählt und am 20. Dezember 1988 vom Papst zum Erzbischof von Köln ernannt. Am 12. Februar 1989 wurde er in sein neues Amt eingeführ.

-

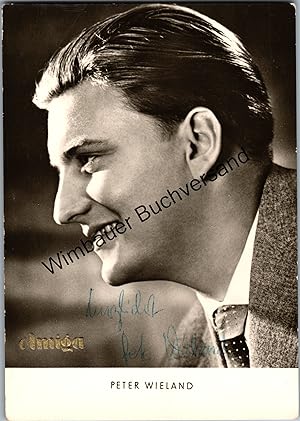

Original Autogramm Peter Wieland (1930-2020) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Amiga

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Wieland bildseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "herzlichst", umseitig Notizen von dritter Hand /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Wieland (bürgerlich Ralf Sauer; * 6. Juli 1930 in Stralsund; ? 1. März oder 2. März 2020 in Berlin) war ein deutscher Musical- und Schlagersänger, Entertainer und Musikpädagoge. In der DDR gehörte er zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern. Ralf Sauer kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling mit seiner Familie aus Stettin nach Köthen, wo er den Beruf des Zimmermanns erlernte. Sein Talent wurde beim Singen im örtlichen Kirchenchor entdeckt. Mitte der 1950er Jahre gewann er einen Hauptpreis beim Gesamtdeutschen Gesangswettbewerb in Leipzig und begann damit seine Laufbahn als Sänger in der DDR. Er studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, wo er zum lyrischen Bariton im Opernfach ausgebildet wurde. Nach dem Staatsexamen erhielt er sein erstes Engagement am Theater in Neustrelitz.[2] Nach dreijähriger Tätigkeit als Opernsänger wandte er sich dem zu dieser Zeit neuen Genre des Musicals zu. Mit Musicalmelodien war er Gesangssolist beim Rundfunkorchester des Deutschlandsenders in Ost-Berlin und beim Sender Leipzig. Hier legte er sich 1957 den Künstlernamen Peter Wieland zu. Mit einer Rolle in der musikalischen Revue Das goldene Prag begann seine langjährige Tätigkeit als Darsteller im Berliner Friedrichstadt-Palast, wo er später auch als Entertainer und Moderator auftrat. Wieland nahm einige Schallplatten auf, die meist Musical- und Operettenmelodien zum Inhalt hatten. Im Radio hatte er zeitweilig eine Sendereihe mit dem Namen Show in Stereo. Es ergaben sich Fernsehauftritte und Tourneen, meist in die damals sozialistischen Länder. Als Musikpädagoge unterrichtete er seit 1966 die junge Dagmar Frederic. Später traten beide regelmäßig im Duett auf und waren von 1977 bis 1983 auch miteinander verheiratet. 1979 präsentierten Frederic und Wieland im DDR-Fernsehen die Sendung Ein Kessel Buntes. Als Kollektiv erhielten sie am 6. Oktober 1981 den Nationalpreis der DDR aus den Händen von Erich Honecker. Nach der Wende hatte Wieland weiterhin Fernsehauftritte bei den Sommermelodien (ARD), der Operettengala der Elblandfestspiele Wittenberge und bei Weihnachten bei uns im MDR. Wieland trat bis 2008 noch gelegentlich als Sänger auf, unter anderem mit seinem Programm Peter Wieland - hautnah. Weiterhin hatte er ein erneutes Engagement in Flensburg am Theater. Ferner wirkte er 1992 für einige Episoden in der Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Walter Bornat, der Verlobte von Helga Markmann (Nora Bendig), mit. 1999 und 2000 gestaltete er über 50 Mal die Rolle des Kaisers Franz Joseph in der Operette Im weißen Rößl unter freiem Himmel in Berlin-Treptow. 2003 brachte er die Uraufführung des Theaterstückes zum 100. Geburtstages des von ihm sehr verehrten Schauspielers Heinz Rühmann am Festspielhaus Wittenberge heraus, das nach einer Idee von Heiko Reissig und unter der Regie von Hans-Hermann Krug entstand. Seinen Erfolgstitel Erinnerung widmete Peter Wieland ebenfalls Rühmann. Peter Wieland war lange ein gefragter Sänger und Entertainer. Im Mai 2008 hatte er einen Auftritt beim Frühlingsfest in Fürstenwalde als Kaiser Franz Joseph. Im August 2008 trat er in der Sommerrevue im Berliner Friedrichstadt-Palast auf. Am 7. Juni 2010 feierte er mit vielen bekannten Kollegen im ausverkauften Friedrichstadt-Palast Berlin seinen 80. Geburtstag. Auf der Bühne wurde er von Renate Holm und Präsident Heiko Reissig zum Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt e. V. (EKW) berufen. Am 18. März 2014 wurde Peter Wieland zum Köthen-Botschafter für die 900-Jahr-Feier 2015 berufen.[3] Wieland lebte mit seiner dritten Ehefrau Marion Sauer bis zu ihrem Tod im August 2017 in Berlin-Rudow. Peter Wieland starb in der Nacht zum 2. März 2020 im Alter von 89 Jahren in einem Berliner Krankenhaus, wo er sich wegen eines Oberschenkelhalsbruches in Behandlung befunden hatte.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box81-U009 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Zum Thema: Fälschungen. Heft 2; Diagonal. Zeitschrift der Universität-Gesamthochschule Siegen. Jahrgang 1994.

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 9,50

Währung umrechnenEUR 3,99 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 168 S.; Illustr.; 24 cm; kart. Gutes Ex.; Einband mit kl. Knick u. stw. leicht berieben. - Titelblatt von Karl Riha SIGNIERT und mit kl. Widmung. - INHALT : Editorial oder: Ein Grußwort voran! --- Zeitungsartikel - aktuell, Eine Auswahl. --- Peter Gendolla, Alles gelogen - Zur Geschichte der Fälschung. --- Hans Ulrich Reck, Ein aktueller Maschinentraum - Unwahr falsch. --- Bazon Brock, Der falsche Hase - Hakenschlagen auf Kunstrasen --- Ausriß aus einem TV-Treatment für den ORF Wien. --- Timm Ulrichs, Original und Fälschung. --- Kurt Kusenberg, Die Kunst, Kunst zu fälschen. --- Der Finanzminister in Nöten, Ein Fundstück. --- Roland Müller, Falschgeld. --- Kieselsteine oder Bonbons (echt oder falsch). --- Manfred Deckers, Die Würzburger Lügensteine --- und andere Fälschungen von Fossilien. --- Lars Rademacher, Ein Irrtum mit Folgen - --- Die verfälschende Rezeption Joachims von Fiore durch seine Interpreten --- zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts. --- Faschiertes (.) auch 'falscher Hase'genannt. --- Helmut Schrey, Spezialgebiet: Literary Forgeries. --- Ina Krauß, Eine diducktische Sensation. --- Karl Otto Conrady, Eine Miszelle zu Heinrich von Kleist. --- Karl Riha, Von Zaubristen und Scharlatanen. --- Dieter H. Stündel, James Joyce. --- Ernest Hemingway (Michal Viewegh), Die verlorene Generation und ich. --- Die Beatles treffen die Beatles. --- Erich Honecker, Tiefe Eindrücke und andere Gedichte, mitgeteilt v. H. Wald. --- Hans Schwerte, Friedrich Wilhelm Kurzvig - Ein Brief. --- Edmund F. Dräcker, Ministerialdirigent a.D. Dr. h.c. Edmund F. Dräcker --- - Eine Mitteilung aus dem Auswärtigen Amt. --- Sonett für Goethefreunde. --- Johann Wolfgang Goethe, Noch eines (brieflich). / (u.a.) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.

-

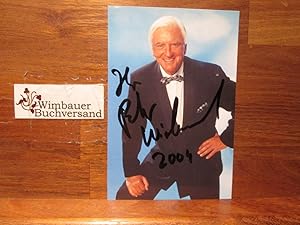

Original Autogramm Peter Wieland (1930-2020) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 3 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Wieland bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Ihr / 2004" bzw. "Für STephan Ihr 1.3.2006" u.a. /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Wieland (bürgerlich Ralf Sauer; * 6. Juli 1930 in Stralsund; ? 1. März oder 2. März 2020 in Berlin) war ein deutscher Musical- und Schlagersänger, Entertainer und Musikpädagoge. In der DDR gehörte er zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern. Ralf Sauer kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling mit seiner Familie aus Stettin nach Köthen, wo er den Beruf des Zimmermanns erlernte. Sein Talent wurde beim Singen im örtlichen Kirchenchor entdeckt. Mitte der 1950er Jahre gewann er einen Hauptpreis beim Gesamtdeutschen Gesangswettbewerb in Leipzig und begann damit seine Laufbahn als Sänger in der DDR. Er studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, wo er zum lyrischen Bariton im Opernfach ausgebildet wurde. Nach dem Staatsexamen erhielt er sein erstes Engagement am Theater in Neustrelitz.[2] Nach dreijähriger Tätigkeit als Opernsänger wandte er sich dem zu dieser Zeit neuen Genre des Musicals zu. Mit Musicalmelodien war er Gesangssolist beim Rundfunkorchester des Deutschlandsenders in Ost-Berlin und beim Sender Leipzig. Hier legte er sich 1957 den Künstlernamen Peter Wieland zu. Mit einer Rolle in der musikalischen Revue Das goldene Prag begann seine langjährige Tätigkeit als Darsteller im Berliner Friedrichstadt-Palast, wo er später auch als Entertainer und Moderator auftrat. Wieland nahm einige Schallplatten auf, die meist Musical- und Operettenmelodien zum Inhalt hatten. Im Radio hatte er zeitweilig eine Sendereihe mit dem Namen Show in Stereo. Es ergaben sich Fernsehauftritte und Tourneen, meist in die damals sozialistischen Länder. Als Musikpädagoge unterrichtete er seit 1966 die junge Dagmar Frederic. Später traten beide regelmäßig im Duett auf und waren von 1977 bis 1983 auch miteinander verheiratet. 1979 präsentierten Frederic und Wieland im DDR-Fernsehen die Sendung Ein Kessel Buntes. Als Kollektiv erhielten sie am 6. Oktober 1981 den Nationalpreis der DDR aus den Händen von Erich Honecker. Nach der Wende hatte Wieland weiterhin Fernsehauftritte bei den Sommermelodien (ARD), der Operettengala der Elblandfestspiele Wittenberge und bei Weihnachten bei uns im MDR. Wieland trat bis 2008 noch gelegentlich als Sänger auf, unter anderem mit seinem Programm Peter Wieland - hautnah. Weiterhin hatte er ein erneutes Engagement in Flensburg am Theater. Ferner wirkte er 1992 für einige Episoden in der Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten als Walter Bornat, der Verlobte von Helga Markmann (Nora Bendig), mit. 1999 und 2000 gestaltete er über 50 Mal die Rolle des Kaisers Franz Joseph in der Operette Im weißen Rößl unter freiem Himmel in Berlin-Treptow. 2003 brachte er die Uraufführung des Theaterstückes zum 100. Geburtstages des von ihm sehr verehrten Schauspielers Heinz Rühmann am Festspielhaus Wittenberge heraus, das nach einer Idee von Heiko Reissig und unter der Regie von Hans-Hermann Krug entstand. Seinen Erfolgstitel Erinnerung widmete Peter Wieland ebenfalls Rühmann. Peter Wieland war lange ein gefragter Sänger und Entertainer. Im Mai 2008 hatte er einen Auftritt beim Frühlingsfest in Fürstenwalde als Kaiser Franz Joseph. Im August 2008 trat er in der Sommerrevue im Berliner Friedrichstadt-Palast auf. Am 7. Juni 2010 feierte er mit vielen bekannten Kollegen im ausverkauften Friedrichstadt-Palast Berlin seinen 80. Geburtstag. Auf der Bühne wurde er von Renate Holm und Präsident Heiko Reissig zum Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt e. V. (EKW) berufen. Am 18. März 2014 wurde Peter Wieland zum Köthen-Botschafter für die 900-Jahr-Feier 2015 berufen.[3] Wieland lebte mit seiner dritten Ehefrau Marion Sauer bis zu ihrem Tod im August 2017 in Berlin-Rudow. Peter Wieland starb in der Nacht zum 2. März 2020 im Alter von 89 Jahren in einem Berliner Krankenhaus, wo er sich wegen eines Oberschenkelhalsbruches in Behandlung befunden hatte.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box11-U002ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Personiflage. Handelsblatt-Caricaturen.

Verlag: Döhlau: Luzifer Edition, 1985

Anbieter: Antiquariat Hartmut König, Nauen, OT Markee, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorbca 120 einseitig bedruckte Blätter/Tafeln ca 24 x 18 cm Orig.Kart (= Luzifer Edition Nr. 9) *** Erstausgabe. Vom Künstler signiert. Von Shintaro Abe bis Zhao Ziyang. Unter anderen: Ernst Albrecht, Norbert Blüm, WILLY BRANDT, Jimmy Carter, Erich Honecker, Philipp Jenninger, Oskar Lafontaine, Shimon Peres, Helmut Schmidt, F. J. Strauß, Nancy Reagan, Herbert Wehner, R.v. Weizsäcker, Manfred Wörner . . - Von guter Erhaltung.

-

Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Farbfoto von Lothar Späth bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal GAD-0343 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

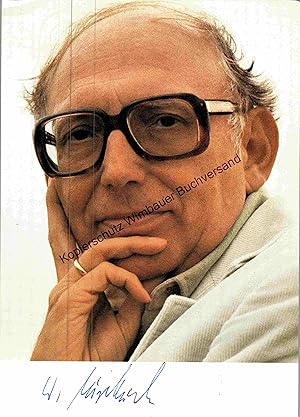

Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Quadratisches Albumblatt von Dieter Zimmer bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz mit besten Wünschen, 11.9.02", umseitig Fotoecken /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal Ill-Umschl2025-503 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Dieter Zimmer bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz Mehler" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal GAD-20.068 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankopostkarte mit aufmontiertem Druckfoto von Dieter Zimmer mit schwarzem Edding signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal GAD-10.414ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankopostkarte mit aufmontiertem Druckfoto von Dieter Zimmer mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; ? 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe ?Leipziger Gespräche? im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] ?Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen.? - Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für?n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig - lob ich?s mir? und Leipzig - Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für?n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal GAD-10.415 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Dieter Zimmer (1939-2024) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Albumblatt A4 mit aufmontiertem Druckfoto von Dieter Zimmer mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Dieter Zimmer (* 19. Dezember 1939 in Leipzig; 17. Juni 2024 in Wiesbaden[1]) war ein deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller. Zimmer wuchs in Leipzig (im Stadtteil Gohlis)[2] auf und besuchte dort die Schule. Seinen Vater, einen Polizeioffizier, hat er nicht mehr bewusst kennengelernt. Dieser wurde 1941 möglicherweise unter einem Vorwand wegen politischer Unzuverlässigkeit in einem deutschen Straflager inhaftiert und in den Norden Norwegens verlegt; er kam dort 1942 im Alter von 36 Jahren ums Leben.[3] Im Jahr 1953, als Dieter Zimmer 13 Jahre alt war, floh seine Mutter mit ihm in das zu dieser Zeit noch offene West-Berlin. Von dort wurden beide in ein Flüchtlingslager im Südwesten der Bundesrepublik ausgeflogen und in der Folge zunächst von Bekannten in Baden-Baden aufgenommen. Dort besuchte Zimmer das Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Später erfolgte ein Umzug nach Hannover, wo Zimmer sein Abitur an der Goetheschule machte. Im Anschluss daran leistete er seinen Wehrdienst ab. Zwischen 1961 und 1967 studierte Zimmer an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Zeitungswissenschaft, Politologie und Geschichte. Während der Semesterferien erarbeitete sich Zimmer unter anderen bei Continental und Volkswagen, am Theater der Jugend in München und als Taxifahrer das nötige Geld, um sein Studium finanzieren zu können. Die Schauspielerin Marlene Zimmer ist seine Tochter.[4] Berufliche Entwicklung Südwestfunk Nach Abschluss seines Studiums war Zimmer im Jahr 1968 als Hospitant beim SWF, woraus sich seine spätere Tätigkeit als Fernsehreporter entwickelte, für Regionales, Beiträge in der Tagesschau und als Moderator der Stuttgarter Abendschau. ZDF Im Jahr 1972 wechselte Zimmer zum ZDF und war dort zunächst als Reporter und Moderator der Sendung Die Drehscheibe tätig. 1973 wurde er Studioredakteur der heute-Nachrichten um 19 Uhr. 1978 wechselte er in die Hauptredaktion Innenpolitik und war an Filmreportagen und Dokumentationen über deutsche Zeitgeschichte, insbesondere über die DDR, beteiligt. Live-Reportagen lieferte er von bedeutenden Ereignissen wie den Besuchen von Helmut Schmidt in der DDR (Dezember 1981) am Werbellinsee und in Güstrow, von Ronald Reagan in Berlin (Juni 1987), Erich Honecker (September 1987) und Michail Gorbatschow in Bonn (Juni 1989). Von 1981 bis 1999 präsentierte Zimmer im ZDF-Wahlstudio Hochrechnungen und Analysen, von 1984 bis 1989 war er Gastgeber im ZDF-Sonntagsgespräch, von 1984 bis 2002 leitete er die Redaktion Dokumentation und Reportagen. Dabei war er für innenpolitische Themen und unter anderen für Sendungen der Reihen Die ZDF-Reportage, Die ZDF-Dokumentation und Ganz persönlich verantwortlich. 1989 riss ihn ein Schlaganfall aus dem beruflichen und privaten Alltag, eine Erfahrung, die er später in einem Buch verarbeitete.[5] Nach einem zweiten, weniger schweren Schlaganfall widmete sich Zimmer auch im Fernsehen diesem Thema. Er trat bei Hans Mohl in der Sendung Gesundheitsmagazin Praxis auf und berichtete über seine Krankheit. Ziel der Sendung war es vor allem, die Bevölkerung auf Vorboten eines drohenden Schlaganfalls hinzuweisen.[6] Von 1994 bis 2010 war Zimmer Moderator der Reihe Leipziger Gespräche" im Gewandhaus in Leipzig.[7] 2002 schied er beim ZDF aus.[8] Dieter Zimmer war immer ein Reporter, der Distanz zu den Personen und Themen seiner Arbeit hielt, aber sie gerade dadurch klar und verständlich erfasste. Dieter Zimmers Instinkt für Wichtiges, sein untrügliches Gefühl für Geschichten wird den Dokumentationen und Reportagen des ZDF künftig fehlen." Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur, 30. April 2002 Schriftsteller Seit 1980 betätigte sich Zimmer auch als Autor. Einige seiner Romane und Sachbücher sind autobiografisch gefärbt. Sein Erstling Für'n Groschen Brause, der sich mit seiner Kindheit im Leipzig der Nachkriegszeit und den Umständen seiner Flucht aus der DDR beschäftigt, wurde 1983 für das Fernsehen verfilmt; 1994/1995 gelangte auch sein Buch Kalifornisches Quartett als Dreiteiler ins Fernsehen. Sein Geburtsort Leipzig war für Zimmer Dreh- und Angelpunkt vielfältiger Betrachtung, so in den Sachbüchern Mein Leipzig lob ich's mir? und Leipzig Phönix aus viel Asche, deren Basis seine gleich betitelten ZDF-Fernsehreportagen aus den Jahren 1980 und 1991 waren.[9] Auszeichnungen Zimmer wurde 1984 mit dem Jakob-Kaiser-Preis für die Verfilmung seines Buches bzw. Drehbuches zu Für'n Groschen Brause und 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold für Phantom-Fieber (zusammen mit Hartmut Schoen und Carl-Franz Hutterer) ausgezeichnet. /// Standort Wimregal Ill-Umschl2025-012 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Farbfoto von Lothar Späth bildseitig mit schwarzem Stift signiert, umseitig Jenoptikbapperl /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal GAD-10.240 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Lothar Späth bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal PKis-Box85-U006 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blanko-Postkarte von Lothar Späth mit blauem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal Pkis-Box23-U21 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Albumblatt/fragment von Lothar Späth mit blauem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "26.2.98" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal Pkis-Box23-U22 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Lothar Späth (1937-2016) Ministerpräsident /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Lothar Späth bildseitig mit blauem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "27.2.98 Für Botho" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lothar Späth (* 16. November 1937 in Sigmaringen; ? 18. März 2016 in Stuttgart[1]) war ein deutscher Politiker (CDU) und Manager. Von 1978 bis 1991 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lothar Späth wurde am 16. November 1937 als Sohn eines Teilhabers einer Samenhandlung in Sigmaringen geboren. Zwei Jahre nach Späths Geburt[2] verließ die streng pietistische Familie Sigmaringen und zog nach Ilsfeld, wo er die Volksschule besuchte. Es folgten die Oberschule in Beilstein und das Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn, das er bereits nach der mittleren Reife verließ. Zwischen 1953 und 1958 wurde Späth im Verwaltungsdienst der Stadt Giengen an der Brenz und beim Landratsamt Bad Mergentheim ausgebildet. 1958-1959 besuchte er die Staatliche Verwaltungsschule Stuttgart. Öffentliche Ämter und politische Tätigkeiten Lothar Späth (1983) Ab 1960 arbeitete Späth bei der Finanzverwaltung der Stadt Bietigheim. Er übernahm 1963 den Vorsitz des dortigen, 1961 von ihm selbst gegründeten[3] Stadtjugendrings. 1965 wurde er Beigeordneter und Finanzreferent der Stadt, 1967 wurde er dort zum Bürgermeister gewählt. Von 1970 bis 1974 war er Geschäftsführer der Neuen Heimat in Stuttgart und Hamburg und bis 1977 auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Baufirma C. Baresel AG in Stuttgart. 1968 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Landtag gewählt. 1972 wurde er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Nachdem er mehrmals ihm von Ministerpräsident Filbinger angebotene anderweitige Ministerämter zunächst ausgeschlagen hatte, wurde er 1978 zum Innenminister ernannt. Späth mit Erich Honecker (1987) Nach dem Rücktritt von Hans Filbinger wegen der ?Filbinger-Affäre? wurde Lothar Späth schließlich am 30. August 1978 zum fünften Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Er konnte sich gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der ebenfalls Ambitionen auf das Amt hatte, innerhalb der Landtagsfraktion durchsetzen. Von 1979 bis 1991 war er Landesvorsitzender der CDU von Baden-Württemberg, anschließend deren Ehrenvorsitzender, sowie von 1981 bis 1989 stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei. Im Sommer 1989 gehörte er zu der innerparteilichen Gruppe, die auf dem CDU-Parteitag in Bremen eine Gegenkandidatur zum Vorsitzenden Helmut Kohl vorbereitete. Letzten Endes trat er aber doch nicht an.[4] Turnusgemäß war er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vom 1. November 1984 bis zum 31. Oktober 1985 Bundesratspräsident. Von 1987 bis 1990 war Späth Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Élysée-Vertrags. In dieser Funktion war er wesentlich an der Idee und Gründung des Fernseh-Kulturkanals Arte beteiligt.[5] Späth konnte bei den Landtagswahlen 1980, 1984 und 1988 jeweils die absolute Mehrheit der CDU verteidigen, während die anderen Parteien stagnierten. Als Ministerpräsident trieb er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran und erhielt für den ökonomischen Erfolg den Spitznamen ?Cleverle? Späth arbeitete dabei mit in Baden-Württemberg ansässigen Konzernen und deren Managern eng zusammen, insbesondere mit dem Wirtschaftsmanager und Konzernchef der Südmilch AG, Friedrich Wilhelm Schnitzler, dem Mercedes-Benz Konzern, der Porsche AG und mit deren Vorständen. Nachdem Späth im Zusammenhang mit der ?Traumschiff-Affäre? Vorteilsnahme bei Ferienreisen vorgeworfen worden war, trat er am 13. Januar 1991 von seinem Amt als Regierungschef zurück und legte am 31. Juli 1991 auch sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde der baden-württembergische CDU-Fraktionsvorsitzende Erwin Teufel. Sein Landtagsmandat übernahm der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen Manfred List. Im Bundestagswahlkampf 2002 war Späth als Schatten-Wirtschaftsminister Mitglied im Schattenkabinett des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Sonstige Tätigkeiten Um mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg bei der Erschließung ausländischer Märkte zu unterstützen, rief er 1984 die ?Exportstiftung Baden-Württemberg?, heute Baden-Württemberg International, ins Leben.[6] /// Standort Wimregal Pkis-Box23-U08 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

2x Original Autogramm Peter Wieland (1930-2020) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar