Manuskripte & Papierantiquitäten, arnold hans das (30 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (1.624)

- Magazine & Zeitschriften (41)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (3)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (7)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (30)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (30)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Postkarte Bildnis Hans Thoma von Karl Bauer

Verlag: Berlin: Heyder

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Nicht postgelaufen /// Hans Thoma (* 2. Oktober 1839 in Oberlehen, Bernau im Schwarzwald, heute Landkreis Waldshut; ? 7. November 1924 in Karlsruhe) war ein deutscher Maler und Grafiker. Hans Thoma stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Franz Joseph Thoma (1794-1855) war ein gelernter Müller und arbeitete als Holzarbeiter im Schwarzwald. Seine Mutter Rosa Thoma (1804-1897), geborene Mayer, stammte aus einer Kunsthandwerkerfamilie. Ihr Großvater stammte aus Menzenschwand und war ein Bruder des Großvaters von Franz Xaver und Hermann Winterhalter.[1][2] Die begonnenen Lehren, zuerst als Lithograph und Anstreicher in Basel, dann als Uhrenschildmaler in Furtwangen, brach er ab. Er betrieb autodidaktische Mal- und Zeichenstudien, bevor er 1859 von der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe aufgenommen wurde, wo er u. a. Schüler von Johann Wilhelm Schirmer und Ludwig Des Coudres war. 1866 beendete Thoma sein Studium. Wanderjahre Auf einer Waldwiese, 1876, Hamburger Kunsthalle. Thomas Braut Cella war das Modell der weiblichen Figur im Bild Nach Aufenthalten in Basel und Düsseldorf (1867-1868)[3] ging er zusammen mit Otto Scholderer 1868 nach Paris, wo ihn besonders die Werke Gustave Courbets und der Schule von Barbizon beeindruckten. Thoma ging schließlich nach München, die damalige Kunsthauptstadt Deutschlands. Er lebte dort von 1870 bis 1876. 1874 reiste er erstmals nach Italien. 1877 heiratete Thoma die Blumen- und Stilllebenmalerin Cella Berteneder. Eine zweite Italienreise folgte 1880, nachdem er 1879 England bereist hatte und dort 1884 im Art Club Liverpool ausstellen sollte. Er war mit Arnold Böcklin befreundet und stand dem Leibl-Kreis nahe. Frankfurt und Kronberg Interieur des Palais Pringsheim Seit 1878 lebte Thoma im Frankfurter Westend, Haus an Haus mit dem Malerfreund Wilhelm Steinhausen, und in gemeinsamem Haushalt mit seiner Ehefrau, seiner Schwester Agathe und mit Ella, der 1878 adoptierten Nichte seiner Frau. Dort traf er unter anderem auf den in der Nachbarschaft (Mendelssohnstraße 69) lebenden SDAP-Politiker, Ex-Internatsdirektor und Privatgelehrten Samuel Spier und seine Frau, die Schriftstellerin und Kunstkritikerin Anna Spier. Die Spiers wie auch andere Bekannte Steinhausens unterstützten Thoma mit Aufträgen. Anna Spier schrieb Artikel und ein Porträt in Buchform über ihn; Thoma schuf für sie ein Exlibris und malte ein Porträt, das sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg befindet. Von 1886 bis 1899 lebte er in der Frankfurter Wolfsgangstraße 150 und von 1896 bis 1898 zugleich auch in Oberursel in der Taunusstraße 20 (heute Altkönigstr. 20). Inschriften an beiden Häusern weisen darauf hin. Während dieser Zeit entstand auch der Fries mit mythologischen Szenen im Palais Pringsheim in München. Zeitweise beherbergte er den Schriftsteller Julius Langbehn. Der Erbauer des Wohnhauses der Thomas, Simon Ravenstein, unterstützte Thoma mit zahlreichen Aufträgen, deren erster 1882 die Ausmalung des Hauses des Architekten selbst war. Thoma stand den Malern der Kronberger Malerkolonie nahe. 1899 bezog die vierköpfige Familie in Kronberg im Taunus eine Wohnung mit Atelier neben dem Friedrichshof, was Thoma als sichtbaren Ausdruck der lang ersehnten Anerkennung als Maler empfand. Karlsruhe Selbstporträt mit Blume, 1919, National Gallery of Art Hermann Dumler: Hans Thoma auf dem Totenbett 1899 wurde Hans Thoma zum Professor an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe und zum Direktor der Kunsthalle Karlsruhe ernannt. Dieses Amt übte er bis 1920 aus.[4] In der Kunsthalle stattete er die Thoma-Kapelle aus, die noch heute dort zu besichtigen ist; zu seinem 70. Geburtstag eröffnete ein Anbau mit Thoma-Museum. Die Karlsruher Zeit wurde überschattet durch den Tod seiner Frau Cella 1901, der Thoma jahrelang depressiv stimmte. Thoma wohnte nunmehr mit seiner Schwester in Karlsruhe. Seit seiner Ausstellung im Münchner Kunstverein 1890 wurde er allgemein in Deutschland anerkannt. Thoma gehörte bis um etwa 1910 zu den angesehensten Malern Deutschlands. Meyers Großes Konversations-Lexikon hielt 1909 fest, er sei ?einer der Lieblingsmaler des deutschen Volkes geworden?,[5] eine Bezeichnung, die 2013 vom Frankfurter Städel-Museum mit der Ausstellung Hans Thoma. ?Lieblingsmaler des deutschen Volkes? aufgegriffen wurde.[6] Von 1905 bis 1918 war Thoma vom Großherzog ernanntes Mitglied der Ersten Kammer des Badischen Landtags. Im Oktober 1914 gehörte er zu den Unterzeichnern des Manifestes der 93, dessen Text zu Beginn des Ersten Weltkrieges den deutschen Militarismus zu verteidigen versuchte und bestritt, dass Kriegsgräuel in Belgien stattgefunden hatten.[7] 1919 organisierten Ernst Oppler und Lovis Corinth eine Geburtstagsfeier anlässlich seines 80.[8] Hans Thoma starb im November 1924 mit 85 Jahren in Karlsruhe. Künstlerische Entwicklung und Bedeutung Der Rhein bei Säckingen, 1873, Alte Nationalgalerie Mainebene, 1875, Museum für Franken Acht tanzende Frauen in Vogelkörpern, 1886 Thomas Frühwerke sind von einem lyrischen Pantheismus geprägt. In seiner Münchner Zeit malte er vor allem Landschaften. In Frankfurt standen Arbeiten mit erzählerischem oder allegorischem Inhalt im Mittelpunkt seines Schaffens. Im Alter arbeitete er intensiv an seiner ?Thoma-Kapelle?, die er mit Szenen aus dem Leben und Wirken Jesu Christi ausschmückte. Als seine besten und authentischsten Werke gelten noch heute seine Landschaften (Schwarzwald, Oberrheinebene und Taunus) und die Porträts seiner Freunde und Angehörigen wie auch seine Selbstporträts. Weniger überzeugen können heute oft grotesk überzeichnete, realistische, mythologisch-religiöse Darstellungen, die stark von Arnold Böcklin beeinflusst sind. Er gehörte zur bevorzugten Auswahl zeitgenössischer Künstler, die das Komité zur Beschaffung und Bewertung von Stollwerckbildern dem Kölner Schokoladeproduzent Ludwig Stollwerck zur Beauftragung für Entwürfe vorschlug.[9] Der Kunsthistoriker Henry Thode stilisierte Thomas Werk zu einer Verkörperung n.

-

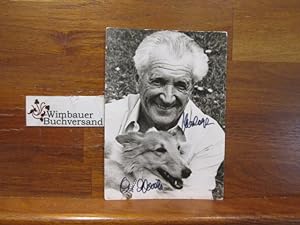

Original Autogramm Carl-Heinz Schroth (1902-1989) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Rüdel

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 3 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Carl-Heinz Schroth mit Hund im Arm bildseitig mit schwarzem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" oder "Für Christa herzlichst" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Carl-Heinz Schroth (auch: Karl-Heinz, Carl Heinz oder Karl Heinz; * 29. Juni 1902 in Innsbruck; ? 19. Juli 1989 in München) war ein österreichisch-deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Carl-Heinz Schroth wuchs in einer Künstlerfamilie auf: Seine Mutter Else Ruttersheim war Schauspielerin in Wien, sein Vater Heinrich Schroth ein bekannter Bühnendarsteller und Dandy aus Pirmasens, der in Berlin Karriere gemacht hat. Schroths Stiefmutter war die berühmte Schauspielerin Käthe Haack, seine Halbschwester die später ebenfalls als Darstellerin erfolgreiche Hannelore Schroth. Schroths Eltern trennten sich früh, und er verlebte seine Schulzeit bei einer Tante, einer Opernsängerin, in Bozen (damals Österreich-Ungarn). Schroth studierte Rechts-, Literatur- und Theaterwissenschaften in München und nahm Schauspielunterricht bei Arnold Marlé. 1922 erhielt er ein erstes Engagement in Frankfurt/Oder, wo er einerseits in Stücken wie Schillers Fiesko, aber auch in Peterchens Mondfahrt zu sehen war. Danach verdingte er sich zunächst zeitweise bei Wanderbühnen und spielte in den folgenden Jahren an Theatern in Brünn, Düsseldorf, Hamburg, Wien und Berlin. Klein von Statur und als junger Mann von koboldartigem Aussehen, verkörperte er bereits früh ältere Personen und Chargenrollen. Gelegentlich übernahm er auch kleinere Regiearbeiten. 1927 kam er durch Vermittlung der renommierten Schauspielerin Mirjam Horwitz an die jungen Hamburger Kammerspiele und übernahm die Titelrolle in Der Revisor von Nikolai Gogol, die nach eigenem Bekunden eine der wichtigsten Rollen seines Lebens blieb. Bereits eine tragende Rolle spielte er 1931 in der Filmoperette Der Kongreß tanzt (1931, Regie: Erik Charell) als Pepi neben Lilian Harvey und Willy Fritsch. Auch während der Zeit des Nationalsozialismus war Schroth weiterhin in Deutschland und Österreich als Schauspieler tätig. Ab 1937 spielte er abwechselnd an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater in Berlin. Er drehte eine Handvoll Filme und wirkte 1945 vor Kriegsende in der letzten Produktion der von Joseph Goebbels 1942 gleichgeschalteten deutschen Filmwirtschaft überhaupt mit: Shiva und die Galgenblume (Regie: Hans Steinhoff mit Hans Albers in der Hauptrolle, hergestellt in Prag, blieb unvollendet). Schroth war allerdings kein Nationalsozialist und distanzierte sich in seinen Memoiren später von diesen Tätigkeiten. Nach dem Krieg lebte Schroth zunächst unter schwierigen Bedingungen mit seiner Frau Ruth Hausmeister und Kind bei Käthe Haack und Hannelore Schroth in einem Keller und schlug sich mit seiner Familie in Berlin als Schwarzmarkthändler durch. Ein erstes Theaterengagement verschaffte ihm sein langjähriger Kollege Viktor de Kowa an dessen neu gegründetem Boulevardtheater in der Tribüne. Dem Boulevard blieb der Schauspieler in den folgenden vier Jahrzehnten seiner Karriere treu. Während der späten 1940er- und 1950er-Jahre spielte Carl-Heinz Schroth in einigen recht erfolgreichen Filmen kleinere Rollen, aber auch ausgebaute Nebenrollen wie Diener, Sekretäre, Hausfreunde, Kleinganoven und Zirkusleute mit Humor und Herz. Sein bekanntester Film aus dieser Zeit ist Wenn der Vater mit dem Sohne (1955, Regie: Hans Quest) mit Heinz Rühmann und Oliver Grimm; Schroth spielt darin den Clown Peepe. Nach 1960 drehte Schroth keine Kinofilme mehr. Als Hörspielsprecher war er in einer großen Anzahl von Produktionen unterschiedlicher Genres zu hören. Ende der 1950er-Jahre hatte Schroth großen Erfolg mit der 51 Folgen umfassenden Reihe um den ?größten Verbrecher seit der Erfindung Chicagos? Dickie Dick Dickens des Bayerischen Rundfunks unter der Regie von Walter Netzsch, nach den Romanen von Rolf und Alexandra Becker, ebenso wie mit der Hörspielreihe Gestatten, mein Name ist Cox, in dem er ebenfalls die Hauptrolle sprach. Die ersten beiden Staffeln, die 1952 und 1954 vom NWDR Hamburg unter der Regie von Hans Gertberg produziert wurden, gehörten zu den ersten Straßenfegern im deutschen Rundfunk. In den 1950er- und 1960er-Jahren führte der Schauspieler auch gelegentlich Regie bei deutschen Film- und Fernsehproduktionen. Zu seinen bekanntesten Regiearbeiten zählt der Film Fräulein vom Amt (1954) mit Renate Holm und Georg Thomalla nach einer literarischen Vorlage von Curth Flatow; das Drehbuch 1954 verfasste Schroths dritte Ehefrau und Kollegin Karin Jacobsen. Sein Bekanntheitsgrad erhöhte sich durch verschiedene Fernsehproduktionen, so durch die frühe Satire Orden für die Wunderkinder von Rainer Erler (1963) mit Edith Heerdegen, in der die Orden-Sucht der Deutschen satirisch thematisiert wurde. Schroth und Heerdegen traten darüber hinaus verschiedentlich in gemeinsamen Filmen auf. So entstand aus der Special-Reihe Die Alten kommen des ZDF, in der Schroth und Heerdegen Charaktere älterer Menschen mit seltener Komik spielten, die genannte Serie Jakob und Adele. Erst nach Heerdegens Tod zu Beginn der Produktion und somit vor Erstausstrahlung der Reihe ging das Angebot für die weibliche Hauptrolle an Brigitte Horney. Ein Star mit hohem Bekanntheitsgrad wurde Carl-Heinz Schroth erst im Alter. Verschmitzt und mit hintergründigem Humor wurde er über Jahre zum Inbild des vitalen, humorvollen Seniors und eine feste Größe auf dem deutschen Fernsehbildschirm. Seit Ende der 1950er-Jahre war er in Familiengeschichten, Kriminalkomödien, aber auch ernsthaften Fernsehinszenierungen wie Der Strafverteidiger (1961, Regie: Franz Josef Wild) neben Eric Pohlmann und Barbara Rütting zu sehen. In späteren Jahren trat er auch häufiger in Serien wie Derrick oder Die Schwarzwaldklinik auf. Als Gastgeber führte er durch die Reihe Meine schwarze Stunde, in der er Grusel- und Schauergeschichten präsentierte. Von den Ferns.

-

Postkarte Selbstbildnis

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbUmschlag. Zustand: Gut. Kanten berieben, 1955 beschrieben, aber nicht postgelaufen /// Hans Thoma (* 2. Oktober 1839 in Oberlehen, Bernau im Schwarzwald, heute Landkreis Waldshut; ? 7. November 1924 in Karlsruhe) war ein deutscher Maler und Grafiker. Hans Thoma stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Franz Joseph Thoma (1794-1855) war ein gelernter Müller und arbeitete als Holzarbeiter im Schwarzwald. Seine Mutter Rosa Thoma (1804-1897), geborene Mayer, stammte aus einer Kunsthandwerkerfamilie. Ihr Großvater stammte aus Menzenschwand und war ein Bruder des Großvaters von Franz Xaver und Hermann Winterhalter.[1][2] Die begonnenen Lehren, zuerst als Lithograph und Anstreicher in Basel, dann als Uhrenschildmaler in Furtwangen, brach er ab. Er betrieb autodidaktische Mal- und Zeichenstudien, bevor er 1859 von der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe aufgenommen wurde, wo er u. a. Schüler von Johann Wilhelm Schirmer und Ludwig Des Coudres war. 1866 beendete Thoma sein Studium. Wanderjahre Auf einer Waldwiese, 1876, Hamburger Kunsthalle. Thomas Braut Cella war das Modell der weiblichen Figur im Bild Nach Aufenthalten in Basel und Düsseldorf (1867-1868)[3] ging er zusammen mit Otto Scholderer 1868 nach Paris, wo ihn besonders die Werke Gustave Courbets und der Schule von Barbizon beeindruckten. Thoma ging schließlich nach München, die damalige Kunsthauptstadt Deutschlands. Er lebte dort von 1870 bis 1876. 1874 reiste er erstmals nach Italien. 1877 heiratete Thoma die Blumen- und Stilllebenmalerin Cella Berteneder. Eine zweite Italienreise folgte 1880, nachdem er 1879 England bereist hatte und dort 1884 im Art Club Liverpool ausstellen sollte. Er war mit Arnold Böcklin befreundet und stand dem Leibl-Kreis nahe. Frankfurt und Kronberg Interieur des Palais Pringsheim Seit 1878 lebte Thoma im Frankfurter Westend, Haus an Haus mit dem Malerfreund Wilhelm Steinhausen, und in gemeinsamem Haushalt mit seiner Ehefrau, seiner Schwester Agathe und mit Ella, der 1878 adoptierten Nichte seiner Frau. Dort traf er unter anderem auf den in der Nachbarschaft (Mendelssohnstraße 69) lebenden SDAP-Politiker, Ex-Internatsdirektor und Privatgelehrten Samuel Spier und seine Frau, die Schriftstellerin und Kunstkritikerin Anna Spier. Die Spiers wie auch andere Bekannte Steinhausens unterstützten Thoma mit Aufträgen. Anna Spier schrieb Artikel und ein Porträt in Buchform über ihn; Thoma schuf für sie ein Exlibris und malte ein Porträt, das sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg befindet. Von 1886 bis 1899 lebte er in der Frankfurter Wolfsgangstraße 150 und von 1896 bis 1898 zugleich auch in Oberursel in der Taunusstraße 20 (heute Altkönigstr. 20). Inschriften an beiden Häusern weisen darauf hin. Während dieser Zeit entstand auch der Fries mit mythologischen Szenen im Palais Pringsheim in München. Zeitweise beherbergte er den Schriftsteller Julius Langbehn. Der Erbauer des Wohnhauses der Thomas, Simon Ravenstein, unterstützte Thoma mit zahlreichen Aufträgen, deren erster 1882 die Ausmalung des Hauses des Architekten selbst war. Thoma stand den Malern der Kronberger Malerkolonie nahe. 1899 bezog die vierköpfige Familie in Kronberg im Taunus eine Wohnung mit Atelier neben dem Friedrichshof, was Thoma als sichtbaren Ausdruck der lang ersehnten Anerkennung als Maler empfand. Karlsruhe Selbstporträt mit Blume, 1919, National Gallery of Art Hermann Dumler: Hans Thoma auf dem Totenbett 1899 wurde Hans Thoma zum Professor an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe und zum Direktor der Kunsthalle Karlsruhe ernannt. Dieses Amt übte er bis 1920 aus.[4] In der Kunsthalle stattete er die Thoma-Kapelle aus, die noch heute dort zu besichtigen ist; zu seinem 70. Geburtstag eröffnete ein Anbau mit Thoma-Museum. Die Karlsruher Zeit wurde überschattet durch den Tod seiner Frau Cella 1901, der Thoma jahrelang depressiv stimmte. Thoma wohnte nunmehr mit seiner Schwester in Karlsruhe. Seit seiner Ausstellung im Münchner Kunstverein 1890 wurde er allgemein in Deutschland anerkannt. Thoma gehörte bis um etwa 1910 zu den angesehensten Malern Deutschlands. Meyers Großes Konversations-Lexikon hielt 1909 fest, er sei ?einer der Lieblingsmaler des deutschen Volkes geworden?,[5] eine Bezeichnung, die 2013 vom Frankfurter Städel-Museum mit der Ausstellung Hans Thoma. ?Lieblingsmaler des deutschen Volkes? aufgegriffen wurde.[6] Von 1905 bis 1918 war Thoma vom Großherzog ernanntes Mitglied der Ersten Kammer des Badischen Landtags. Im Oktober 1914 gehörte er zu den Unterzeichnern des Manifestes der 93, dessen Text zu Beginn des Ersten Weltkrieges den deutschen Militarismus zu verteidigen versuchte und bestritt, dass Kriegsgräuel in Belgien stattgefunden hatten.[7] 1919 organisierten Ernst Oppler und Lovis Corinth eine Geburtstagsfeier anlässlich seines 80.[8] Hans Thoma starb im November 1924 mit 85 Jahren in Karlsruhe. Künstlerische Entwicklung und Bedeutung Der Rhein bei Säckingen, 1873, Alte Nationalgalerie Mainebene, 1875, Museum für Franken Acht tanzende Frauen in Vogelkörpern, 1886 Thomas Frühwerke sind von einem lyrischen Pantheismus geprägt. In seiner Münchner Zeit malte er vor allem Landschaften. In Frankfurt standen Arbeiten mit erzählerischem oder allegorischem Inhalt im Mittelpunkt seines Schaffens. Im Alter arbeitete er intensiv an seiner ?Thoma-Kapelle?, die er mit Szenen aus dem Leben und Wirken Jesu Christi ausschmückte. Als seine besten und authentischsten Werke gelten noch heute seine Landschaften (Schwarzwald, Oberrheinebene und Taunus) und die Porträts seiner Freunde und Angehörigen wie auch seine Selbstporträts. Weniger überzeugen können heute oft grotesk überzeichnete, realistische, mythologisch-religiöse Darstellungen, die stark von Arnold Böcklin beeinflusst sind. Er gehörte zur bevorzugten Auswahl zeitgenössischer Künstler, die das Komité zur Beschaffung und Bewertung von Stollwerckbildern dem Kölner Schokoladeproduzent Ludwig Stollwerck zur Beauftragung für Entwürfe vorschlug.[9] Der Kunsthistoriker Henry Thode stilisi.

-

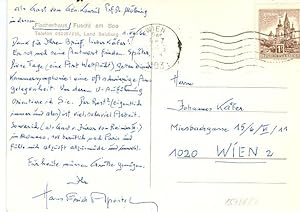

Original Autogramm Carl-Heinz Schroth (1902-1989) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Carl-Heinz Schroth bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Carl-Heinz Schroth (auch: Karl-Heinz, Carl Heinz oder Karl Heinz; * 29. Juni 1902 in Innsbruck; ? 19. Juli 1989 in München) war ein österreichisch-deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Carl-Heinz Schroth wuchs in einer Künstlerfamilie auf: Seine Mutter Else Ruttersheim war Schauspielerin in Wien, sein Vater Heinrich Schroth ein bekannter Bühnendarsteller und Dandy aus Pirmasens, der in Berlin Karriere gemacht hat. Schroths Stiefmutter war die berühmte Schauspielerin Käthe Haack, seine Halbschwester die später ebenfalls als Darstellerin erfolgreiche Hannelore Schroth. Schroths Eltern trennten sich früh, und er verlebte seine Schulzeit bei einer Tante, einer Opernsängerin, in Bozen (damals Österreich-Ungarn). Schroth studierte Rechts-, Literatur- und Theaterwissenschaften in München und nahm Schauspielunterricht bei Arnold Marlé. 1922 erhielt er ein erstes Engagement in Frankfurt/Oder, wo er einerseits in Stücken wie Schillers Fiesko, aber auch in Peterchens Mondfahrt zu sehen war. Danach verdingte er sich zunächst zeitweise bei Wanderbühnen und spielte in den folgenden Jahren an Theatern in Brünn, Düsseldorf, Hamburg, Wien und Berlin. Klein von Statur und als junger Mann von koboldartigem Aussehen, verkörperte er bereits früh ältere Personen und Chargenrollen. Gelegentlich übernahm er auch kleinere Regiearbeiten. 1927 kam er durch Vermittlung der renommierten Schauspielerin Mirjam Horwitz an die jungen Hamburger Kammerspiele und übernahm die Titelrolle in Der Revisor von Nikolai Gogol, die nach eigenem Bekunden eine der wichtigsten Rollen seines Lebens blieb. Bereits eine tragende Rolle spielte er 1931 in der Filmoperette Der Kongreß tanzt (1931, Regie: Erik Charell) als Pepi neben Lilian Harvey und Willy Fritsch. Auch während der Zeit des Nationalsozialismus war Schroth weiterhin in Deutschland und Österreich als Schauspieler tätig. Ab 1937 spielte er abwechselnd an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater in Berlin. Er drehte eine Handvoll Filme und wirkte 1945 vor Kriegsende in der letzten Produktion der von Joseph Goebbels 1942 gleichgeschalteten deutschen Filmwirtschaft überhaupt mit: Shiva und die Galgenblume (Regie: Hans Steinhoff mit Hans Albers in der Hauptrolle, hergestellt in Prag, blieb unvollendet). Schroth war allerdings kein Nationalsozialist und distanzierte sich in seinen Memoiren später von diesen Tätigkeiten. Nach dem Krieg lebte Schroth zunächst unter schwierigen Bedingungen mit seiner Frau Ruth Hausmeister und Kind bei Käthe Haack und Hannelore Schroth in einem Keller und schlug sich mit seiner Familie in Berlin als Schwarzmarkthändler durch. Ein erstes Theaterengagement verschaffte ihm sein langjähriger Kollege Viktor de Kowa an dessen neu gegründetem Boulevardtheater in der Tribüne. Dem Boulevard blieb der Schauspieler in den folgenden vier Jahrzehnten seiner Karriere treu. Während der späten 1940er- und 1950er-Jahre spielte Carl-Heinz Schroth in einigen recht erfolgreichen Filmen kleinere Rollen, aber auch ausgebaute Nebenrollen wie Diener, Sekretäre, Hausfreunde, Kleinganoven und Zirkusleute mit Humor und Herz. Sein bekanntester Film aus dieser Zeit ist Wenn der Vater mit dem Sohne (1955, Regie: Hans Quest) mit Heinz Rühmann und Oliver Grimm; Schroth spielt darin den Clown Peepe. Nach 1960 drehte Schroth keine Kinofilme mehr. Als Hörspielsprecher war er in einer großen Anzahl von Produktionen unterschiedlicher Genres zu hören. Ende der 1950er-Jahre hatte Schroth großen Erfolg mit der 51 Folgen umfassenden Reihe um den ?größten Verbrecher seit der Erfindung Chicagos? Dickie Dick Dickens des Bayerischen Rundfunks unter der Regie von Walter Netzsch, nach den Romanen von Rolf und Alexandra Becker, ebenso wie mit der Hörspielreihe Gestatten, mein Name ist Cox, in dem er ebenfalls die Hauptrolle sprach. Die ersten beiden Staffeln, die 1952 und 1954 vom NWDR Hamburg unter der Regie von Hans Gertberg produziert wurden, gehörten zu den ersten Straßenfegern im deutschen Rundfunk. In den 1950er- und 1960er-Jahren führte der Schauspieler auch gelegentlich Regie bei deutschen Film- und Fernsehproduktionen. Zu seinen bekanntesten Regiearbeiten zählt der Film Fräulein vom Amt (1954) mit Renate Holm und Georg Thomalla nach einer literarischen Vorlage von Curth Flatow; das Drehbuch 1954 verfasste Schroths dritte Ehefrau und Kollegin Karin Jacobsen. Sein Bekanntheitsgrad erhöhte sich durch verschiedene Fernsehproduktionen, so durch die frühe Satire Orden für die Wunderkinder von Rainer Erler (1963) mit Edith Heerdegen, in der die Orden-Sucht der Deutschen satirisch thematisiert wurde. Schroth und Heerdegen traten darüber hinaus verschiedentlich in gemeinsamen Filmen auf. So entstand aus der Special-Reihe Die Alten kommen des ZDF, in der Schroth und Heerdegen Charaktere älterer Menschen mit seltener Komik spielten, die genannte Serie Jakob und Adele. Erst nach Heerdegens Tod zu Beginn der Produktion und somit vor Erstausstrahlung der Reihe ging das Angebot für die weibliche Hauptrolle an Brigitte Horney. Ein Star mit hohem Bekanntheitsgrad wurde Carl-Heinz Schroth erst im Alter. Verschmitzt und mit hintergründigem Humor wurde er über Jahre zum Inbild des vitalen, humorvollen Seniors und eine feste Größe auf dem deutschen Fernsehbildschirm. Seit Ende der 1950er-Jahre war er in Familiengeschichten, Kriminalkomödien, aber auch ernsthaften Fernsehinszenierungen wie Der Strafverteidiger (1961, Regie: Franz Josef Wild) neben Eric Pohlmann und Barbara Rütting zu sehen. In späteren Jahren trat er auch häufiger in Serien wie Derrick oder Die Schwarzwaldklinik auf. Als Gastgeber führte er durch die Reihe Meine schwarze Stunde, in der er Grusel- und Schauergeschichten präsentierte. Von den Fernsehproduktionen seiner späteren Jahre bleibt die Aufzeichnung von Harold Pinters Theaterstück Niemandsland unter der.

-

Original Autogramm Peter Thom (1935-2005) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. SW-Postkarte von Peter Thom bildseitig mit hellschwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Thom (* 6. Februar 1935 in Berlin; ? 23. September 2005 in München) war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Peter Thom wuchs in Berlin und Hannover auf. Nach dem Erreichen der Mittleren Reife begann er 1952 eine Bäckerlehre, die er aber nach einem halben Jahr abbrach, um die Schauspielschule Hannover zu besuchen. Sein erstes Engagement erhielt er 1954 an der Landesbühne Hannover. Von 1957 bis 1958 trat er am Niedersächsischen Staatstheater Hannover auf. Anschließend war er in seiner Geburtsstadt Berlin tätig. Zunächst an der Tribüne Berlin (1959) und von 1962 bis 1969 an der Schaubühne am Halleschen Ufer. Ab 1979 war er am Bayerischen Staatsschauspiel in München unter Vertrag und ab 1983 zudem am Münchener Volkstheater. Er spielte u. a. in: Nächstes Jahr in Jerusalem von Arnold Wesker, Antigone von Bertolt Brecht, Alle meine Söhne von Arthur Miller (Tournee von 1974 mit René Deltgen), Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht, mit Ruth Drexel und Der Hauptmann von Köpenick (als Kalle) von Carl Zuckmayer, mit Hans Jürgen Diedrich, unter der Regie von Horst Sachtleben. Zum Film kam er Ende der 1950er Jahre. Schon 1959 konnte man ihn in seiner ersten Hauptrolle erleben. Er spielte den Esel in dem Märchenfilm Die Bremer Stadtmusikanten. Weitere Filme folgten, wie Der Jugendrichter mit Heinz Rühmann, Die junge Sünderin mit Karin Baal und Heute kündigt mir mein Mann mit Gert Fröbe. Auch beim Fernsehen konnte er schnell Fuß fassen. Seine erste größere Rolle spielte er in zwei Folgen des fünfteiligen Straßenfegers Am grünen Strand der Spree nach dem Buch von Hans Scholz. Er verkörperte den noch minderjährigen Hans Wratislaw von Zehdenitz, der im August 1939 die Chance dem drohenden Krieg zu entkommen nicht wahrnimmt und im April 1945 kurz vor Berlin fällt. In dem dreiteiligen Krimi-Klassiker Die Schlüssel von Francis Durbridge spielte er das Mordopfer Phil Martin. Daneben sah man ihn in vielen Fernsehserien wie Kommissar Freytag, Das Kriminalmuseum und Hamburg Transit, sowie in Fernsehspielen wie Brille und Bombe - Bei uns liegen Sie richtig und Der Tod des Handlungsreisenden. Auch als Hörspielsprecher war Thom tätig. In den ersten Jahren sprach er meistens Hauptrollen, wie 1960 in Durchgebrannt, 1972 in Zeitklippe oder 1971 in Horst M.: Lebenslänglich. Als viel beschäftigten Synchronsprecher kennt man seine Stimme aus vielen ausländischen Fernsehserien, darunter Die Simpsons, Task Force Police und Muppet Show. Häufig sprach er auch kleinere Nebenrollen, wie in der Synchronfassung des Spielfilms Casablanca von 1975 mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Wegen gesundheitlicher Probleme wurden seine Rollen in den späteren Jahren zunehmend kleiner. Um 1998 gab er seine Arbeit vor der Kamera auf, etwa drei Jahre später auch seine Synchrontätigkeit. Thom, der seit vielen Jahren in München lebte, war seit 1958 verheiratet und hatte eine Tochter. Am 23. September 2005 nahm er sich mit einem Sprung aus dem 9. Stockwerk seines Wohnhauses das Leben. Er soll anonym auf dem Münchner Waldfriedhof beerdigt worden sein. /// Standort Wimregal Pkis-Box49-U005 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Ulrike Arnold // Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 3 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Sehr gut. Schönes Farbfoto von Ulrike Arnold bildseitig mit weissem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Ulrike Arnold (* 1965 in Worms) ist eine deutsche Theaterregisseurin, Schauspielerin und Schauspieldozentin. Ulrike Arnold wuchs in München auf und wurde an der Theaterakademie Ulm zur Schauspielerin ausgebildet. Engagements als Schauspielerin führten sie an die Bayerische Staatsoper, die Münchner Kammerspiele, das Teamtheater München, das Theater am Sozialamt TamS, das Metropoltheater München und an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Von 2002 bis 2009 war sie festes Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels, wo sie unter anderem mit den Regisseuren Dieter Dorn, Tina Lanik und Hans-Ulrich Becker arbeitete. Seither ist sie dem Haus regelmäßig als Gast verbunden. Seit 2006 ist sie Dozentin für Rollen- und Szenenarbeit an der Theaterakademie August Everding , seit 2011 arbeitet sie als Schauspieldozentin am Mozarteum in Salzburg.[2] Ulrike Arnold lebt in München und ist mit dem Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher verheiratet.[3] // Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box9-U011ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Ulrike Arnold // Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Sehr gut. Schönes Farbfoto von Ulrike Arnold bildseitig mit weissem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Ulrike Arnold (* 1965 in Worms) ist eine deutsche Theaterregisseurin, Schauspielerin und Schauspieldozentin. Ulrike Arnold wuchs in München auf und wurde an der Theaterakademie Ulm zur Schauspielerin ausgebildet. Engagements als Schauspielerin führten sie an die Bayerische Staatsoper, die Münchner Kammerspiele, das Teamtheater München, das Theater am Sozialamt TamS, das Metropoltheater München und an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Von 2002 bis 2009 war sie festes Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels, wo sie unter anderem mit den Regisseuren Dieter Dorn, Tina Lanik und Hans-Ulrich Becker arbeitete. Seither ist sie dem Haus regelmäßig als Gast verbunden. Seit 2006 ist sie Dozentin für Rollen- und Szenenarbeit an der Theaterakademie August Everding , seit 2011 arbeitet sie als Schauspieldozentin am Mozarteum in Salzburg.[2] Ulrike Arnold lebt in München und ist mit dem Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher verheiratet.[3] // Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box7-U034ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

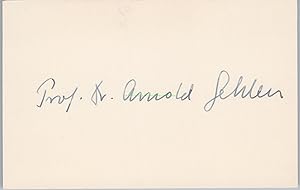

Original Autogramm Willi Weyer (1917-1987) Minister Sportfunktionär /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Alte Notizbuchseite A6 von Willi Weyer bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "20.05.77" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willi Weyer (* 16. Februar 1917 in Hagen; ? 25. August 1987 auf Juist) war ein deutscher Politiker (FDP) und ein Sportfunktionär. Er war in Nordrhein-Westfalen von 1954 bis 1956 Minister für Wiederaufbau, von 1956 bis 1958 Finanzminister, von 1962 bis 1975 Innenminister sowie von 1956 bis 1958 und von 1962 bis 1975 Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Von 1956 bis 1972 war er Landesvorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen. Nach seiner politischen Karriere war Weyer von 1974 bis 1986 Präsident des Deutschen Sportbundes. Nach dem Abitur absolvierte Weyer in Bonn, Jena und München ein Studium der Rechtswissenschaft, welches er nach dem Referendariat in Hagen 1940 mit beiden juristischen Staatsexamina beendete. Bis 1942 war er Assistent an der nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht unter Hans Frank, danach bis 1945 im Kriegseinsatz, zuletzt als Unteroffizier der Flak.[1] Bis zu seinem Tod war Weyer auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film GmbH. Familie Schon Weyers Großvater und Vater, der Anwalt Wilhelm Weyer, hatten sich im liberalen Sinne engagiert: Der Großvater als Freisinniger und Anhänger von Eugen Richter, der Vater Wilhelm war während der Weimarer Republik für die DDP Mitglied der Stadtvertretung in Hagen. Weyer war verheiratet und hatte drei Kinder. Parteitätigkeiten Olympische Spiele München 1972: Weyer (rechts) mit Bundesinnenminister Genscher Weyer beantragte am 18. Oktober 1937 die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 4.971.711).[2] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat er der FDP bei und engagierte sich bei den Jungdemokraten, deren Landesvorsitz er schon 1946 übernahm. 1950 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP, von 1956 bis 1972 stand er an der Spitze des Landesverbandes. Anfang 1956 gehörte Weyer zusammen mit Wolfgang Döring und Walter Scheel zu den sogenannten Jungtürken, die den Koalitionswechsel der FDP in Nordrhein-Westfalen von der CDU zur SPD einleiteten und damit die Abspaltung der Euler-Gruppe und die Gründung der kurzlebigen Freien Volkspartei (FVP) provozierten. Von 1963 bis 1967 war Weyer stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 1954 bis 1972 Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Abgeordneter Weyer war von 1950 bis 1975 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen.[3] Von 1953 bis zum 17. September 1954 gehörte Weyer außerdem dem Deutschen Bundestag an. Öffentliche Ämter Empfang des belgischen Königspaares im Düsseldorfer Schloss Benrath 1971. Weyer schüttelt König Baudouin die Hand, links daneben Königin Fabiola, rechts Ministerpräsident Heinz Kühn Weyer wurde am 27. Juli 1954 als Minister für Wiederaufbau in die von Ministerpräsident Karl Arnold (CDU) geleitete Landesregierung von Nordrhein-Westfalen berufen. Nachdem über ein konstruktives Misstrauensvotum Fritz Steinhoff (SPD) mit den Stimmen der FDP-Abgeordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden war, wurde Weyer am 28. Februar 1956 zum Finanzminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Als die CDU bei der darauf folgenden Landtagswahl 1958 die absolute Mehrheit erringen konnte, schied Weyer am 24. Juli 1958 aus der Landesregierung aus. In seiner Funktion als Finanzminister verbot er den nordrhein-westfälischen Finanzämtern, Berliner Forderungen aus Entnazifizierungsverfahren einzutreiben.[4] Diese Maßnahme schützte politisch belastete Personen der NS-Zeit vor der Vollstreckung von Geldstrafen, die die unter alliierter Aufsicht deutlich strenger agierenden West-Berliner Spruchkammerverfahren im Zuge der Entnazifizierung verhängten. Nach der Landtagswahl 1962 kam es unter dem Ministerpräsidenten Franz Meyers erneut zu einer Koalition aus CDU und FDP und Weyer wurde am 26. Juli 1962 zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Innenministerkonferenz der Länder in Bonn, 1973. Weyer links neben dem Vorsitzenden Heinz Schwarz (Rheinland-Pfalz) Zum 1. Dezember 1966 entließ Meyers die beiden FDP-Minister Weyer und Gerhard Kienbaum, um mit der SPD Verhandlungen über eine Große Koalition nach Bonner Vorbild zu führen. Die SPD ging stattdessen jedoch mit der FDP eine Koalition ein und wählte am 8. Dezember 1966 Heinz Kühn zum Ministerpräsidenten. Weyer wurde daher schon am 8. Dezember 1966 erneut zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Nach der Landtagswahl 1975 schied Weyer am 4. Juni 1975 endgültig aus der Landesregierung aus. In seiner Zeit als Innenminister setzte Weyer die erstmalige Aufnahme von Verkehrsnachrichten in das Rundfunkprogramm des WDR durch und richtete die ersten Wachen der Autobahnpolizei ein. Sport Von 1957 bis zu seinem Tode war Weyer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. 1972 war er Mitglied des Organisationskomitees für die Olympischen Sommerspiele in München. Von 1974 bis 1986 war Weyer Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), nachdem er bereits bei der Präsidentschaftswahl 1970 gegen Wilhelm Kregel den Präsidenten des Deutschen Turner-Bundes unterlegen war. Es gelang ihm, die Zuschussregeln des Bundesministeriums des Innern ändern zu lassen, wodurch die Eigenmittel des DSB für eigene Belange anerkannt wurden. Hiervon profitierte zunächst er selbst (Dienstwagen wie vorher als Minister, persönlicher Referent, eigenes Büro in Hagen etc.), er schaffte so aber für den DSB eine größere Autonomie.[5] Als Sportfunktionär setzte er sich, im Gegensatz zum NOK-Präsidenten Willi Daume, für den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau ein. Ehrungen 1964 bekam Weyer den Dieselring verliehen, der vom Verband der Motorjournalisten e.V. (VdM) an Personen verliehen wird, die sich besondere Verdienste um die ?Hebung der Verkehrssicherheit und die Minderung von Unfallfolgen? erworben haben. 1965 erhielt e.

-

Original Autogramm Willi Weyer (1917-1987) Minister Sportfunktionär /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Schwarzweissfoto Farbfoto von Willi Weyer bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willi Weyer (* 16. Februar 1917 in Hagen; 25. August 1987 auf Juist) war ein deutscher Politiker (FDP) und ein Sportfunktionär. Er war in Nordrhein-Westfalen von 1954 bis 1956 Minister für Wiederaufbau, von 1956 bis 1958 Finanzminister, von 1962 bis 1975 Innenminister sowie von 1956 bis 1958 und von 1962 bis 1975 Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Von 1956 bis 1972 war er Landesvorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen. Nach seiner politischen Karriere war Weyer von 1974 bis 1986 Präsident des Deutschen Sportbundes. Nach dem Abitur absolvierte Weyer in Bonn, Jena und München ein Studium der Rechtswissenschaft, welches er nach dem Referendariat in Hagen 1940 mit beiden juristischen Staatsexamina beendete. Bis 1942 war er Assistent an der nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht unter Hans Frank, danach bis 1945 im Kriegseinsatz, zuletzt als Unteroffizier der Flak.[1] Bis zu seinem Tod war Weyer auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film GmbH. Familie Schon Weyers Großvater und Vater, der Anwalt Wilhelm Weyer, hatten sich im liberalen Sinne engagiert: Der Großvater als Freisinniger und Anhänger von Eugen Richter, der Vater Wilhelm war während der Weimarer Republik für die DDP Mitglied der Stadtvertretung in Hagen. Weyer war verheiratet und hatte drei Kinder. Parteitätigkeiten Olympische Spiele München 1972: Weyer (rechts) mit Bundesinnenminister Genscher Weyer beantragte am 18. Oktober 1937 die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 4.971.711).[2] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat er der FDP bei und engagierte sich bei den Jungdemokraten, deren Landesvorsitz er schon 1946 übernahm. 1950 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP, von 1956 bis 1972 stand er an der Spitze des Landesverbandes. Anfang 1956 gehörte Weyer zusammen mit Wolfgang Döring und Walter Scheel zu den sogenannten Jungtürken, die den Koalitionswechsel der FDP in Nordrhein-Westfalen von der CDU zur SPD einleiteten und damit die Abspaltung der Euler-Gruppe und die Gründung der kurzlebigen Freien Volkspartei (FVP) provozierten. Von 1963 bis 1967 war Weyer stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 1954 bis 1972 Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Abgeordneter Weyer war von 1950 bis 1975 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen.[3] Von 1953 bis zum 17. September 1954 gehörte Weyer außerdem dem Deutschen Bundestag an. Öffentliche Ämter Empfang des belgischen Königspaares im Düsseldorfer Schloss Benrath 1971. Weyer schüttelt König Baudouin die Hand, links daneben Königin Fabiola, rechts Ministerpräsident Heinz Kühn Weyer wurde am 27. Juli 1954 als Minister für Wiederaufbau in die von Ministerpräsident Karl Arnold (CDU) geleitete Landesregierung von Nordrhein-Westfalen berufen. Nachdem über ein konstruktives Misstrauensvotum Fritz Steinhoff (SPD) mit den Stimmen der FDP-Abgeordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden war, wurde Weyer am 28. Februar 1956 zum Finanzminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Als die CDU bei der darauf folgenden Landtagswahl 1958 die absolute Mehrheit erringen konnte, schied Weyer am 24. Juli 1958 aus der Landesregierung aus. In seiner Funktion als Finanzminister verbot er den nordrhein-westfälischen Finanzämtern, Berliner Forderungen aus Entnazifizierungsverfahren einzutreiben.[4] Diese Maßnahme schützte politisch belastete Personen der NS-Zeit vor der Vollstreckung von Geldstrafen, die die unter alliierter Aufsicht deutlich strenger agierenden West-Berliner Spruchkammerverfahren im Zuge der Entnazifizierung verhängten. Nach der Landtagswahl 1962 kam es unter dem Ministerpräsidenten Franz Meyers erneut zu einer Koalition aus CDU und FDP und Weyer wurde am 26. Juli 1962 zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Innenministerkonferenz der Länder in Bonn, 1973. Weyer links neben dem Vorsitzenden Heinz Schwarz (Rheinland-Pfalz) Zum 1. Dezember 1966 entließ Meyers die beiden FDP-Minister Weyer und Gerhard Kienbaum, um mit der SPD Verhandlungen über eine Große Koalition nach Bonner Vorbild zu führen. Die SPD ging stattdessen jedoch mit der FDP eine Koalition ein und wählte am 8. Dezember 1966 Heinz Kühn zum Ministerpräsidenten. Weyer wurde daher schon am 8. Dezember 1966 erneut zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Nach der Landtagswahl 1975 schied Weyer am 4. Juni 1975 endgültig aus der Landesregierung aus. In seiner Zeit als Innenminister setzte Weyer die erstmalige Aufnahme von Verkehrsnachrichten in das Rundfunkprogramm des WDR durch und richtete die ersten Wachen der Autobahnpolizei ein. Sport Von 1957 bis zu seinem Tode war Weyer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. 1972 war er Mitglied des Organisationskomitees für die Olympischen Sommerspiele in München. Von 1974 bis 1986 war Weyer Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), nachdem er bereits bei der Präsidentschaftswahl 1970 gegen Wilhelm Kregel den Präsidenten des Deutschen Turner-Bundes unterlegen war. Es gelang ihm, die Zuschussregeln des Bundesministeriums des Innern ändern zu lassen, wodurch die Eigenmittel des DSB für eigene Belange anerkannt wurden. Hiervon profitierte zunächst er selbst (Dienstwagen wie vorher als Minister, persönlicher Referent, eigenes Büro in Hagen etc.), er schaffte so aber für den DSB eine größere Autonomie.[5] Als Sportfunktionär setzte er sich, im Gegensatz zum NOK-Präsidenten Willi Daume, für den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau ein. Ehrungen 1964 bekam Weyer den Dieselring verliehen, der vom Verband der Motorjournalisten e.V. (VdM) an Personen verliehen wird, die sich besondere Verdienste um die Hebung der Verkehrssicherheit und die Minderung von Unfallfolgen" erworben haben. 1965 erhielt er die Wolfgang-Döring-Medaille der F.

-

2 eigenh. Briefe mit U.

Verlag: Baden und Wien, 27. X. und 24. XI. 1910., 1910

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 90,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZusammen 4½ SS. 8vo. An den Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931): "Nachdem Sie mir bis heute mein Ihnen für den Schöffelprozeß geliehenes Material nicht zurückgesendet haben und mein wiederholtes Ansuchen um die Rückstellung desselben unbeantwortet ließen, erlaube ich mir noch einmal Sie zu ersuchen das Material, dessen Verzeichnis ich Ihnen mit dem letzten Ersuchschreiben bekannt gegeben habe bis längstens zum 1. Dezember d. Jahres an Herrn Georg Dabner [.] zu übersenden [.]" (Br. v. 24. XI. 1910). - Vgl. Thieme/B. XXIV, 29. - Im linken Rand gelocht. - In altem Sammlungsumschlag.

-

Original Autogramm Christian Thielemann /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 50,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. A5 Postkarte, etwas größer, von Christian Thielemann bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Christian Thielemann (* 1. April 1959 in West-Berlin) ist ein deutscher Dirigent. Seit September 2024 ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Von 2012 bis 2024 war er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.[1] Thielemann war von 2013 bis 2022 künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg[2] und von 2015 bis 2020 Musikdirektor der Bayreuther Festspiele.[3] Dort hat er in den Jahren von 2000 bis 2022 alle zehn Werke von Richard Wagner, die bei den Festspielen aufgeführt werden, dirigiert,[4] was vor ihm nur Felix Mottl gelang. Er gastiert regelmäßig bei den Wiener Philharmonikern und den Berliner Philharmonikern. Im Jahr 2020 wurde Thielemann zum Honorarprofessor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ernannt.[5] Er dirigierte 2019 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sowie erneut 2024. Christian Thielemann wurde als einziges Kind von Hans und Sybille Thielemann in Berlin-Wilmersdorf geboren und wuchs in Berlin-Schlachtensee auf. Der Vater war Geschäftsführer der Berliner Vertretung der Otto Wolff AG, eines westdeutschen Eisenhandelsunternehmens; seine Mutter, aus einer pommerschen Offiziersfamilie stammend, war Apothekerin.[6][7] Thielemanns Großvater Georg Thielemann war vor dem Ersten Weltkrieg als Konditormeister von Leipzig nach Berlin gekommen und arbeitete während des Krieges als Kulissenschieber in der Hofoper Unter den Linden.[8] Thielemann nahm mit fünf Jahren Klavierunterricht und studierte Bratsche.[9] Seine Karriere begann er mit neunzehn Jahren als Korrepetitor an der Deutschen Oper Berlin und gleichzeitig als Assistent von Herbert von Karajan in Berlin. 1985 wurde er Erster Kapellmeister an der Düsseldorfer Rheinoper und wechselte 1988 als Generalmusikdirektor (GMD) ans Staatstheater Nürnberg. Dort gelang dem damals jüngsten GMD Deutschlands mit einer Aufführung des Tristan und Isolde der künstlerische Durchbruch. 1997 erhielt er einen Ruf an die Deutsche Oper Berlin. Seinen dortigen Vertrag als Generalmusikdirektor kündigte er im Sommer 2004. Im September 2004 wurde er Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker. Im Jahr 2012 wechselte er als Chefdirigent zur Sächsischen Staatskapelle Dresden.[10] International war Thielemann besonders am Anfang seiner Karriere oft in Italien tätig, beispielsweise wurde er 1993 erster Gastdirigent am Teatro Comunale di Bologna. 1987 debütierte er mit Wolfgang Amadeus Mozarts Così fan tutte an der Wiener Staatsoper. Am Londoner Opernhaus Covent Garden dirigierte er Jenufa, Elektra, Der Rosenkavalier, Die ägyptische Helena sowie Hans Pfitzners Palestrina - eine Produktion, die er anschließend auch im Rahmen des ersten Gastspiels von Covent Garden an der New Yorker Met leitete. An der Met dirigierte er Der Rosenkavalier, Die Frau ohne Schatten und Arabella, an der Lyric Opera of Chicago eine Neuproduktion von Die Meistersinger von Nürnberg. Thielemann konzentrierte sich zuletzt auf ausgewählte Orchester und wenige Opernhäuser. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher erfolgreicher Aufführungen der Werke Richard Wagners sowie seines Richard-Strauss-Repertoires gilt Thielemann als ein gefragter Dirigent. In der Opernliteratur reicht seine Bandbreite bis zu Arnold Schönbergs Moses und Aron und Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg. Bei den Bayreuther Festspielen debütierte Thielemann im Jahr 2000 mit Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. 2001 dirigierte er Parsifal, 2002 eine Neuproduktion des Tannhäuser. Von 2006 bis 2010 leitete er den Bayreuther Ring (Regie Tankred Dorst), und 2012 dirigierte er den Fliegenden Holländer. 2015 übernahm er in Bayreuth die musikalische Leitung für Tristan und Isolde[11] und ab 2018 Lohengrin.[12] Am 29. Juni 2015 wurde bekannt, dass Thielemann bereits am 15. März 2015 und mit Wirkung bis zum Jahre 2020 zum Musikdirektor der Bayreuther Festspiele berufen wurde, eine Position, die es bislang noch nicht gegeben hatte.[13] Bereits zuvor war Thielemann nach dem Tod des langjährigen Festspielleiters Wolfgang Wagner musikalischer Berater der Festspielleitung. Im Jahr 2020 lief sein Vertrag als Musikdirektor aus.[14] Thielemann dirigierte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019[15] und 2024. Am 10. Mai 2021 gab die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch bekannt, dass der Vertrag mit Christian Thielemann als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle zum Ende der Spielzeit 2023/24 ausläuft und nicht verlängert wird.[16] Am 27. September 2023 wurde bei einer Pressekonferenz der Staatsoper Unter den Linden bekanntgegeben, dass er ab der Spielzeit 2024/25 den Posten als Generalmusikdirektor erhalten und die Nachfolge von Daniel Barenboim antreten wird. Thielemann lebt in Potsdam-Babelsberg.[17] Rezeption durch die Musikkritik Nach Aussage von Peter Jungblut gilt er als ?genialer Wagner-Dirigent? Er stehe ?auch im Ruf, besonders selbstbewusst und schwierig im Umgang zu sein? Im Laufe seiner Karriere sei er mehrfach aus Opernhäusern ?im Unfrieden? ausgeschieden.[18][19] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2025-165 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Christian Thielemann /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 50,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Christian Thielemann bildseitig mit silbernem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Christian Thielemann (* 1. April 1959 in West-Berlin) ist ein deutscher Dirigent. Seit September 2024 ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Von 2012 bis 2024 war er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.[1] Thielemann war von 2013 bis 2022 künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg[2] und von 2015 bis 2020 Musikdirektor der Bayreuther Festspiele.[3] Dort hat er in den Jahren von 2000 bis 2022 alle zehn Werke von Richard Wagner, die bei den Festspielen aufgeführt werden, dirigiert,[4] was vor ihm nur Felix Mottl gelang. Er gastiert regelmäßig bei den Wiener Philharmonikern und den Berliner Philharmonikern. Im Jahr 2020 wurde Thielemann zum Honorarprofessor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ernannt.[5] Er dirigierte 2019 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sowie erneut 2024. Christian Thielemann wurde als einziges Kind von Hans und Sybille Thielemann in Berlin-Wilmersdorf geboren und wuchs in Berlin-Schlachtensee auf. Der Vater war Geschäftsführer der Berliner Vertretung der Otto Wolff AG, eines westdeutschen Eisenhandelsunternehmens; seine Mutter, aus einer pommerschen Offiziersfamilie stammend, war Apothekerin.[6][7] Thielemanns Großvater Georg Thielemann war vor dem Ersten Weltkrieg als Konditormeister von Leipzig nach Berlin gekommen und arbeitete während des Krieges als Kulissenschieber in der Hofoper Unter den Linden.[8] Thielemann nahm mit fünf Jahren Klavierunterricht und studierte Bratsche.[9] Seine Karriere begann er mit neunzehn Jahren als Korrepetitor an der Deutschen Oper Berlin und gleichzeitig als Assistent von Herbert von Karajan in Berlin. 1985 wurde er Erster Kapellmeister an der Düsseldorfer Rheinoper und wechselte 1988 als Generalmusikdirektor (GMD) ans Staatstheater Nürnberg. Dort gelang dem damals jüngsten GMD Deutschlands mit einer Aufführung des Tristan und Isolde der künstlerische Durchbruch. 1997 erhielt er einen Ruf an die Deutsche Oper Berlin. Seinen dortigen Vertrag als Generalmusikdirektor kündigte er im Sommer 2004. Im September 2004 wurde er Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker. Im Jahr 2012 wechselte er als Chefdirigent zur Sächsischen Staatskapelle Dresden.[10] International war Thielemann besonders am Anfang seiner Karriere oft in Italien tätig, beispielsweise wurde er 1993 erster Gastdirigent am Teatro Comunale di Bologna. 1987 debütierte er mit Wolfgang Amadeus Mozarts Così fan tutte an der Wiener Staatsoper. Am Londoner Opernhaus Covent Garden dirigierte er Jenufa, Elektra, Der Rosenkavalier, Die ägyptische Helena sowie Hans Pfitzners Palestrina - eine Produktion, die er anschließend auch im Rahmen des ersten Gastspiels von Covent Garden an der New Yorker Met leitete. An der Met dirigierte er Der Rosenkavalier, Die Frau ohne Schatten und Arabella, an der Lyric Opera of Chicago eine Neuproduktion von Die Meistersinger von Nürnberg. Thielemann konzentrierte sich zuletzt auf ausgewählte Orchester und wenige Opernhäuser. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher erfolgreicher Aufführungen der Werke Richard Wagners sowie seines Richard-Strauss-Repertoires gilt Thielemann als ein gefragter Dirigent. In der Opernliteratur reicht seine Bandbreite bis zu Arnold Schönbergs Moses und Aron und Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg. Bei den Bayreuther Festspielen debütierte Thielemann im Jahr 2000 mit Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. 2001 dirigierte er Parsifal, 2002 eine Neuproduktion des Tannhäuser. Von 2006 bis 2010 leitete er den Bayreuther Ring (Regie Tankred Dorst), und 2012 dirigierte er den Fliegenden Holländer. 2015 übernahm er in Bayreuth die musikalische Leitung für Tristan und Isolde[11] und ab 2018 Lohengrin.[12] Am 29. Juni 2015 wurde bekannt, dass Thielemann bereits am 15. März 2015 und mit Wirkung bis zum Jahre 2020 zum Musikdirektor der Bayreuther Festspiele berufen wurde, eine Position, die es bislang noch nicht gegeben hatte.[13] Bereits zuvor war Thielemann nach dem Tod des langjährigen Festspielleiters Wolfgang Wagner musikalischer Berater der Festspielleitung. Im Jahr 2020 lief sein Vertrag als Musikdirektor aus.[14] Thielemann dirigierte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019[15] und 2024. Am 10. Mai 2021 gab die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch bekannt, dass der Vertrag mit Christian Thielemann als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle zum Ende der Spielzeit 2023/24 ausläuft und nicht verlängert wird.[16] Am 27. September 2023 wurde bei einer Pressekonferenz der Staatsoper Unter den Linden bekanntgegeben, dass er ab der Spielzeit 2024/25 den Posten als Generalmusikdirektor erhalten und die Nachfolge von Daniel Barenboim antreten wird. Thielemann lebt in Potsdam-Babelsberg.[17] Rezeption durch die Musikkritik Nach Aussage von Peter Jungblut gilt er als ?genialer Wagner-Dirigent? Er stehe ?auch im Ruf, besonders selbstbewusst und schwierig im Umgang zu sein? Im Laufe seiner Karriere sei er mehrfach aus Opernhäusern ?im Unfrieden? ausgeschieden.[18][19] /// Standort Wimregal GAD-10.217 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

3 (1 ms., 1 hs. und 1 eh.) Briefe mit eigenh. U.

Verlag: Wien, 1895-1896., 1896

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 120,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZusammen 3 SS. 4to und qu.-8vo. Mit einem eh. adr. Kuvert. Ersucht die Redaktion von Hans Arnold Schwers (1856-1931) Zeitschrift um Nachsicht ob des Versäumnisses, "Ihnen zur Premiere der 'Karlsschülerin' die üblichen Referenten-Sitze zuzuschicken" (Br. v. 24. III. 1895) bzw. teilt mit, daß Sie "in Folge meiner Abwesenheit von Wien erst heute [davon erfahren hat], daß die Commune Wien selbst für die Beerdigung der Frau [Ludmilla] Dietz [geb. 1836] Sorge getragen [habe]" (Br. vom 20. VI. 1896). - Beide Br. auf Briefpapier mit gedr. Briefkopf des "K. K. Priv. Theater a. d. Wien". - Seit 1884 Inhaberin des Theaters an der Wien, verpachtete sie das Haus bis 1889 an den Librettisten Camillo Walzel (1829-1895) und führte es anschließend selbst weiter; unter ihrer Leitung wurde es zur führenden Wiener Operettenbühne, an der u. a. Werke von Johann Strauß Sohn ("Der Zigeunerbaron", 1885), Carl Millöcker ("Der arme Jonathan", 1890) und Karl Zeller ("Der Vogelhändler", 1891) uraufgeführt wurden. Vgl. Hadamowsky, Wien. Theatergeschichte, 1994, 619ff. sowie DBA I 1131, 73-76. - In altem Sammlungsumschlag.

-

4 eigenh. Briefe mit U.

Verlag: Wien, 1907., 1907

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZusammen 9 SS. auf Doppelblättern. 8vo. An den Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931): "Wenn Sie, worum ich Sie herzlich bitte, hochverehrter Herr Stadtrat, in den nächsten Tagen meine Sache vor dem Stadtrat vertreten, bitte ich Sie, auch dies gefälligst in Betracht ziehen zu wollen, daß ich der Bewilligung eines Restaurants durchaus keinen prinzipiellen Wert beilege. Als ich auch um Bewilligung des Restaurants nachsuchte, ging ich nicht zuletzt von der Erwägung aus, daß darin selbstverständlich das Bier aus dem Wiener Bräuhaus verschänkt wurde, und zwar in denkbar bester Form verschänkt würde, daß dadurch das Bier [.] in den besten Kreisen eingeführt und populärer gemacht würde, und daß deshalb die Comune selbst ein Interesse daran habe, mit dem vornehmen Theater ein vornehmes Restaurant zu verbinden [.]" (Br. v. 25. IX. 1907). - Karl Wiene war der Vater des Filmregisseurs Robert Wiene (1873-1938), der durch sein "Cabinet des Dr. Caligari" Unsterblichkeit erlangt hat. - Drei Briefe im linken Rand gelocht (keine bzw. geringfügige Textberührung). In altem Sammlungsumschlag.

-

10 eigenh. Briefe, 2 eh. Briefkarten sowie 3 gedr. Visitkarten mit jeweils mehreren eh. Zeilen und U.

Verlag: Wien, 1910-1918., 1918

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 180,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZusammen 27½ SS. 8vo. Mit 2 eh. Adr. Kuverts. Lädt den Wiener Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931) u. a. ein zur "commissionellen Besichtigung meines nun beendeten Dr. Carl Lueger Monumentalreliefs, wenn dies nicht schon von seiten der Bauleitung geschehen sein sollte" (Br. v. 11. VII. 1910), korrespondiert wegen zukünftigen Aufträgen für Bildnisse und dankt für eine an ihn ergangene Spende: "Das Schicksal hat mir, wie Herr Stadtrat gehört haben werden, nachdem ich endlich glücklich von meiner schweren Operation im Februar l. J. hergestellt war, wieder furchtbar mitgespielt. Ich bin seelisch und körperlich gebrochen. Gott gebe, daß die Zuversicht des Herrn Ober-Bezirksarztes Dr. Dostal mich wieder vollständig mit seinem neuen Heilmittel, das große Erfolge gezeitig[t] haben soll, sich tatsächlich erfüllen wird [.]" (Br. v. 11. V. 1918). - In Wörth bei Gloggnitz (Niederösterreich) geboren, studierte Swoboda seit 1868 an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wurde 1872 ein Schüler von Kaspar Clemens von Zumbusch (1830-1915) und erhielt den Rom-Preis. "Er arbeitete im Atelier Zumbuschs am Beethoven- und am Maria-Theresien-Denkmal mit und schuf u. a. das Bramantedenkmal, das Rokitanskydenkmal für den Arkadenhof der Univ. Wien, außerdem Skulpturen für das Kunsthistorische Museum, die Akademie der bildenden Künste, das Parlament und die Neue Hofburg" (DBE). Vgl. Thieme/B. XXXII, 356. - In altem Sammlungsumschlag.

-

6 eigenh. Briefe, 4 eh. (Bild-)Postkarten mit U. sowie 1 Kabinettphotographie mit eh. Widmung, Datum und U. auf der Bildseite.

Verlag: Wien und New York, 1890-98., 1890

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 250,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZusammen 15½ SS. 8vo. bzw. 16,6:10,4 cm. Mit 1 eh. Kuvert. An den Wiener Journalisten und späteren Kulturstadtrat Hans Arnold Schwer (1856-1931): "Vorerst drängt es mich, Dir zu Deiner Verlobung aus aufrichtigem Herzen zu gratulieren! [.] Was mich betrifft, so kann ich Dir nur sagen, daß ich mich sehr wohl fühle, denn vor Allem habe ich hier eine sehr schöne Stellung und hält Dir. Conried [?] sehr viel auf mich. Jedenfalls ist das Irving-Place-Theater ein vornehmes Kunstinstitut, was man vom Josefstädter Theater nicht behaupten kann!! Jetzt erst fühle ich so recht den Unterschied und bin glücklich aus diesem Vaudeville-Theater fort zu sein [.]" (Br. v. 13. XI. 1897). - Die Photographie (Brustbild, nach links gewandt, mit vierseitigem Goldschnitt [etw. beschabt], dat. 28. IX. 1895) stammt aus dem Hause des k. u. k. Hofphotographen Fritz Luckhardt, Wien. - 3 Br. auf Briefpapier mit gedr. Briefkopf. - Beiliegend eine gedr. Visitkarte des Malers und Dekorationsinspektors des Hofburgtheaters Gilbert Lehner (geb. 1844; vgl. Thieme/B. XXII, 585). - In altem Sammlungsumschlag.

-

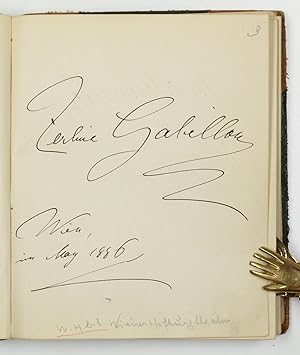

Stammbuch der Gräfin Maja Gallenberg mit 110 Eintragungen von namhaften Künstlern der Zeit, darunter Enrico Caruso, Richard Strauss und Gustav Meyrink.

Verlag: Meist Wien, 1886-1918., 1918

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 2.500,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb93 num. Bll. (recte: 79). Lederband der Zeit mit umlaufendem Goldschnitt. 8vo. Das über drei Jahrzehnte hinweg geführte Stammbuch von Maja Gallenberg, der Enkelin des Komponisten Wenzel Robert Graf Gallenberg ("Musikgraf") und Julia "Giuletta" Gräfin Giucciardi, die mit Beethoven in enger Beziehung stand, der ihr seine "Mondschein-Sonate" widmete. Die Eintragungen stammen (in alphabetischer Reihe) mehrheitlich von Schauspielern, Sängern, Musikern und Intendaten, darunter John Quincy Adams, Josef Altmann, Friedrich Ludwig Arnsburg, Alice Barbi, Agathe Barsescu, Bernhard Baumeister, Josef Freiherr von Bezecny, Dr. (Generalintendant des Hoftheaters), Hedwig Bleibtreu, Ferdinand Bonn, Hermine Braga, Karl Bukovics von Kiss Alacska, Max Burckhard, Aloys Burgstaller, Willy Burmester, Enrico Caruso, Max Devrient, Babette Devrient-Reinhold, Andreas Dippel, Ella Forster, Zerline Gabillon (2), Oskar Gimnig, Alfred Grünfeld (Notenzitat), Ellen Gulbranson, Hugo von Habermann, August Hablawetz, Konrad Hallenstein, Ernst Hartmann, Helene Hartmann, Josef Hellmesberger sen., Oskar Hofmeister, Stella Hohenfels, Willibald Horwitz, Elisabeth (Klein-)Hruby, Robert Hübner, Marcel Journet, August Junkermann, Alma Kallina, Louise Kaulich-Lazarich, Ferdinand Kracher, Emilie von (Jauner-)Krall, Josefine Kramer-Glöckner, Fritz Krastel, Felix von Kraus, Anna Kratz, Viktor Kutschera, Marie Lehmann, Josef Lewinsky, Ida Baier-Liebhardt, Konrad Loewe, Pauline Lucca, Amalie (Friedrich-)Materna, Friedrich Mitterwurzer, Wilhelmine Mitterwurzer, Georg Müller, Rosa Paumgartner-Papier, Franceschina Prevosti, Theodor Reichmann, Georg Reimers, Hella Rentsch-Sauer, Emmerich Robert, Louisabeth Roeckel, Arnold Rosé, Adele Sandrock, Wilhelmine Sandrock, Anton Schittenheim, Antonie Schläger, Louise Schönfeld, Katharina Schratt, Fritz Schrödter, Adolf v. Sonnenthal, Philipp Stätter, Maria Strassmann, Richard Strauss, Guilhermina Suggia, Hugo Thimig, Hans Thoma, Rudolf Tyrolt, Ernest Van Dyck, Siegfried Wagner, Fanny Walbeck, Josephine Wessely, Hermann Winkelmann, Eugen Witte, Charlotte Wolter und Carl von Zeska. - Ferner unterzeichnen die Mitglieder des Flonzaley Quartetts - Adolfo Betti, Alfred Pochon, Ugo Ara und Iwan d'Archambeau -, der deutsche Politiker und Bankier Bernhard Dernburg (1865-1937), der Schriftsteller Gustav Meyrink (mit dem Schlussteil seiner Erzählung "Der heiße Soldat", die den Grundstein für Meyrinks literarische Laufbahn legte), die Schriftstellerin Edith Gräfin Salburg ("Schlage die Trommel und fürchte Dich nicht") und der Schriftsteller Raoul Auernheimer. - Die SS. 25, 27, 30, 33, 34, 39, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 70 und 73 alt entfernt, S. 85 lose; Buchblock gelockert, eine kleine Fehlstelle am Rücken, Vordergelenk etwas angeplatzt, Deckel und Kanten etwas berieben und beschabt.

-

Kunstmaler Hans MATHIS (1882-1944): PK BERLIN 1911, an Rahmenfabrik in München

Verlag: Berlin, 1911

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 90,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändige, signierte Postkarte des Kunstmalers der Münchner Schule Hans Mathis (1882-1944). --- Motiv: Berlin, Königsplatz mit Siegessäule und Reichstagsgebäude. --- Poststempel schwer lesbar; wahrscheinlich "BERLIN 12.12.11." --- Mit 5-Pfennig-Germania-Briefmarke (gültig 1900-1922). --- Gerichtet an die "Herrn Eder & Reicheneder, Rahmenfabrick, München, Kapuzinerstrasse 42." --- Gemeint ist die Rahmenfabrik Ebner & Reicheneder in München. --- Transkription: "Meine Herrn, sollten die Bilder eingeschlagen sein, so macht dies nichts, ich werde nach meiner Rückreise bei Ihnen vorbeikommen u. dieselben firnissen. Hoffentlich ist der kleine Mann gut mit den Sachen angekommen ohne Unfall. Mit herzlichen Grüssen aus dem kleinen Städtchen hier Ihr Hans Mathis." --- Format: 8,8 x 13,8 cm. --- Zustand: Kräftiges Papier gebräunt, mit kleinen Eckknicken. --- Über Hans Mathis (Quelle: wikipedia): Hans Mathis (geb. 13. Juli 1882 in Straßburg; gest. 23. November 1944 in Niederbronn, Elsaß) war ein deutscher Maler, der aufgrund seiner akademischen Ausbildung der sogenannten Münchner Schule zuzurechnen ist. Zu seinem Hauptwerk zählen Stadt- und Naturlandschaften, Stillleben und Genrebilder, vor allem aber auch Porträts, darunter von bedeutenden Persönlichkeiten der Münchener Gesellschaft. Sein Malstil zeigt sich im Naturalismus und Realismus der Zeit, wobei seine oft breite, lockere Pinselführung dem späten Impressionismus folgt, wie dies bei zeitgleich wirkenden Malern etwa aus dem Künstlerkreis Die Scholle wie Leo Putz, Adolf Münzer, Walter Püttner, aber auch dem älteren Wilhelm Trübner zu sehen ist. Leben: Hans Mathis entstammte einer großbürgerlichen Familie und wuchs mit seinem Bruder und einer Schwester in seiner Geburtsstadt auf. Durch seinen ersten Kunstlehrer Lothar von Seebach angeregt, widmete er sich der brotlosen Kunst wie so oft entgegen dem Willen der Eltern. 23-jährig übersiedelte er 1905 nach dem damals in der Hochblüte der Kunst stehenden München, um hier bis 1927 zu bleiben. Hier studierte er am Polytechnikum bei dem Architekten und Kunstgewerbler Adolf Seder. An der Münchener Akademie wurde er Schüler von Peter von Halm, dessen legendärer Zeichenunterricht nahezu Pflicht war, und dessen Schulung ihn auch später zu einem erfolgreichen Illustrator und Karikaturisten werden ließ. Im Fach der Malerei studierte er bei den Professoren Carl von Marr und Ludwig von Löfftz. Dabei widmete er sich weit mehr der moderneren Auffassung Carl von Marrs. Auch die Freundschaft mit dem Hamburger Adolf Heller (1874-1914), und dessen Stil der Düsseldorfer und Pariser Schulung hatte Wirkung auf Mathis, der sich nunmehr besonders auch dem Porträtfach widmete und zudem seine Eindrücke der Parisreisen von 1901 und später nachwirken lassen konnte. Das Angebot einer Professur an der Münchner Akademie lehnte er jedoch ab, um sich mehr seinen Reisen nach Paris, in die Bretagne, die Provence oder nach Italien widmen zu können. Mathis nahm intensiv am Leben der Münchner Künstlergesellschaften teil. Sein Atelier unterhielt er im Künstlerviertel Schwabing, in der Herzogstraße 51. Als Mitglied der Elf Scharfrichter stand er im Freundeskreis des Simplicissimus , wie Bruno Paul, Olaf Gulbransson oder Karl Arnold, die sich regelmäßig im Alten Simpl in der Türkenstraße trafen. Weitere enge Malerfreunde waren Leo Samberger, Hans Best, Heinrich von Zügel, Angelo Jank, Hugo von Habermann, Charles Vetter, Albert Weisgerber, Paul Paede und P. J. Walch. Als Porträtist schuf er Bildnisse auch bedeutender Persönlichkeiten der Gesellschaft, wie etwa des bekannten Münchner Arztes und Schriftstellers Felix Schlagintweit, der den Maler neben Leo Putz und anderen auch in seiner Biographie verewigt hat. Im Porträt wie im Genre, im Interieurfach oder Stillleben steht die Qualität seiner Werke denen von Putz oder Püttner kaum nach. Signatur des Verfassers.

-

Schriftsteller Hans von WOLZOGEN (1848-1938): Postkarte BAYREUTH 1919

Verlag: Bayreuth, 1919

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 90,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändige, signierte Postkarte des Schriftstellers, Redakteurs, Librettisten und Herausgebers der "Bayreuther Blätter" Hans von Wolzogen (1848-1938). --- Nach ihm wurde die Wolzogenstraße in Berlin-Steglitz benannt. --- Datiert Bayreuth, den 15. Januar 1919. --- Gerichtet an eine Verwandte, die Freifrau von Wolzogen und Neuhaus in Berlin-Grunewald, Warmbrunner Straße 38-40. --- Dabei handelt es sich um Erika Emma Auguste Freifrau von Wolzogen und Neuhaus, geb. Begemann, geboren am 7. September 1886 in Altenburg als Tochter des Premierleutnants und späteren Majors z.D. Arnold Begemann und der Margarete, geb. (von) Krüger (* 27. September 1861 in Berlin). Am 6. April 1907 hatte sie in Schwerin den Leutnant im Artillerie-Regiment Nr. 60 und späteren Major Walter August Wilhelm Paul Freiherr von Wolzogen und Neuhaus geheiratet, geboren am 15. März 1877 in Reddentin als Sohn des Oberleutnants Barthold Ludwig Theodor August Freiherr von Wolzogen und Neuhaus (1844-1900) und der Hedwig Marie Karoline, geb. von Below (* 1844). Ein Sohn war Wolff-Dietrich von Wolzogen und Neuhaus (* 5. Juni 1910 in Berlin, gest. 2003 in Frankfurt am Main). --- Im Berliner Adressbuch ist ihr Ehemann als Hauptmann verzeichnet; später lebten sie in Schwerin. --- Auszüge: "Meine liebe Erika, der nahe Geburtstag HansJochens (ich weiß nicht einmal, ob er wieder dauernd zuhause ist?) gibt mir Gelegenheit [.], meine herzl. Grüße zu senden u. zu fragen, wie es Euch in diesen für Berlin so bösen Tagen ergangen ist. [.] um alle Lieben, die doch in der Unruhe u. Gefahr leben müssen. Wir haben es besser [.]. Die Zeit vergeht zum Glück schnell, u. man lebt, indem man sie zerstreut{?}, um möglichst bald eine andere, möglichst bessere, zu erleben, was Gott gebe! Mit herzl. Küssen [.] D. tr. Vetter Hans v. W." --- Zwar nur mit abgekürztem Nachnamen signiert; ein Vergleich der Handschrift mit anderen Autographen von Hans von Wolzogen verweist aber eindeutig auf ihn als Verfasser dieser Karte. --- 10-Pfennig-Ganzsache (8,8 x 14 cm) des Königreichs Bayern. --- Zustand: Karte gebräunt, mit Eckknick. ---Über Hans von Wolzogen (Quelle: wikipedia): Hans Paul Freiherr von Wolzogen (* 13. November 1848 in Potsdam; 2. Juni 1938 in Bayreuth) war ein deutscher Literat, Redakteur, Librettist und Herausgeber. Kindheit: Hans Paul von Wolzogen wurde am 13. November 1848 in Potsdam geboren. Sein Vater, Alfred von Wolzogen, war Hof-Theaterintendant in Schwerin; seine Mutter war eine Tochter des berühmten Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Sie starb, als ihr Sohn zwei Jahre alt war. Bereits in der Schule interessierte er sich besonders für Dichtung, Musik und das Theater. Er heiratete 1872 Mathilde Friederike Theodore von Schöler (* 11. Oktober 1851), eine Tochter des Generals August von Schoeler. Auf seiner Hochzeitsreise kam er zum ersten Mal nach Bayreuth, wo kurz zuvor, am 22. Mai, die Grundsteinlegung für das Bayreuther Festspielhaus Richard Wagners stattgefunden hatte. In Bayreuth: 1877 wurde er von Richard Wagner nach Bayreuth geholt, wo er von 1878 bis 1938 die Zeitschrift Bayreuther Blätter zunächst redigierte und herausgab. Er wohnte ab 1878 in der Schillerstraße, unweit von Wagners Haus Wahnfried. Richard Wagner, von dem die Idee für die Zeitschrift ausgegangen war, sah in den Bayreuther Blättern eine Zeitschrift zur Verständigung über die Möglichkeiten einer deutschen Kultur. Die Zeitschrift entsprach der Kunst- und Lebensanschauung Richard Wagners, hier wurden u. a. dessen letzte Aufsätze erstmals veröffentlicht. Wagner bedauerte zeitweise, Wolzogen nach Bayreuth berufen zu haben, da er sich genötigt fühlte, ihn beschäftigen zu müssen und Aufsätze für die Zeitschrift zu verfassen. Nach Wagners Tod entwickelte sich Wolzogen zu einer zentralen Figur des sogenannten Wahnfried-Kreises", der das Werk Wagners mit pseudoreligiöser Bedeutung aufzuladen versuchte. Wolzogen war Leiter des Allgemeinen Richard Wagner Vereins. Signatur des Verfassers.

-

Eigh. Brief m. U.

Verlag: oO [Leipzig] oJ [/1849], 1848

Anbieter: manuscryptum - Dr. Ingo Fleisch, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 100,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbDeutsche Handschrift auf Papier, 1 S. auf 2 Bl., c. 20,5 x 13,5 cm, gebräunt. Umschlag fehlt. An den befreundeten Pädagogen und Sprachwissenschaftler Julius Ludwig Klee (1807-1867) in Leipzig. Brockhaus teilt Klee mit, dass er drei Schüler, nämlich seinen jüngsten Sohn Fritz (Friedrich Brockhaus, 1838-1895), seinen Neffen Hippolyte Dardenne sowie Hans Reimer (1839-1887, aus der Verlegerfamilie Reimer, späterer Besitzer der Weidmann'schen Verlagsbuchhandlung) auf ihre Befähigung für die Sexta überprüfen solle. Am folgenden Tag werde er seinen Sohn Friedrich auf der Nikolaischule bei Nobbe (Karl Friedrich August Nobbe, 1791-1878, Pädagoge und Philologe, damaliger Direktor der Leipziger Nikolaischule) anmelden. Mit seinem Sohn Clemens (1837-1877, deutscher lutherischer Theologe) habe er das schon getan. - Hermann Brockhaus, Sohn des Verlegers Friedrich Arnold Brockhaus, wurde nach seinem Studium der orientalischen Sprachen Professor in Jena und später in Leipzig. Seine Gattin Ottilie Wagner war die Schwester des Komponisten Richard Wagner. Der junge Friedrich Nietzsche (1844-1900) war ein Schüler und Freund von Hermann Brockhaus, in dessen Haus er auch Wagner kennenlernte. Hermanns Sohn Friedrich (der angehende Sextaner) wiederum, der später ein bedeutender Jurist werden sollte, verdankte sein Berufung zum Professor des Straf- und Kirchenrechtes an der Universität Basel im Jahre 1871 zu einem gut Teil dem Einfluss von Nietzsche, der bereits seit 1869 in Basel lehrte.

-

Original Autograph Ildiko Raimondi /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar