wilhelm sander, Signiert (10 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (7)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (3)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (10)

Einband

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (2)

- Signiert (10)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (9)

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Social Dancing in Peter the Great's Russia: Observations by Holstein Nobleman Friedrich Wilhelm von Bergholz, 1721 to 1725

Anbieter: Attic Books (ABAC, ILAB), London, ON, Kanada

Signiert

EUR 22,71

Währung umrechnenEUR 7,27 für den Versand von Kanada nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. Zustand: Fine. Terpsichore Tanzhistorische Studien Band 6. xi, 143 p. 24 cm. Paperback. Inscribed by author on first leaf.

-

Wilhelm Busch and Others. German Satirical Writings. Foreword by John Simon.

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. XXVI; 319 S.; 21 cm; kart. Gutes Ex. - Beilage v. Volkmar Sander: Widmung an Eberhard Lämmert; SIGNIERT. - Englisch. // INHALT : Foreword: John Simon vii Introduction: Dieter P. Lotze --- WILHELM BUSCH Max and Moritz Translated by Walter Arndt Adventures of a Bachelor Translated by Walter Arndt Clement Dove, The Poet Thwarted Translated by Walter Arndt Poems --- Translated by Walter Arndt, --- Dieter P. Lotze, and John Fitzell --- CHRISTIAN MORGENSTERN --- Poems --- Translated by Max Knight and Karl F. Ross KURT TUCHOLSKY --- Essay on Man Translated by Harry Zohn The Social Psychology of Holes Translated by Harry Zohn Angler, Compleat with Piety Translated by Harry Zohn Someday Somebody Should . . . Translated by Peter Wortsman --- vi o Contents --- The Creed of the Bourgeoisie Translated by Harry Zohn Herr Wendriner Gives a Dinner Party Translated by Harry Zohn Herr Wendriner in Paris Translated by Peter Wortsman Herr Wendriner Can't Fall Asleep Translated by Peter 'Wortsman Poems --- Translated by Karl F. Ross --- ERICH KÄSTNER Poems --- Translated by Walter Kaufmann, Dieter P. Lotze, --- John Simon, Karl F. Ross, E. L. Kanes, Patrick Bridgwater, and Richard and Mary Anne Exner --- Index of Titles or First Lines. ISBN 0826402852 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.

-

Original Autogramm Otto Sander (1941-2013) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Superschöne Schwarzweiss-Postkarte (Mara Eggert) von Otto Sander bildseitig mit silbernem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "24/12/84" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Otto Sander (* 30. Juni 1941 in Hannover; ? 12. September 2013 in Berlin) war ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Otto Sander wurde als erstes von vier Kindern des Flottilleningenieurs und Marineoffiziers Otto Albert Wilhelm Gustav Sander und seiner Frau, der Lehrerin Marianne Eleonore, geb. König, in Hannover geboren. Er wuchs zusammen mit seinen zwei jüngeren Brüdern Adolf (* 1943) und Christian (* 1945) in Peine, in Oberbruch bei Aachen und in Kassel auf. Sanders Vater hatte eine leitende Position in der alten Spinnfaser, dem späteren Enka-Betrieb im Kasseler Stadtteil Bettenhausen.[1] 1957 wurde Sanders Schwester Henriette geboren. Nach dem Abitur am altsprachlichen Friedrichsgymnasium in Kassel 1961 absolvierte er in den Jahren 1961/62 seinen Wehrdienst bei der Bundesmarine, welche er als Fähnrich zur See der Reserve verließ. Ausbildung und Arbeit am Theater Mit dem ursprünglichen Ziel, Regisseur zu werden, studierte Sander an der Ludwig-Maximilians-Universität München von 1962 bis 1967 Theaterwissenschaft, Germanistik, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie. 1964 wechselte er an die Otto-Falckenberg-Schule, um Schauspielunterricht zu nehmen. 1965 wurde er jedoch der Schule verwiesen und vollendete seine dortige Ausbildung mit einer externen Abschlussprüfung. Sein erstes Engagement erhielt Sander an den Kammerspielen in Düsseldorf, wo er 1965 debütierte. In den Jahren 1967/68 folgte ein Engagement am Theater der Stadt Heidelberg, ehe er 1968 von Claus Peymann an die Freie Volksbühne Berlin berufen wurde. Danach wurde er von Peter Stein an die 1970 gegründete Schaubühne am Halleschen Ufer geholt, wo er unter anderem mit Klaus Michael Grüber, Wilfried Minks und Luc Bondy zusammenarbeitete. Ab 1980 gastierte Sander in Berlin an unterschiedlichen Bühnen, so unter anderem 1981 am Schillertheater, 1985 an der Freien Volksbühne und 1989 an der Komödie am Kurfürstendamm. In den Jahren 2000 und 2001 spielte Otto Sander den Tod in Hugo von Hofmannsthals Jedermann bei den Salzburger Festspielen. 2003 gastierte im Rahmen der Wiener Festwochen am Burgtheater und war dort als König Theseus in Ödipus auf Kolonos von Sophokles (Übersetzung von Peter Handke) zu sehen, u. a. sn der Seite von Bruno Ganz. Danach war Sander zum Beispiel 2004 als Hauptmann von Köpenick am Schauspielhaus Bochum zu sehen. Neben seiner Arbeit als Schauspieler betätigte Sander sich zudem als Regisseur und stellte seine Inszenierungen, die teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Regisseuren wie Wolf Redl und Peter Fitz entstanden, unter anderem an der Schaubühne am Halleschen Ufer (1975, 1977, 1982 und 1983) und am Schauspielhaus Zürich (1984/85) vor. 2006 erkrankte Sander erstmals an Krebs.[2] Nachdem er dies überwunden hatte, kehrte Sander im Oktober 2007 auf die Theaterbühne zurück. Er spielte im Renaissance-Theater in Berlin Das letzte Band von Samuel Beckett und trat in Bochum in dem Stück Der Ignorant und der Wahnsinnige von Thomas Bernhard auf. Film und Fernsehen Grab Otto Sanders auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, Berlin Sander hatte 1964 in der Rolle eines Bauernsohns in Roland Klicks Kurzfilm Ludwig sein Filmdebüt. Danach folgten weitere Produktionen für Film und Fernsehen, so ist Sander unter anderem 1976 in Éric Rohmers Die Marquise von O. und 1979 in Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff zu sehen. Zu seinen bekanntesten Filmrollen gehören die des Engels Cassiel in Der Himmel über Berlin von Wim Wenders (wo er an der Seite seines früheren Schaubühnenkollegen Bruno Ganz spielte) sowie die des U-Boot-Kommandanten Kapitänleutnant Philipp Thomsen in Das Boot von Wolfgang Petersen. Dank seiner warmen, kräftigen Stimme, die ihm den Beinamen The Voice einbrachte, wurde Sander sehr häufig als Sprecher für Fernsehdokumentationen, Hörbücher und Hörspiele sowie als Synchronsprecher eingesetzt. So lieh er unter anderem Dustin Hoffman (Tod eines Handlungsreisenden) und Ian McKellen (Richard III.) seine Stimme, sprach den Kommentar in der Oscar-gekrönten Arthur-Cohn-Produktion Ein Tag im September und war der Erzähler in den Filmen Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders, Krabat sowie einigen Werner-Verfilmungen. Eindrucksvoll sind seine Lesungen der Essays von Michel de Montaigne. In dem Film Der Einstein des Sex (1999) von Rosa von Praunheim spielt er zusammen mit seiner Frau Monika Hansen und seinen Stiefkindern Meret Becker und Ben Becker. Privates Sander war seit 1971[3] mit der Schauspielerin Monika Hansen verheiratet und Stiefvater von Ben und Meret Becker. 2007 wurde Sanders Speiseröhrenkrebserkrankung bekannt. 2011[3] (bzw. im Herbst 2012) galt er zunächst als genesen[4], starb jedoch am 12. September 2013 im Alter von 72 Jahren in Berlin.[5] Am 28. September wurde er auf dem Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden (Grablage: Feld CK-3-22) beigesetzt.[6] Das Grab befindet sich neben dem des Regisseurs Frank Beyer.[7] Seine Stimme ist weiterhin jeden Abend als Begrüßungsansage in der Bar jeder Vernunft in Berlin zu hören. /// Standort Wimregal GAD-10.145 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Wolfgang Joop /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 25,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Joop bildseitig mit silbernem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "To Gina" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Wolfgang Joop (* 18. November 1944 in Potsdam) ist ein deutscher Modedesigner; er betätigt sich zuletzt auch als Schauspieler. Er ist Gründer der Mode- und Kosmetikfirmen JOOP! und Wunderkind und gilt zusammen mit Karl Lagerfeld und Jil Sander als erfolgreichster Deutscher in dieser Branche. Joop wurde als Sohn von Gerhard (1914-2007) und Charlotte (1916-2010) Joop in Potsdam geboren. Er wuchs auf dem Bauernhof der Großeltern, Gut Bornstedt, am Park von Sanssouci auf, bis die Familie 1954 nach Braunschweig übersiedelte, wo sein Vater als Chefredakteur des Kulturmagazins Westermanns Monatshefte arbeitete. Zu DDR-Zeiten bewohnte die Schwester von Joops Mutter, Ulla Ebert (? 2002) das Grundstück und wurde bei der Erhaltung des Anwesens von der Familie aus dem Westen finanziell unterstützt. Nach der Wiedervereinigung zogen Joops Eltern nach Bornstedt zurück.[2] Seit 1994 teilt sich Wolfgang Joop mit seinen Töchtern Jette und Florentine die Besitzrechte.[3] Das Familiengut ist seit 2018 wieder Hauptwohnort des Designers.[4] 1970 heiratete Joop die damalige Kostümbildstudentin Karin Benatzky, von der er 1985 geschieden wurde.[5] Er hat zwei Töchter - Jette Joop, die als Mode- und Schmuckdesignerin tätig ist, und Florentine Joop, Schriftstellerin und Malerin. Seit der Trennung von seiner Frau lebt er in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und ging 2013 eine Verpartnerung mit Edwin Lemberg ein, was erst 2017 bekannt wurde. Joop ist fünffacher Großvater.[6] Er bezeichnet sich selbst als Kosmopoliten. Er besaß zwei Villen in seiner Heimatstadt Potsdam (Villa Wunderkind und Villa Rumpf), erstere wurde 2017 an die Hasso-Plattner-Stiftung verkauft, der er sich sehr verbunden fühlt. Nach langjährigem Aufenthalt in Hamburg lebt er derzeit in Potsdam-Bornstedt.[7] Die frühen Jahre Aus einer Joop-Pelzkollektion, 1979 Nach seinem Abitur am Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig begann Joop 1966 - nur auf Drängen seines Vaters - ein Studium der Kunstpädagogik in Braunschweig, das er nicht zu Ende führte. Er arbeitete nach dem Studienabbruch als Restaurator und betätigte sich als Maler. Außerdem fälschte er Bilder Alter Meister.[8][9] Joops Karriere begann 1970, als er zusammen mit seiner Frau Karin an einem Modewettbewerb der deutschen Zeitschrift Constanze teilnahm und die ersten drei Preise gewann. Aufgrund dieses Erfolges wurde er Moderedakteur beim Frauenmagazin Neue Mode. Diesen Job beendete er 1971; er zog es vor, fortan unabhängig zu arbeiten, unter anderem als freiberuflicher Journalist und Designer. Joop! JOOP!-Schriftzug ? Hauptartikel: Joop (Unternehmen) Im Frühjahr 1982 stellte Joop seine erste Prêt-à-porter-Damenkollektion vor, gefolgt von der ersten Herrenkollektion 1985. Zwei Jahre später, mit der Vorstellung seiner ersten Parfümkollektion, machte er seinen Namen endgültig zum Markenzeichen, indem er der Versalschrift zur Symbolisierung von Energie noch ein Ausrufezeichen anfügte. Ab sofort konnte man unter diesem Namen unter anderem Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Brillen, Parfüm, Heimtextilien und Haushaltswaren erwerben. ?JOOP!? war nicht länger ein Designer-Label, sondern eine Lifestyle-Marke, die Lizenzen vergab, aber keine eigene Produktion mehr betrieb. Wolfgang Joop, 1992 1983 wurde Joop mit dem Fil d'or geehrt.[10][11] 1984 folgte die Auszeichnung mit dem ?Goldenen Spinnrad? der Stadt Krefeld und der Europäischen Seiden-Kommission. 1985 übernahm Joop eine Rolle als Gastdozent im Fachbereich Design an der Berliner Hochschule der Künste. Die Hochschule ernannte ihn 1987 zum Honorarprofessor. Er leitete später das Seminar ?Pelzmode mit Accessoires? 2009 folgte die Auszeichnung mit dem Bambi, 2011 wurde er mit dem GQ Men of the Year Award ausgezeichnet.[12] Nach der Wiedervereinigung begann Joop als erster westdeutscher Designer mit der Meißener-Porzellan-Manufaktur zusammenzuarbeiten, indem er für sie ein Service entwarf.[13] 1998 verkaufte Joop nach Unstimmigkeiten für rund 150 Millionen D-Mark 95 Prozent seiner Firmenanteile an den Hamburger Wünsche-Konzern, blieb aber zunächst weiterhin Chefdesigner der Marke JOOP! Der Verkauf der restlichen 5 Prozent und Joops endgültiger Ausstieg aus dem Unternehmen erfolgten 2001.[14] Wunderkind ? Hauptartikel: Wunderkind (Unternehmen) 2003 gründete Joop zusammen mit seinem Partner Edwin Lemberg die Wunderkind GmbH & Co. KG[15] mit Sitz in Potsdam. Die erste internationale Wunderkind-Modenschau fand im September 2004 auf der New York Fashion Week statt; Joop präsentierte danach in drei aufeinanderfolgenden Fashion Weeks die Mode der Marke.[16] Auf der Pariser Modewoche gab es 2006 den ersten Auftritt[17], im Oktober 2012 wurde dort eine komplette Kollektion präsentiert.[18] Anfang 2016 siedelte das Unternehmen nach Berlin um, neuer Standort waren Räumlichkeiten im ehemaligen Hotel Bogota.[19] Im Herbst 2017 trennte sich Wolfgang Joop von der Marke. Seine letzte Kollektion präsentierte er im März 2017 während der Mailänder Modewoche.[20] Weitere Aktivitäten Wolfgang Joop beschäftigt sich neben Mode und Design mit der Illustration. In dem Bildband Stillstand des Flüchtigen (2002) sind Porträts und Modeillustrationen von 1970 bis 2000 abgebildet. Über 100 Musterteile aus verschiedenen Joop-Kollektionen sind im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ausgestellt. Seit 2009 verkauft er Editionen seiner Modezeichnungen in der Editionsgalerie LUMAS. Darüber hinaus profilierte sich Joop auch als Bildhauer, eines seiner Werke hat er für die Grabstätten seiner Eltern auf dem Bornstedter Friedhof entworfen. Auch Ölgemälde gehören zu seinem ?uvre. Seine Kunstwerke wurden unter anderem in der Kunsthalle Rostock (2009)[21], in Seoul (2010)[22] sowie während der Kunstbiennale in Venedig (2011)[23] und im Museum der Künste in Leipzig ausgestellt. Weiterhin samme.

-

CD.- Otto Sander und Götz Alsmann lesen Max und Moritz und andere Lieblingswerke von Wilhelm Busch - signiert von Otto Sander und Götz Alsmann - signiert

Verlag: tacheles Roof Music, bochum, 2006

ISBN 10: 3894873817 ISBN 13: 9783894873813

Anbieter: Antiquariat Luna, Lüneburg, Deutschland

Signiert

EUR 30,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. CD - auf Booklet signiert von dem deutschen Schauspieler Otto Sander (1941-2013) und dem deutschen Musiker und Moderator Götz Alsmann (*1957) . Otto Sander, der auf allen großen deutschen Theaterbühnen gespielt hat, ist dem Publikum besser bekannt durch seine Filmrollen z. B. in Die Blechtrommel, Der Himmel über Berlin, Das Boot, Sass, Comedian Harmonist.Götz Alsmann moderierte Sie Sendung "Zimmer frei", leichte Gebrauchsspuren,Schuber etwas berieben. signed by Otto Sander und Götz Alsmann. Vom Schauspieler signiert. Hörbuch.

-

Original Autogramm Christiane Nüsslein-Volhard /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 30,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Befriedigend. Albumblatt von Christiane Nüsslein-Volhard mit blauem Kuli signiert /// Christiane Nüsslein-Volhard (* 20. Oktober 1942 in Heyrothsberge bei Magdeburg) ist eine deutsche Biologin und Biochemikerin. Sie beschäftigt sich mit Genforschung und Entwicklungsbiologie und war von 1985 bis 2014 Direktorin der Abteilung Genetik des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Sie leitet seither am selben MPI weiterhin eine große Emeritus-Forschungsgruppe mit dem Titel Color pattern formation. Sie erhielt 1995 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für ihre Forschungen über die genetische Kontrolle der frühen Embryonalentwicklung. In Fachveröffentlichungen wird ihr Name teilweise mit CNV abgekürzt. Christiane Nüsslein-Volhard wurde am 20. Oktober 1942 in Heyrothsberge bei Magdeburg als zweites von fünf Kindern geboren. Ihr Vater Rolf Volhard war Architekt, ihre Mutter Brigitte Haas Kindergärtnerin. Ihre Jugend verbrachte sie im Haus ihres Großvaters, des Herz- und Nierenspezialisten Franz Volhard, nahe Frankfurt am Main, wo ihre Familie nach dem Krieg Zuflucht gesucht hatte. Sie interessierte sich schon früh für Pflanzen und Tiere und wusste schon im Alter von 12 Jahren, dass sie Biologin werden wollte. Beeinflusst von Konrad Lorenz und anderen Verhaltensforschern hielt sie zur Abiturfeier ein Referat über die Sprache bei Tieren. Nach dem Abitur an der Schillerschule in Frankfurt begann sie 1962, Biologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main zu studieren. 1964 wechselte sie zum Biochemiestudium an die Eberhard Karls Universität Tübingen. Christiane Nüsslein-Volhard war von 1967 bis 1977 mit dem Physiker Volker Nüsslein verheiratet. Die kinderlose Ehe wurde 1977 geschieden. Ihr Diplom in Biochemie erlangte sie in Tübingen 1968, und war von 1969 an wissenschaftliche Mitarbeiterin am damaligen Tübinger Max-Planck-Institut für Virusforschung. Die Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften erfolgte an der Universität Tübingen (1973) im Fach Genetik. Darauf folgte ein Postdoc mit einem Forschungsstipendium 1975/1976 am Laboratorium von Professor Walter Jakob Gehring im Biozentrum Basel, wo sie ihre Forschung zur biologischen Gestaltbildung[2] begann. 1977 war sie als Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) am Laboratorium des Insektenembryologen Professor Klaus Sander an der Universität Freiburg im Breisgau. Von 1978 bis 1980 fungierte sie als Forschungsgruppenleiterin am neu aufgebauten Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium (EMBL) in Heidelberg. Dort arbeitete sie mit Eric F. Wieschaus zusammen, mit dem sie später den Nobelpreis erhielt. Danach war sie Nachwuchsgruppenleiterin am Friedrich-Miescher-Laboratorium der Max-Planck-Gesellschaft in Tübingen (1981?1984) und seit 1985 schließlich Direktorin und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Ein Jahr später, 1986, erhielt sie den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die höchste Auszeichnung in der deutschen Forschung. Es folgten Gast-Lehraufträge an der Harvard Medical School der Harvard University (1988, 1991), der Yale University (1989), der Rockefeller University in New York (1991) und der Indiana University (1994). An der Tübinger Universität hat sie seit 1991 eine Honorarprofessur inne. Sie erhielt 1995 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zusammen mit Eric F. Wieschaus und Edward B. Lewis für ihre Forschungen über die genetische Steuerung der Embryonalentwicklung. Christiane Nüsslein-Volhard und Eric Wieschaus identifizierten und systematisierten Gene, welche im Ei der Taufliege (Drosophila melanogaster) die Anlage des Körperplans und der Segmente steuern. Sie entwickelte die Gradiententheorie, die darstellt, wie durch Stoffgradienten in der Eizelle und dem Embryo die Genexpression gesteuert wird, und zeigte Parallelen in der Embryonalentwicklung zwischen Insekten und Wirbeltieren auf. Nach den Insekten wurde später der Zebrabärbling (Danio rerio) als erstes Wirbeltier zum bevorzugten Gegenstand der entwicklungsbiologischen Arbeiten von Christiane Nüsslein-Volhard. 1998 gründete Christiane Nüsslein-Volhard zusammen mit dem langjährigen Manager der Bayer AG, Peter Stadler, und dem Kölner Genetiker Klaus Rajewsky das Biotechnologie-Unternehmen Artemis Pharmaceuticals GmbH. Es war spezialisiert auf die Entwicklung von gentechnisch hergestellten Medikamenten und strebte mittelfristig den Börsengang an. Durch die zwischenzeitliche Fusion mit Exelixis im Jahr 2001 und später mit Taconic Farms im Jahr 2008 wurde Artemis Teil von Taconic Farms, Inc. Christiane Nüsslein-Volhard war von 2001 bis 2007 Mitglied im Nationalen Ethikrat. Seit 2013 ist sie Kanzlerin des Ordens Pour le mérite der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahre 2004 gründete sie die Christiane Nüsslein-Volhard Stiftung, die begabten jungen Wissenschaftlerinnen durch finanzielle Zuschüsse die Kinderbetreuung erleichtern soll. Sie lebt im Tübinger Stadtteil Bebenhausen. Die Forschungen von Christiane Nüsslein-Volhard befassen sich mit der Bildung von Formen und Gestalten bei der Entwicklung von Tieren. An der Taufliege Drosophila hat sie zahlreiche Gene entdeckt und beschrieben, die die Entwicklung steuern und entscheidende Funktionen bei der Gestaltbildung im Embryo haben. In molekularen Studien wurden die Funktionen einiger dieser Gene im Organismus aufgeklärt. Dabei wurden neue gestaltbildende Mechanismen nachgewiesen, wie Gradienten, bei denen bestimmte Faktoren, Morphogene, die Position im Ei bestimmen. Vergleiche zwischen verschiedenen Organismen einschließlich des Menschen haben einen hohen Grad der Verwandtschaft ihrer Gene ergeben. Das unterstreicht die Bedeutung der Grundlagenforschung an Modellorganismen wie Drosophila für das Verständnis von Aspekten der menschlichen Biologie und Medizin. Seit etwa 15 Jahren arbeitet die Gruppe von Christiane Nüsslein-Volhard auch am Zebrabärbling (Danio rerio), der ein hervorragendes neues Mo.

-

Gestalten an der Zeitenwende. Burckhardt, Nietzsche, Kafka.

Verlag: Berlin, Vortrupp-Verlag,, 1936

Sprache: Deutsch

Anbieter: Göppinger Antiquariat, Göppingen, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 75,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb77 S. Einband berieben und angeschmutzt. Bibliotheksexemplar mit den üblichen Stempelungen. Zwischen S. 46 und 47 Block gebrochen und Seiten über Steine gerieben und angeschmutzt, ebenso auf den dahinter liegenden Seiten. Gutes Leseexemplar. Handschriftliche Widmung des Verfassers vom 2. 11. 1935 an seine Tante Grete. "Hans-Joachim Schoeps (* 30. Januar 1909 in Berlin; 8. Juli 1980 in Erlangen) war ein nationalkonservativer deutsch-jüdischer Religionshistoriker und Religionsphilosoph. Er war ordentlicher Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Religions- und Geistesgeschichte der Universität Erlangen. Der Vater von Hans-Joachim Schoeps, Julius Schoeps, hatte sich als praktischer Arzt in Berlin niedergelassen. Seine Mutter Käthe, geb. Frank (18861944), stammte aus Brandenburg. Aus der Ehe, die der bekennende Bisexuelle Hans-Joachim Schoeps mit Dorothee Busch (19151996) einging, entstammen zwei Kinder: Julius H. Schoeps und Manfred Schoeps. Hans-Joachim Schoeps hatte einen jüngeren Bruder. Beide wurden in dezidiert preußischem Geist erzogen, einer Grundhaltung, die er im Laufe seines Lebens vertiefte und verteidigte. Schoeps studierte Religionsphilosophie, Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft an den Universitäten in Berlin, Marburg, Heidelberg und Leipzig. Während seiner Studienzeit schloss er sich der deutschen bündischen Jugendbewegung an, wo er unter anderen Hans Blüher und Friedrich Kreppel kennenlernte. 1932 wurde er an der Universität Leipzig unter Joachim Wach mit seiner Arbeit Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie in der Neuzeit zum Dr. phil. promoviert. Schoeps fühlte sich ab den 1920er Jahren den Vorstellungen und Zielen der Konservativen Revolution und insbesondere des Preußischen Sozialismus verbunden. Im Februar 1933 gründete Schoeps den Verein Der deutsche Vortrupp. Gefolgschaft deutscher Juden", der dem Nationalsozialismus positiv gegenüberstand und national gesinnte Juden in den Nationalsozialismus integrieren wollte, und führte ihn bis 1935. Schoeps schrieb in der Zeitschrift Der Vortrupp: Der Nationalsozialismus rettet Deutschland vor dem Untergang; Deutschland erlebt heute seine völkische Erneuerung." Er forderte eine Beschleunigung der unbedingt notwendigen Trennung von deutschen und undeutschen Juden sowie Erfassung aller deutschbewußten Juden unter einheitlicher autoritärer Führung bei möglichster Umgehung der alten Organisationen." 1933 legte er zusätzlich das Staatsexamen für das Lehramt in Deutsch, Geschichte und Philosophie ab, wurde jedoch als Jude nicht zum Referendardienst zugelassen. Seine beharrlichen Versuche, im nationalsozialistischen Deutschland eine Existenz aufzubauen, misslangen. Er war als Privatlehrer und Verleger (Vortrupp-Verlag, Berlin) tätig und hielt Vorträge u. a. beim Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Die Exilzeitung Pariser Tageblatt vom 29. Juni 1936 bezeichnete Schoeps als hitlertreu". Aufgrund seiner Kontakte zu Ernst Niekisch und Otto Strasser wurde er von der Gestapo zunehmend unter Druck gesetzt. Mit Hilfe von Werner Otto von Hentig vom Auswärtigen Amt konnte er im Dezember 1938 nach Schweden emigrieren. Seine Eltern blieben in Deutschland zurück. Sein Vater starb im Ghetto Theresienstadt, seine Mutter wurde in Auschwitz-Birkenau ermordet. Im schwedischen Exil war der nach wie vor antidemokratisch" und deutsch-national" eingestellte Schoeps als Wissenschaftler weitgehend isoliert. So kehrte er im Herbst 1946 nach Deutschland zurück. Im Februar 1947 gelang es ihm auf Basis bisheriger Publikationen und unveröffentlichter Manuskripte, sich an der Universität Marburg zu habilitieren. Seitdem lehrte er an der Universität Erlangen, zuerst als Privatdozent, dann als außerordentlicher Professor am ad personam eingerichteten Lehrstuhl für Religions- und Geistesgeschichte", nachdem er dieses planmäßige Extraordinariat gerichtlich eingeklagt hatte. Ab 1950 war er ordentlicher Professor und Vorstand des Seminars für Religions- und Geistesgeschichte der Universität Erlangen. Zu seinen Schülern zählten u. a. Hellmut Diwald, Robert Hepp, Werner Maser, Günther Deschner, Sven Thomas Frank und Hans-Dietrich Sander. 1954 konnte Schoeps das Gerlach-Archiv für die Universität Erlangen akquirieren und entfaltete in den folgenden Jahrzehnten eine rege Forschungs- und Publikationstätigkeit um die Bestände des Archivs. 1948 gründete Schoeps die Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte (ZRGG), 1958 die Gesellschaft für Religions- und Geistesgeschichte (GGG), deren Vorsitzender er war. Schoeps verfasste zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zur Religionsgeschichte und Religionsphilosophie des Judentums. Schoeps war Monarchist aus Überzeugung und Ehrenmitglied des Vereins Tradition und Leben. Er forderte 1951 die Wiederherstellung Preußens und wollte mit Bundestagsmitgliedern den Volksbund für die Monarchie gründen, was jedoch durch die Veröffentlichung eines Berichtes des Nachrichtenmagazins Der Spiegel scheiterte. Noch Anfang der 1960er schrieb Schoeps, dass manches von dem was Oswald Spengler in dem erregenden Schlusswort seiner Schrift Preußentum und Sozialismus gesagt hat weiter gültig ist". Beim Kongress des Kösener Senioren-Convents-Verbands 1965 in Würzburg hielt Schoeps den Festvortrag Otto von Bismarck, der Gründer des Deutschen Reiches. Er war Beiratsmitglied der Deutschland-Stiftung. 1969 war er Mitgründer der Konservativen Sammlung und Autor in der Zeitschrift Konservativ Heute. Ab Anfang der 1970er Jahre war Schoeps auch im sogenannten Zollernkreis aktiv. Dieser veröffentlichte beispielsweise posthum 1987 Schoeps' Festschrift Louis Ferdinand, Prinz von Preußen: Erbe und Auftrag: Festschrift zum 80. Geburtstag. Schoeps war außerdem im Beirat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er war Doktorvater von Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen, dessen Promotion nach Aufdeckung umfangreicher Plagiate 1971 zurückgenommen wurde. Schoeps' Lehrstuhl für Religions- und Geistesgeschichte, der als Akt der Wiedergutma.

-

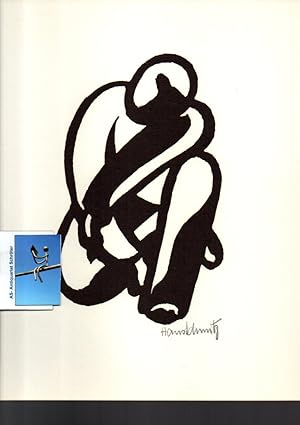

Original-Holzschnitt. Motiv: Sitzende. Unterhalb der Graphik signiert.

Verlag: Basel, Edition Panderma Carl Laszlo 1977 (erstmals 1924)., 1977

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Schröter -Uta-Janine Störmer, Unna, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

Signiert

EUR 350,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorbca 28 x28 cm. Format der Graphik: Eine seltene Edition aus dem Sammelportfolio La Lune en Rodage, welches in drei Ausgaben in den Jahren 1960, 1965 und 1977 von Carl Laszlo herausgegeben wurde. Dieser unnummerierte Druck von 230 Exemplaren (+ 65 HC waren unnummeriert) gehört zum dritten Band von La Lune en Rodage. Information aus Wikipedia: Die Kölner Progressive (auch Gruppe progressiver Künstler") war eine Künstlergruppe um die Maler Franz Wilhelm Seiwert, Heinrich Hoerle und den Fotografen August Sander, die Anfang der 1920er Jahre gegründet wurde. Gemeinsames Konzept war es, die Menschen und Sozialstrukturen ihrer Zeit im Bild zu dokumentieren. Zum engeren Umfeld gehörten weiterhin der Maler Gottfried Brockmann, der Grafiker Gerd Arntz, die Bildhauer Otto Freundlich und Hans Schmitz, die Schriftsteller Ludwig Mathar, Dettmar Heinrich Sarnetzki und Otto Brües sowie die Architekten Hans Heinz Lüttgen und Wilhelm Riphahn. Sie hielten sich von 1919 bis 1921 im Junkerhaus in Simonskall im Rahmen des Experimentes Kalltalgemeinschaft auf. Später stieß der Bilder- und Glasmaler Ludwig Egidius Ronig hinzu, der 1932 mit Seiwert, Hoerle, Räderscheidt und Davringhausen die ein Jahr später wiederaufgelöste avantgardistische Gruppe 32 gründete. Original signed graphics by Schmitz. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1000.

-

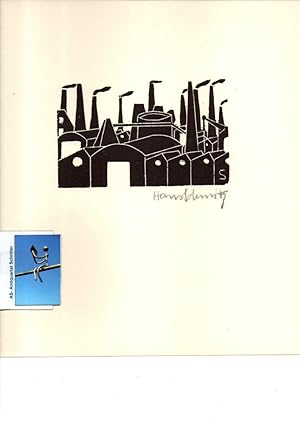

Original-Holzschnitt. Motiv: Industrie. Unterhalb der Graphik signiert.

Verlag: Basel, Edition Panderma Carl Laszlo 1966 (erstmals 1923)., 1966

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Schröter -Uta-Janine Störmer, Unna, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

Signiert

EUR 300,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den Warenkorbca 28 x28 cm. Format der Graphik: Eine seltene Edition aus dem Sammelportfolio La Lune en Rodage, welches in drei Ausgaben in den Jahren 1960, 1965 und 1977 von Carl Laszlo herausgegeben wurde. Dieser unnummerierte Druck von 230 Exemplaren (65 Hors Commerce Editionen waren unnummeriert) gehört zum dritten Band von La Lune en Rodage. Information aus Wikipedia: Die Kölner Progressive (auch Gruppe progressiver Künstler") war eine Künstlergruppe um die Maler Franz Wilhelm Seiwert, Heinrich Hoerle und den Fotografen August Sander, die Anfang der 1920er Jahre gegründet wurde. Gemeinsames Konzept war es, die Menschen und Sozialstrukturen ihrer Zeit im Bild zu dokumentieren. Zum engeren Umfeld gehörten weiterhin der Maler Gottfried Brockmann, der Grafiker Gerd Arntz, die Bildhauer Otto Freundlich und Hans Schmitz, die Schriftsteller Ludwig Mathar, Dettmar Heinrich Sarnetzki und Otto Brües sowie die Architekten Hans Heinz Lüttgen und Wilhelm Riphahn. Sie hielten sich von 1919 bis 1921 im Junkerhaus in Simonskall im Rahmen des Experimentes Kalltalgemeinschaft auf. Später stieß der Bilder- und Glasmaler Ludwig Egidius Ronig hinzu, der 1932 mit Seiwert, Hoerle, Räderscheidt und Davringhausen die ein Jahr später wiederaufgelöste avantgardistische Gruppe 32 gründete. Original signed graphics by Schmitz. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1000.

-

Material zu einem Weissbuch der deutschen Opposition gegen die Hitlerdiktatur. Erste Zusammenstellung ermordeter, hingerichteter oder zu Freiheitsstrafen verurteilter deutscher Gegner des Nationalsozialismus. Hrsg. in London vom Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

Verlag: London 1946, 1946

Sprache: Deutsch

Erstausgabe Signiert

EUR 165,00

Währung umrechnenEUR 46,30 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb188 S. OKart. Exilarchiv 4002.- Dieses das Ehrenexemplar Nr. 3 für Erich Ollenhauer, Hannover", signiert vom Vorstandsmitglied der Exil-SPD Willi (Wilhelm) Sander.- Durchgängig Bleistiftmarkierungen, im Unterschnitt etwas wasserwellig, Rücken mit kleiner Läsur.- Nachwievor erschütterndes Dokument einer fast vergessenen Zeit.