Fotografien, hauser georg (22 Ergebnisse)

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (6.447)

- Magazine & Zeitschriften (187)

- Comics (9)

- Noten (6)

- Kunst, Grafik & Poster (282)

- Fotografien

- Karten (8)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (699)

Zustand

Einband

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe

- Signiert

- Schutzumschlag (5)

- Angebotsfoto (20)

Gratisversand

- Versand nach USA gratis

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Fotografie Georg Hauser, Mainz, Bingerstrasse 1, Soldat des Musik-Korps mit Scheitel, Schwalbennest

Anbieter: Bartko-Reher, Berlin, Deutschland

Fotografie

Zustand: Gebrauchsspuren. ***Fotografie Georg Hauser, Mainz, Bingerstrasse 1, Soldat des Musik-Korps mit Scheitel, Schwalbennest*** guter Zustand, Größe ca. 6,5 x 10,5cm | Preis: 10.00 EUR | Keine MwSt.-Ausweisung, differenzbesteuert gem.§25a UStG | Versandkosten: Kostenloser Versand | Fotografie > Portraitfotografen > Portraitfotografen Deutschland > 55. > 550. - 551. Mainz.

-

Kollektion von 11 Landschafts-Photographien eines unbekannten Photographen. Abzüge auf mattes Photopapier in Postkarten-Größe. Leicht anmontiert auf Büttenkarton (DIN A 3).

Verlag: ()., 1941

Anbieter: WILFRIED MELCHIOR · ANTIQUARIAT & VERLAG, Spreewaldheide, Deutschland

Fotografie

* Arbeiten aus dem Juni 1941, wohl von einem kunstschaffenden Kurgast. Meist rückseitig in Bleistift bezeichnet: Germanswald, Weg Waldeck-Mönchweiler, Höhenweg zwischen Kirnachtal und Brigachtal, Weg Germanswald-Waldeck, Straße Waldeck-Mönchweiler, Haus vom Zug aus aufgenommen [zwischen] Villingen St. Georgen, Waldstück zwischen Kirnachtal und Brigachtal, Germanswald Weg zum Holzhaus, sowie ohne Bezeichnungen Villingen Häuserzeilen in Altstadt (2), desweiteren noch 2 Aufnahmen offener Wiesenlandschaft der Umgebung.

-

Pluriversum Pluriverse

Verlag: Spectormag Gbr Sep 2017, 2017

ISBN 10: 3959051719ISBN 13: 9783959051712

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

Fotografie

Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Anlässlich des 85. Geburtstags von Alexander Kluge richtet das Museum Folkwang dem Filmemacher, Autor und Künstler eine umfassende Werkschau aus. Die Ausstellung führt in sein künstlerisches 'Pluriversum' ein und zielt auf die Veranschaulichung von Kluges zentralen Methoden, Themen und Denkwegen. Im Zentrum stehen dabei seine filmischen Collagen. Die ausstellungsbegleitende Publikation greift die Themen der Ausstellung auf und stellt das für Kluge zentrale Arbeitsprinzip der Kollaboration ins Zentrum, das 'Zusammen denken' mit Wissenschaftlern und Künstlern wie beispielsweise Thomas Demand, Georg Baselitz oder Ben Lerner. Wie die Ausstellung entsteht auch die Publikation in enger Zusammenarbeit mit Alexander Kluge. 'Alexander Kluge-Pluriversum', Museum Folkwang, Essen (15. September 2017 bis 7. Januar 2018 und im 21er Haus in Wien von Februar bis April 2018).

-

Pluriverse

Verlag: Spector Books OHG Jan 2018, 2018

ISBN 10: 3959051867ISBN 13: 9783959051866

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

Fotografie

Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - Anlässlich des 85. Geburtstags von Alexander Kluge richtet das Museum Folkwang dem Filmemacher, Autor und Künstler eine umfassende Werkschau aus. Die Ausstellung führt in sein künstlerisches Pluriversum ein und zielt auf die Veranschaulichung von Kluges zentralen Methoden, Themen und Denkwegen. Im Zentrum stehen dabei seine filmischen Collagen. Die ausstellungsbegleitende Publikation greift die Themen der Ausstellung auf und stellt das für Kluge zentrale Arbeitsprinzip der Kollaboration ins Zentrum, das Zusammen denken mit Wissenschaftlern und Künstlern wie beispielsweise Thomas Demand, Georg Baselitz oder Ben Lerner. Wie die Ausstellung entsteht auch die Publikation in enger Zusammenarbeit mit Alexander Kluge. Alexander KlugePluriversum, Museum Folkwang, Essen (15. September 2017 bis 7. Januar 2018 und im 21er Haus in Wien von Februar bis April 2018).

-

Das Star Wars Archiv. 1977-1983. 40th Ed.

Verlag: Taschen Gmbh Okt 2020, 2020

ISBN 10: 3836581140ISBN 13: 9783836581141

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

Fotografie

Buch. Zustand: Neu. Neuware - Seit im Jahr 1977 zum ersten Mal der magische Einleitungssatz 'Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie.' über die Kinoleinwand flimmerte, sind Generationen von Film- und Scifi-Fans Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia Organa, R2-D2 und C-3PO und natürlich dem beliebtesten Schurken und schlimmsten Vater des Universums, Darth Vader, auf ihren abenteuerlichen Reisen durch die endlosen Weiten des Alls gefolgt, haben - je nach der individuellen sittlich-moralischen Grunddisposition - aufseiten der Rebellen oder der Sturmtruppen gekämpft, den Millenium Falken geschrottet, mit Meister Yoda die Syntax verunstaltet und das Lichtschwert tanzen lassen.Mit seiner Sternensaga hat Georg Lucas eine Welt von mythischer Strahlkraft und das Filmfranchise der Kinogeschichte schlechthin erschaffen. Dass er sich bei der Konzeption von Star Wars durch das Buch 'Der Heros in tausend Gestalten' des von ihm verehrten amerikanischen Literaturwissenschaftlers und Mythenforschers Joseph Campbell (1904-1987) und der darin beschriebenen archetypischen Grundstruktur der Heldenreise leiten ließ, ist mittlerweile feuilletonistisches Allgemeingut. Dass diese Rezeptur, angereichert mit Westernmotiven, Slapstickelementen, Popcorndialogen und etwas fernöstlicher Spiritualität und in Szene gesetzt mit einem bis dahin unbekannten Aufwand an Tricktechnik und Spezialeffekten, tatsächlich funktionierte und er ein Epos von bleibender Faszination erfunden hatte, kam selbst für Lucas damals überraschend.Dieser Band, entstanden in enger Kooperation mit George Lucas und Lucasfilm, deckt die Entstehungsgeschichte der Originaltrilogie ab - Krieg der Sterne (A New Hope), Das Imperium schlägt zurück (The Empire Strikes Back) und Die Rückkehr der Jedi-Ritter (Return of the Jedi). Er ist vollgepackt mit selten gezeigten Dokumenten, mit Drehbuchseiten, Produktionsunterlagen, Konzeptentwürfen, Storyboards und natürlich einer Fülle an Fotos aus den Filmen und von den Dreharbeiten. Möge die Macht mit euch sein!.

-

Kundmanngasse 19 : Rekonstruktion einer hausgewordenen Philosophie

Verlag: Distanz Verlag Aug 2019, 2019

ISBN 10: 3954762943ISBN 13: 9783954762941

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

Fotografie

Buch. Zustand: Neu. Neuware - Wittgensteins Denkraum als Wunderkammer inszeniert .Zunächst wirken Georg Brückmanns (geb. 1977 in Frankfurt am Main; lebt und arbeitet in Leipzig) Fotografien in der Serie Kundmanngasse 19 wie verzerrte Theaterbühnenbilder oder kitschige Interieurs eines Biedermeier-Puppenhaus-Bastelsatzes. Tatsächlich bezieht er sich aber auf das Haus Wittgenstein in der Kundmann gasse 19 in Wien und damit auf den Philosophen Ludwig Wittgen stein. Brückmanns fiktive Räume, die er als Modell baut und im letzten Arbeitsschritt abfotografiert, erinnern an die Kulissen der Stop-Motion-Filme eines Michel Gondry, sind aber keine narrativen Fantasiewelten sondern komplexe Auseinandersetzungen mit den Methodiken des Mediums Fotografie. Kann man das Haus Wittgenstein als in Stein umgesetzte Philosophie verstehen Inwiefern spiegeln sich seine Theorien in der Architektur Und wie verhält sich der Luxusbau der Kundmanngasse 19 zum Anspruch der Philosophie auf Lebenstauglichkeit In der gleichnami gen Publikation zeigt Brückmann seine spielerische Version des Hauses und damit seine Lesarten des Denk- und Lebensraumes Ludwig Wittgensteins, angereichert mit fiktiven Gesprächen zwischen Georg Brückmann und Ludwig Wittgenstein. Die Texte schrieben Daniel Creutz, Christina Natlacen und Heidi Stecker.

-

Der Klang der Bilder : Die Geschichte der modernen Dia-Audiovision

Verlag: Fotoforum-Verlag, 2022

ISBN 10: 3945565146ISBN 13: 9783945565148

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

Fotografie

Buch. Zustand: Neu. Neuware - Die moderne Dia-Audiovision erlebte von den 1970er- bis zu den 1990er-Jahren ihre Blütezeit. Es war die Zeit, in der auf Messen und Kongressen, in Firmen und Museen, aber auch im Fernsehen und Theater aufwendige Diaschauen einen neuen visuellen Stil etablierten. Der AV-Produzent Mathias Michel hat diese Entwicklung künstlerisch und handwerklich stark geprägt. In seinem Buch erzählt er die Geschichte eines Mediums, das über Jahrzehnte die visuelle Kommunikation bestimmte. Das Buch erzählt zugleich auch die Geschichte seines Lebens, in dem Mathias Michel seine vielfältigen Begabungen und Interessen zu einem großen Ganzen vereinen konnte: zu einem Klang der Bilder. Als Mathias Michel, Jahrgang 1948, Mitte der 1960er-Jahre als jugendlicher Amateur beginnt, vertonte Diaschauen herzustellen, da gibt es die Berufsbezeichnung AV-Produzent noch nicht. Was soll das sein Das Fernsehen erobert gerade die Wohnzimmer im Wirtschaftswunder-Nachkriegsdeutschland und Fotografien sind in der Regel schwarz-weiß - oft aus Kostengründen, aber auch, weil Profifotografen in ihr bis dahin 'die wahre Fotografie' sehen. Den Geruch von Entwickler und Fixierbad verinnerlicht Mathias Michel bereits als Kind in der Dunkelkammer der Mutter. Sie ist ausgebildete Fotografin. Fasziniert übernimmt er ihre Leidenschaft für die Fotografie. Ebenso werden Musik und Literatur im Haus der Familie Michel geliebt und gelebt. Der Vater, er ist Architekt, prägt das besondere Empfinden des Sohnes für Räume. All dies wird in Mathias Michels Leben noch eine große Rolle spielen. Und mehr noch: Er wird diese Inspirationen miteinander verweben, gleichsam einem 'fließenden Bild', in dem eins ins andere übergeht und alles sich verbindet. Die Entscheidung, AV-Produzent zu werden, bedeutet gleichsam, dass er nun mehrere Berufe in Personalunion auszufüllen hat: Fotograf, Regisseur, Arrangeur, Bühnentechniker, Dramaturg, Innenarchitekt, Toningenieur, Drehbuchautor, Fotolaborant, Artdirector - und vermutlich einige andere mehr. Mathias Michel ist Autodidakt, arbeitet viel, akribisch und detailversessen. Mehr als 180 AV-Produktionen erstellt er zwischen 1980 und 2017 mit seiner Firma MM-Vision in München und später in Andechs. Und während viele Schauen anderer Produzenten auf den großen Messen und Firmenevents in technischer Hinsicht immer spektakulärer werden - die Zahl der eingesetzten Diaprojektoren scheint hier ein wichtiger Gradmesser zu sein -, geht Mathias Michel einen anderen Weg. Er perfektioniert seinen Stil der 'fließenden Bilder'. Die meisten wurden im Laufe der Jahre im Zuge von Modernisierungen demontiert oder durch andere Medien ersetzt. Einige wenige sind heute noch zu sehen und im Buch mit ihren Aufführungsorten beschrieben. Das Buch 'Der Klang der Bilder' fasst erstmals alle wichtigen Schauen, ihre Auftraggeber, Autoren sowie die technischen Spezifikationen dieser Arbeiten zusammen. Wie ein lebendiges Gemälde, wie ein Bühnenbild mit seinen Akteuren nutzt er die Leinwand, setzt mit gegenständlichen Motiven, abstrakten Elementen, ausgefeilter Tricktechnik, Animationen, Überblendungen, Musik und O-Ton das Kopfkino der Zuschauer in Gang. Die meinen oft einen Film gesehen zu haben. Entstanden ist dieser Eindruck aber in ihren Köpfen - und durch die 'Dritten Bilder' aus einzelnen Fotografien: flüchtig auf der Leinwand, nachhaltig im Gedächtnis. Den audiovisuellen Komponenten fügt er eine weitere hinzu: den Raum. Architekten, die 'seine' Projektionsräume planten, bekamen seine Entschlossenheit zu spüren, wenn es darum ging, Räume so zu gestalten, dass sie den wichtigsten Akteur in den Mittelpunkt stellten: den Zuschauer. Dem audiovisuellen Erlebnis und der Vermittlung der Botschaft der AV-Schau hatte sich alles unterzuordnen. Auch diese Beharrlichkeit war es, die z.

-

Our Town

Verlag: Steidl Gmbh & Co.OHG Apr 2021, 2021

ISBN 10: 3958298834ISBN 13: 9783958298835

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

Fotografie

Buch. Zustand: Neu. Neuware - Our Town ist Michael von Graffenrieds fotografisches Porträt von New Bern, einer kleinen Stadt in North Carolina an der Ostküste der USA mit 30.000 Einwohnern. 55 Prozent weiße und 33 Prozent schwarze Einwohnerinnen und Einwohner. Hier, am Zusammenfluss des Neuse und Trent River baute 1710 Christoph von Graffenried aus dem Schweizerischen Bern, ein Vorfahr des Autors, die ersten Häuser und gab dem Ort den Namen seiner Heimatstadt.Die von Michael von Graffenried über einen Zeitraum von 15 Jahren aufgenommenen Fotos sind weder übermäßig formale Kompositionen noch flüchtige Schnappschüsse, sondern geduldige Bilder des Alltags, die sich kein Urteil über die Bürgerinnen und Bürger der Stadt anmaßen. Wir sehen eine schwarze Kirchengemeinde, junge weiße Mädchen beim Üben an der Waffe, schwarze Männer, die auf der Straße Bargeld tauschen, ein weißes Paar, das seine Waffensammlung mit einem ausgestopfter Bären als Jagdtrophäe herzeigt, eine schwarze Stripperin, die für einen weißen Mann tanzt.Im Juni 2020 fand nach der Ermordung des Schwarzen George Floyd durch weiße Polizisten die größte Demonstration statt, die New Bern je gesehen hat, parallel zu vielen Protesten der »Black Lives Matter«-Bewegung im ganzen Land. Damit wurde in der Stadt Rassismus zum ersten Mal öffentlich zum Thema gemacht.

-

Allemagne, Heidelberg, Maison du chevalier de Saint-Georges, Haus zum Ritter

Erscheinungsdatum: 1870

Anbieter: photovintagefrance, ARNAVILLE, Frankreich

Fotografie

Photographie,Vintage CDV albumen carte de visite, // Circa 1870 // CDV, tirage albuminé, 6 x 10.5 cm, vintage albumen print // Format (cm): 6,5x10,5.

-

Schönes und seltenes Albumin-Foto des bedeutenden Fotografen Friedrich Brandseph (1826-1915). Zu sehen ist die Fontäne im Schlossteich vor dem Neuen Schloss in Stuttgart.

Verlag: Stuttgart, 1865

Anbieter: Antiquariat Thomas Mertens, Berlin, Deutschland

Fotografie

Hardcover. Zustand: Gut bis sehr gut. Zustand des Schutzumschlags: Gut bis sehr gut. Albumin-Abzug der Zeit. Format (Pappe): 6,3 x 10,4 cm. Rückseitig gedruckte Angabe "F. Brandseph, Photogr. Anstalt, Stuttgart". Handschriftlicher Titel "im Park vor dem Schloß" auf Vorder- und Rückseite; rückseitig handschriftlich datiert "1869". Die Datierung bezieht sich auf das Kaufdatum (es stammt aus einem Album über eine Pensionszeit 1869 in Stuttgart), das Foto ist einige Jahre älter. Unter dem Motiv geprägte Verlagsangabe "C.F. Autenrieth, Hof-Kunsthandlung". -- Zustand: Etwas fleckig. - Das Neue Schloss oder Residenzschloss ist ein Baudenkmal am Schlossplatz in Stuttgart und war die Residenz der Herzöge und Könige von Württemberg. Der Barockbau wurde 1746 von Leopoldo Mattia Retti begonnen und 1807 von Nikolaus Friedrich Thouret fertiggestellt. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Alten Schloss und bildet das historische Zentrum der Stadt. --- Friedrich Brandseph (geboren als Georg Friedrich Brandsef, offiziell seit 1863 Georg Friedrich Brandseph, * 2. Mai 1826 in Obertürkheim; gest. 24. November 1915 in Kennenburg bei Eßlingen am Neckar) war ein deutscher Silhouetteur, Maler, Lithograph und ab 1854 Fotograf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sein Fotoatelier das größte und erfolgreichste in Stuttgart und war weit über Württemberg hinaus bekannt; Brandseph beschäftigte dort zeitweise 25 bis 40 Mitarbeiter. Er war der Vater des Fotografen Hermann Brandseph. Leben: Jugend: Friedrich Brandseph war ein uneheliches Kind der Friederike Brandsef und des Tuchmachers Anton Schneider. Seine Eltern heirateten erst 1846, weshalb Brandseph den Mädchennamen seiner Mutter beibehielt. Vermutlich 1840 begann Brandseph seine Lithographenlehre in Esslingen oder Stuttgart. Nach deren Abschluss, wohl 1844, unternahm er die übliche mehrjährige Wanderung. Er beschäftigte sich in dieser Zeit mit Zeichnen und Malen "unterschiedlicher Gegenstände". Es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Zeit unter anderem in Paris war und Louis Daguerre kennenlernte. Es ist sicher, dass er bereits in dieser Zeit mit der Daguerreotypie zu tun hatte, doch, vermutlich aufgrund der technischen Schwierigkeiten, davon nicht besonders angetan war. Spätestens 1849 ließ sich Brandseph in Stuttgart, am Marktplatz 5, als Silhouetteur und Maler nieder. Er pflegte auch Kontakt zu dem Daguerreotypisten Carl Reutlinger, der sich damals in Stuttgart aufhielt, und kannte vermutlich auch die beiden Stuttgarter Daguerreotypisten Israel Käser und Carl Dihm. Intensiver mit der Fotografie beschäftigte sich Brandseph erst seit 1852, als die Daguerreotypie vom technisch einfacheren nassen Kollodium-Verfahren abgelöst wurde. Aus unbekanntem Grund reiste er im Januar 1853 über Leipzig nach Hamburg, wo er am 5. Februar 1853 ankam, sich im "Weißen Schwan" unter dem Namen seines Vaters aufhielt und versuchte, sich als Silhouetteur niederzulassen. Aus Hamburg reiste er schon am 16. März 1853, wiederum über Leipzig, nach Stuttgart zurück - noch vor Ablauf der bis zum 6. April 1853 erteilten Aufenthaltsbewilligung, also ähnlich überraschend, wie er hingefahren war. -- Heirat, Anfang des professionellen Umgangs mit Fotografie: Am 16. August 1853 heiratete Brandseph Karoline Louise Richter. 1857 gebar sie den Sohn Hermann. 1860 folgte Gustav Brandseph, der später ebenfalls in der Fotobranche, allerdings eher als Geschäftsführer und nicht als Fotograf, tätig war. Erst seit dieser Zeit - offenbar um sich besseren Verdienst auf Dauer zu sichern - wandte sich Friedrich Brandseph endgültig der Fotografie zu. Als "Photograph" bezeichnete er sich erst in einer Anzeige vom 9. Juli 1854. Um neueste Entwicklungen in der Fotografie kennenzulernen, reiste er - wohl 1855 - nach Paris und wahrscheinlich auch nach München. Seit dem 16. November 1855 betrieb Brandseph in Stuttgart ein neues, größeres und speziell für Fotografie eingerichtetes Atelier in der Tübinger Straße 2A. Zu dieser Zeit war es das größte und modernste Fotoatelier in Stuttgart. Aus der Zeit dieses Ateliers stammen seine ersten erhaltenen Fotos; das älteste ist das Porträt des Missionars Jakob August Hausmeister (1806-1860) von 1858. Brandseph stellte schon bald Mitarbeiter - Retuscheure und Fotografen - ein, die er überdurchschnittlich gut bezahlte. Er bildete als einer der ersten Fotografen erfolgreich Lehrlinge aus. Sein erster Lehrling war der mit dem ersten Preis bei der Lehrlingsausstellung ausgezeichnete Friedrich Bopp, der später ein erfolgreicher Fotograf in Österreich war. Zu seinen frühen Lehrlingen gehörte ferner der später in Tübingen erfolgreiche Paul Sinner. --Marienstraße 36: Im Jahr 1859 erwarb Friedrich Brandseph das Haus in der Marienstraße 36. Brandseph ließ es entsprechend umbauen, insbesondere das hintere Gebäude, auf das ein großes Glasatelier - in dem Gruppen mit bis zu 80 Personen fotografiert werden konnten - aufgesetzt wurde. Nach Brandsephs Umzug wurde das neue Atelier am 10. Februar 1860 eröffnet. Dieses Atelier entwickelte sich innerhalb der über fünfzig Jahre seines Bestehens zur führenden Adresse seiner Branche in Württemberg. Brandseph setzte sich rasch von seinen Stuttgarter Mitbewerbern ab. 1865 war sein Gewerbesteueransatz (215 fl 18 kr) mit Abstand der größte aller Stuttgarter Fotografen. Bereits Ende Oktober 1861 stellte Friedrich Brandseph einen Antrag auf Genehmigung eines weiteren Ateliers, das im rechten Winkel an das schon vorhandene angrenzen sollte. Dafür wurde ein Holzstall abgerissen und ein massives Gebäude errichtet, auf dem ein zweites Glasatelier errichtet wurde, das im Februar 1864 eröffnet wurde. Dank dem zweiten Atelier konnten nicht nur größere Mengen von Kunden bedient, sondern auch ganzfigürliche Porträts in deutlich besserer Qualität gemacht werden. Das Fotoatelier entwickelte sich zu einem Unternehmen, dessen Tätigkeit rasch um einen Bildverlag erweitert wurde. Der Verlag verkaufte über Buchhandlungen in ganz Württemberg Porträts bekannter Personen sowie Kunstreproduktionen. Brandseph war das größte Unternehmen dieser Art.

-

Schönes und seltenes Albumin-Foto des bedeutenden Fotografen Friedrich Brandseph (1826-1915). Zu sehen ist der Königsbau am Stuttgarter Schlossplatz

Verlag: Stuttgart, 1865

Anbieter: Antiquariat Thomas Mertens, Berlin, Deutschland

Fotografie

Hardcover. Zustand: Gut bis sehr gut. Zustand des Schutzumschlags: Gut bis sehr gut. Albumin-Abzug der Zeit. Format (Pappe): 6,3 x 10,4 cm. Rückseitig gedruckte Angabe "F. Brandseph, Photogr. Anstalt, Stuttgart". Handschriftlicher Titel "Königsbau" auf Vorder- und Rückseite; rückseitig handschriftlich datiert "1869". Die Datierung bezieht sich auf das Kaufdatum (es stammt aus einem Album über eine Pensionszeit 1869 in Stuttgart), das Foto ist einige Jahre älter. Unter dem Motiv geprägte Verlagsangabe "C.F. Autenrieth, Hof-Kunsthandlung". -- Zustand: Etwas fleckig. - Der Königsbau ist eines der prägenden Gebäude des Stuttgarter Schloßplatzes. Er bildet den nordwestlichen Abschluss des Platzes und beherbergt vor allem Geschäfte und Cafés. Seit April 2006 schließen sich auf der Rückseite des Königsbaus die Königsbau-Passagen, ein 45.000 Quadratmeter umfassendes Einzelhandels- und Geschäftsgebäude, an. Geschichte: Der Königsbau wurde zwischen 1856 und 1860 im Auftrag des württembergischen Königs Wilhelm I. im spätklassizistischen Stil als Geschäfts-, Konzert- und Ballhaus errichtet. Der königliche Hofbaumeister Christian Friedrich von Leins bekam zusammen mit Architekt Johann Michael Knapp den Bauauftrag. Nachdem Knapp sich 1857, teilweise aus gesundheitlichen Gründen, von der Arbeit zurückgezogen hatte, führte Leins den Bau zu Ende. Die offizielle Einweihung erfolgte im September 1860. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Wilhelm I. die Genehmigung erteilt, dem Projekt die Bezeichnung Königsbau zu verleihen. Das monumentale Gebäude sollte einen Gegenpol zum Neuen Schloss bilden und wird geprägt durch eine aus 34 Säulen bestehende Kolonnade, die 135 Meter lang ist. Im Inneren befanden sich bereits zu dieser Zeit Restaurants und große Räume, die für unterschiedliche Feste und Veranstaltungen genutzt wurden. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Königsbau stark beschädigt, 1958/59 wurde er für umgerechnet 4 Millionen Euro wieder aufgebaut. Von 1991 bis 2002 beherbergte der Königsbau die Stuttgarter Börse, die jedoch inzwischen in die Börsenstraße umzog. --- Friedrich Brandseph (geboren als Georg Friedrich Brandsef, offiziell seit 1863 Georg Friedrich Brandseph, * 2. Mai 1826 in Obertürkheim; gest. 24. November 1915 in Kennenburg bei Eßlingen am Neckar) war ein deutscher Silhouetteur, Maler, Lithograph und ab 1854 Fotograf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sein Fotoatelier das größte und erfolgreichste in Stuttgart und war weit über Württemberg hinaus bekannt; Brandseph beschäftigte dort zeitweise 25 bis 40 Mitarbeiter. Er war der Vater des Fotografen Hermann Brandseph. Leben: Jugend: Friedrich Brandseph war ein uneheliches Kind der Friederike Brandsef und des Tuchmachers Anton Schneider. Seine Eltern heirateten erst 1846, weshalb Brandseph den Mädchennamen seiner Mutter beibehielt. Vermutlich 1840 begann Brandseph seine Lithographenlehre in Esslingen oder Stuttgart. Nach deren Abschluss, wohl 1844, unternahm er die übliche mehrjährige Wanderung. Er beschäftigte sich in dieser Zeit mit Zeichnen und Malen "unterschiedlicher Gegenstände". Es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Zeit unter anderem in Paris war und Louis Daguerre kennenlernte. Es ist sicher, dass er bereits in dieser Zeit mit der Daguerreotypie zu tun hatte, doch, vermutlich aufgrund der technischen Schwierigkeiten, davon nicht besonders angetan war. Spätestens 1849 ließ sich Brandseph in Stuttgart, am Marktplatz 5, als Silhouetteur und Maler nieder. Er pflegte auch Kontakt zu dem Daguerreotypisten Carl Reutlinger, der sich damals in Stuttgart aufhielt, und kannte vermutlich auch die beiden Stuttgarter Daguerreotypisten Israel Käser und Carl Dihm. Intensiver mit der Fotografie beschäftigte sich Brandseph erst seit 1852, als die Daguerreotypie vom technisch einfacheren nassen Kollodium-Verfahren abgelöst wurde. Aus unbekanntem Grund reiste er im Januar 1853 über Leipzig nach Hamburg, wo er am 5. Februar 1853 ankam, sich im "Weißen Schwan" unter dem Namen seines Vaters aufhielt und versuchte, sich als Silhouetteur niederzulassen. Aus Hamburg reiste er schon am 16. März 1853, wiederum über Leipzig, nach Stuttgart zurück - noch vor Ablauf der bis zum 6. April 1853 erteilten Aufenthaltsbewilligung, also ähnlich überraschend, wie er hingefahren war. -- Heirat, Anfang des professionellen Umgangs mit Fotografie: Am 16. August 1853 heiratete Brandseph Karoline Louise Richter. 1857 gebar sie den Sohn Hermann. 1860 folgte Gustav Brandseph, der später ebenfalls in der Fotobranche, allerdings eher als Geschäftsführer und nicht als Fotograf, tätig war. Erst seit dieser Zeit - offenbar um sich besseren Verdienst auf Dauer zu sichern - wandte sich Friedrich Brandseph endgültig der Fotografie zu. Als "Photograph" bezeichnete er sich erst in einer Anzeige vom 9. Juli 1854. Um neueste Entwicklungen in der Fotografie kennenzulernen, reiste er - wohl 1855 - nach Paris und wahrscheinlich auch nach München. Seit dem 16. November 1855 betrieb Brandseph in Stuttgart ein neues, größeres und speziell für Fotografie eingerichtetes Atelier in der Tübinger Straße 2A. Zu dieser Zeit war es das größte und modernste Fotoatelier in Stuttgart. Aus der Zeit dieses Ateliers stammen seine ersten erhaltenen Fotos; das älteste ist das Porträt des Missionars Jakob August Hausmeister (1806-1860) von 1858. Brandseph stellte schon bald Mitarbeiter - Retuscheure und Fotografen - ein, die er überdurchschnittlich gut bezahlte. Er bildete als einer der ersten Fotografen erfolgreich Lehrlinge aus. Sein erster Lehrling war der mit dem ersten Preis bei der Lehrlingsausstellung ausgezeichnete Friedrich Bopp, der später ein erfolgreicher Fotograf in Österreich war. Zu seinen frühen Lehrlingen gehörte ferner der später in Tübingen erfolgreiche Paul Sinner. --Marienstraße 36: Im Jahr 1859 erwarb Friedrich Brandseph das Haus in der Marienstraße 36. Brandseph ließ es entsprechend umbauen, insbesondere das hintere Gebäude, auf das ein großes Glasatelier - in dem Gruppen mit bis zu 80 Personen fotografiert werden konnten - aufgesetzt wurde. Nach Brandsephs Umzug wurde da.

-

Schönes und seltenes Albumin-Foto des bedeutenden Fotografen Friedrich Brandseph (1826-1915). Zu sehen ist der "Maurische Festsaal" im zoologisch-botanischen Garten Wilhelma in Bad Cannstatt (Stuttgart). -- Aus einem Album von 1869, das Foto ist einige Jahre älter

Verlag: Stuttgart, 1865

Anbieter: Antiquariat Thomas Mertens, Berlin, Deutschland

Fotografie

Hardcover. Zustand: Gut bis sehr gut. Zustand des Schutzumschlags: Gut bis sehr gut. Albumin-Abzug der Zeit. Format (Pappe): 6,3 x 10,4 cm. Rückseitig gedruckte Angabe "F. Brandseph, Photogr. Anstalt, Stuttgart". Handschriftlicher Titel "Wilhelma" auf Vorder- und Rückseite. Unter dem Motiv geprägte Verlagsangabe "C.F. Autenrieth, Hof-Kunsthandlung". -- Zustand: Etwas fleckig. - Die Wilhelma ist ein zoologisch-botanischer Garten im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt. -- Maurischer Festsaal: Das größte Gebäude der königlichen Wilhelma war der ab 1847 erbaute Maurische Festsaal, welcher trotz der durch die Deutsche Revolution bedingten Idee, den Bau einzustellen, am 21. Oktober 1851 eröffnet wurde. Das Gebäude gegenüber dem Maurischen Landhaus grenzte an den Maurischen Garten. Es enthielt Gemälde von Julius Lettenmayer. Im Festsaal fanden verschiedene Veranstaltungen statt. Während der Stuttgarter Kaisertage im Jahr 1857 waren neben König Wilhelm I. von Württemberg Zar Alexander II. und Kaiser Napoleon III. anwesend. Napoleon soll gesagt haben, er besitze selbst viel Schönes und habe schon viel Schönes gesehen, aber etwas, das sich mit der Wilhelma vergleichen lasse, nicht. Durch die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs wurde der Maurische Festsaal schwer beschädigt. Nach einigen Jahren als Ruine wurde er in den 1960er Jahren abgetragen. Ein Teil des Eingangsportals konnte bestehen bleiben, dort befinden sich heute Räumlichkeiten für Seminare. Die Stelle des Festsaals nimmt heute die Krokodilhalle ein. Der jetzt als Seelöwenbecken genutzte Halbmondsee befand sich vor dem Festsaal. --- Friedrich Brandseph (geboren als Georg Friedrich Brandsef, offiziell seit 1863 Georg Friedrich Brandseph, * 2. Mai 1826 in Obertürkheim; gest. 24. November 1915 in Kennenburg bei Eßlingen am Neckar) war ein deutscher Silhouetteur, Maler, Lithograph und ab 1854 Fotograf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sein Fotoatelier das größte und erfolgreichste in Stuttgart und war weit über Württemberg hinaus bekannt; Brandseph beschäftigte dort zeitweise 25 bis 40 Mitarbeiter. Er war der Vater des Fotografen Hermann Brandseph. Leben: Jugend: Friedrich Brandseph war ein uneheliches Kind der Friederike Brandsef und des Tuchmachers Anton Schneider. Seine Eltern heirateten erst 1846, weshalb Brandseph den Mädchennamen seiner Mutter beibehielt. Vermutlich 1840 begann Brandseph seine Lithographenlehre in Esslingen oder Stuttgart. Nach deren Abschluss, wohl 1844, unternahm er die übliche mehrjährige Wanderung. Er beschäftigte sich in dieser Zeit mit Zeichnen und Malen "unterschiedlicher Gegenstände". Es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Zeit unter anderem in Paris war und Louis Daguerre kennenlernte. Es ist sicher, dass er bereits in dieser Zeit mit der Daguerreotypie zu tun hatte, doch, vermutlich aufgrund der technischen Schwierigkeiten, davon nicht besonders angetan war. Spätestens 1849 ließ sich Brandseph in Stuttgart, am Marktplatz 5, als Silhouetteur und Maler nieder. Er pflegte auch Kontakt zu dem Daguerreotypisten Carl Reutlinger, der sich damals in Stuttgart aufhielt, und kannte vermutlich auch die beiden Stuttgarter Daguerreotypisten Israel Käser und Carl Dihm. Intensiver mit der Fotografie beschäftigte sich Brandseph erst seit 1852, als die Daguerreotypie vom technisch einfacheren nassen Kollodium-Verfahren abgelöst wurde. Aus unbekanntem Grund reiste er im Januar 1853 über Leipzig nach Hamburg, wo er am 5. Februar 1853 ankam, sich im "Weißen Schwan" unter dem Namen seines Vaters aufhielt und versuchte, sich als Silhouetteur niederzulassen. Aus Hamburg reiste er schon am 16. März 1853, wiederum über Leipzig, nach Stuttgart zurück - noch vor Ablauf der bis zum 6. April 1853 erteilten Aufenthaltsbewilligung, also ähnlich überraschend, wie er hingefahren war. -- Heirat, Anfang des professionellen Umgangs mit Fotografie: Am 16. August 1853 heiratete Brandseph Karoline Louise Richter. 1857 gebar sie den Sohn Hermann. 1860 folgte Gustav Brandseph, der später ebenfalls in der Fotobranche, allerdings eher als Geschäftsführer und nicht als Fotograf, tätig war. Erst seit dieser Zeit - offenbar um sich besseren Verdienst auf Dauer zu sichern - wandte sich Friedrich Brandseph endgültig der Fotografie zu. Als "Photograph" bezeichnete er sich erst in einer Anzeige vom 9. Juli 1854. Um neueste Entwicklungen in der Fotografie kennenzulernen, reiste er - wohl 1855 - nach Paris und wahrscheinlich auch nach München. Seit dem 16. November 1855 betrieb Brandseph in Stuttgart ein neues, größeres und speziell für Fotografie eingerichtetes Atelier in der Tübinger Straße 2A. Zu dieser Zeit war es das größte und modernste Fotoatelier in Stuttgart. Aus der Zeit dieses Ateliers stammen seine ersten erhaltenen Fotos; das älteste ist das Porträt des Missionars Jakob August Hausmeister (1806-1860) von 1858. Brandseph stellte schon bald Mitarbeiter - Retuscheure und Fotografen - ein, die er überdurchschnittlich gut bezahlte. Er bildete als einer der ersten Fotografen erfolgreich Lehrlinge aus. Sein erster Lehrling war der mit dem ersten Preis bei der Lehrlingsausstellung ausgezeichnete Friedrich Bopp, der später ein erfolgreicher Fotograf in Österreich war. Zu seinen frühen Lehrlingen gehörte ferner der später in Tübingen erfolgreiche Paul Sinner. --Marienstraße 36: Im Jahr 1859 erwarb Friedrich Brandseph das Haus in der Marienstraße 36. Brandseph ließ es entsprechend umbauen, insbesondere das hintere Gebäude, auf das ein großes Glasatelier - in dem Gruppen mit bis zu 80 Personen fotografiert werden konnten - aufgesetzt wurde. Nach Brandsephs Umzug wurde das neue Atelier am 10. Februar 1860 eröffnet. Dieses Atelier entwickelte sich innerhalb der über fünfzig Jahre seines Bestehens zur führenden Adresse seiner Branche in Württemberg. Brandseph setzte sich rasch von seinen Stuttgarter Mitbewerbern ab. 1865 war sein Gewerbesteueransatz (215 fl 18 kr) mit Abstand der größte aller Stuttgarter Fotografen. Bereits Ende Oktober 1861 stellte Friedrich Brandseph einen Antrag auf Genehmigung eines weiteren Atelie.

-

Schönes und seltenes Albumin-Foto des bedeutenden Fotografen Friedrich Brandseph (1826-1915). Zu sehen ist das Alte Schloss in Stuttgart.

Verlag: Stuttgart, 1865

Anbieter: Antiquariat Thomas Mertens, Berlin, Deutschland

Fotografie

Hardcover. Zustand: Gut bis sehr gut. Zustand des Schutzumschlags: Gut bis sehr gut. Albumin-Abzug der Zeit. Format (Pappe): 6,3 x 10,4 cm. Rückseitig gedruckte Angabe "F. Brandseph, Photogr. Anstalt, Stuttgart". Handschriftlicher Titel "Altes Schloß" auf Vorder- und Rückseite; rückseitig handschriftlich datiert "1869". Die Datierung bezieht sich auf das Kaufdatum (es stammt aus einem Album über eine Pensionszeit 1869 in Stuttgart), das Foto ist einige Jahre älter. Unter dem Motiv geprägte Verlagsangabe "C.F. Autenrieth, Hof-Kunsthandlung". -- Zustand: Etwas fleckig. - Das Alte Schloss liegt im Zentrum Stuttgarts und war von seinen Anfängen um 1200 bis ins 18. Jahrhundert eine Wasserburg. Für vage historische Hinweise auf einen Vorgängerbau aus der Mitte des 10. Jahrhunderts fehlen bisher (Stand 2012) archäologische Belege. Das Alte Schloss gehört mit der Stiftskirche zu den bestimmenden Gebäuden am Schillerplatz. In der Nachbarschaft stehen u. a. die Markthalle der Stadt, die Ministerien im Neuen Schloss und das moderne Landtagsgebäude. Das Alte Schloss ist heute ganz Museumsgebäude, die Schlosskirche dient Gottesdiensten. --- Friedrich Brandseph (geboren als Georg Friedrich Brandsef, offiziell seit 1863 Georg Friedrich Brandseph, * 2. Mai 1826 in Obertürkheim; gest. 24. November 1915 in Kennenburg bei Eßlingen am Neckar) war ein deutscher Silhouetteur, Maler, Lithograph und ab 1854 Fotograf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sein Fotoatelier das größte und erfolgreichste in Stuttgart und war weit über Württemberg hinaus bekannt; Brandseph beschäftigte dort zeitweise 25 bis 40 Mitarbeiter. Er war der Vater des Fotografen Hermann Brandseph. Leben: Jugend: Friedrich Brandseph war ein uneheliches Kind der Friederike Brandsef und des Tuchmachers Anton Schneider. Seine Eltern heirateten erst 1846, weshalb Brandseph den Mädchennamen seiner Mutter beibehielt. Vermutlich 1840 begann Brandseph seine Lithographenlehre in Esslingen oder Stuttgart. Nach deren Abschluss, wohl 1844, unternahm er die übliche mehrjährige Wanderung. Er beschäftigte sich in dieser Zeit mit Zeichnen und Malen "unterschiedlicher Gegenstände". Es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Zeit unter anderem in Paris war und Louis Daguerre kennenlernte. Es ist sicher, dass er bereits in dieser Zeit mit der Daguerreotypie zu tun hatte, doch, vermutlich aufgrund der technischen Schwierigkeiten, davon nicht besonders angetan war. Spätestens 1849 ließ sich Brandseph in Stuttgart, am Marktplatz 5, als Silhouetteur und Maler nieder. Er pflegte auch Kontakt zu dem Daguerreotypisten Carl Reutlinger, der sich damals in Stuttgart aufhielt, und kannte vermutlich auch die beiden Stuttgarter Daguerreotypisten Israel Käser und Carl Dihm. Intensiver mit der Fotografie beschäftigte sich Brandseph erst seit 1852, als die Daguerreotypie vom technisch einfacheren nassen Kollodium-Verfahren abgelöst wurde. Aus unbekanntem Grund reiste er im Januar 1853 über Leipzig nach Hamburg, wo er am 5. Februar 1853 ankam, sich im "Weißen Schwan" unter dem Namen seines Vaters aufhielt und versuchte, sich als Silhouetteur niederzulassen. Aus Hamburg reiste er schon am 16. März 1853, wiederum über Leipzig, nach Stuttgart zurück - noch vor Ablauf der bis zum 6. April 1853 erteilten Aufenthaltsbewilligung, also ähnlich überraschend, wie er hingefahren war. -- Heirat, Anfang des professionellen Umgangs mit Fotografie: Am 16. August 1853 heiratete Brandseph Karoline Louise Richter. 1857 gebar sie den Sohn Hermann. 1860 folgte Gustav Brandseph, der später ebenfalls in der Fotobranche, allerdings eher als Geschäftsführer und nicht als Fotograf, tätig war. Erst seit dieser Zeit - offenbar um sich besseren Verdienst auf Dauer zu sichern - wandte sich Friedrich Brandseph endgültig der Fotografie zu. Als "Photograph" bezeichnete er sich erst in einer Anzeige vom 9. Juli 1854. Um neueste Entwicklungen in der Fotografie kennenzulernen, reiste er - wohl 1855 - nach Paris und wahrscheinlich auch nach München. Seit dem 16. November 1855 betrieb Brandseph in Stuttgart ein neues, größeres und speziell für Fotografie eingerichtetes Atelier in der Tübinger Straße 2A. Zu dieser Zeit war es das größte und modernste Fotoatelier in Stuttgart. Aus der Zeit dieses Ateliers stammen seine ersten erhaltenen Fotos; das älteste ist das Porträt des Missionars Jakob August Hausmeister (1806-1860) von 1858. Brandseph stellte schon bald Mitarbeiter - Retuscheure und Fotografen - ein, die er überdurchschnittlich gut bezahlte. Er bildete als einer der ersten Fotografen erfolgreich Lehrlinge aus. Sein erster Lehrling war der mit dem ersten Preis bei der Lehrlingsausstellung ausgezeichnete Friedrich Bopp, der später ein erfolgreicher Fotograf in Österreich war. Zu seinen frühen Lehrlingen gehörte ferner der später in Tübingen erfolgreiche Paul Sinner. --Marienstraße 36: Im Jahr 1859 erwarb Friedrich Brandseph das Haus in der Marienstraße 36. Brandseph ließ es entsprechend umbauen, insbesondere das hintere Gebäude, auf das ein großes Glasatelier - in dem Gruppen mit bis zu 80 Personen fotografiert werden konnten - aufgesetzt wurde. Nach Brandsephs Umzug wurde das neue Atelier am 10. Februar 1860 eröffnet. Dieses Atelier entwickelte sich innerhalb der über fünfzig Jahre seines Bestehens zur führenden Adresse seiner Branche in Württemberg. Brandseph setzte sich rasch von seinen Stuttgarter Mitbewerbern ab. 1865 war sein Gewerbesteueransatz (215 fl 18 kr) mit Abstand der größte aller Stuttgarter Fotografen. Bereits Ende Oktober 1861 stellte Friedrich Brandseph einen Antrag auf Genehmigung eines weiteren Ateliers, das im rechten Winkel an das schon vorhandene angrenzen sollte. Dafür wurde ein Holzstall abgerissen und ein massives Gebäude errichtet, auf dem ein zweites Glasatelier errichtet wurde, das im Februar 1864 eröffnet wurde. Dank dem zweiten Atelier konnten nicht nur größere Mengen von Kunden bedient, sondern auch ganzfigürliche Porträts in deutlich besserer Qualität gemacht werden. Das Fotoatelier entwickelte sich zu einem Unternehmen, dessen Tätigkeit rasch um einen B.

-

Allemagne, Heidelberg, Maison du chevalier de Saint-Georges, Haus zum Ritter, Vintage print, ca.1900, Stéréo

Erscheinungsdatum: 1900

Anbieter: photovintagefrance, ARNAVILLE, Frankreich

Fotografie

Photographie,Tirage vintage, légendé // Circa 1900 // tirage d'époque // Format (cm): 8,5x17.

-

Schönes und seltenes Albumin-Foto des bedeutenden Fotografen Friedrich Brandseph (1826-1915). Zu sehen ist der die Königliche Sommerresidenz "Villa Berg" in Stuttgart

Verlag: Stuttgart, 1865

Anbieter: Antiquariat Thomas Mertens, Berlin, Deutschland

Fotografie

Hardcover. Zustand: Gut bis sehr gut. Zustand des Schutzumschlags: Gut bis sehr gut. Albumin-Abzug der Zeit. Format (Pappe): 6,3 x 10,4 cm. Rückseitig gedruckte Angabe "F. Brandseph, Photogr. Anstalt, Stuttgart". Handschriftlicher Titel "Villa" auf Vorder- und Rückseite. Unter dem Motiv geprägte Verlagsangabe "C.F. Autenrieth, Hof-Kunsthandlung". -- Zustand: Etwas fleckig, Ecken bestoßen. - Die Villa Berg ist eine Landhausvilla in Stuttgart, die 1845-1853 von Christian Friedrich von Leins im Stil der italienischen Hochrenaissance erbaut wurde. Sie liegt in einem Landschaftspark, dem Park Villa Berg. Die Villa diente dem württembergischen Kronprinzen- und späteren Königspaar Karl und Olga als Sommerresidenz. 1913 kaufte die Stadt Stuttgart die Villa von den Erben und ließ sie 1925 renovieren. Nach starken Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ging sie in den Besitz des Süddeutschen Rundfunks (SDR) über, der sie vereinfacht wiederaufbaute, einen großen Sendesaal einbaute und für Konzerte nutzte. Seit 2005 steht die Villa leer. --- Friedrich Brandseph (geboren als Georg Friedrich Brandsef, offiziell seit 1863 Georg Friedrich Brandseph, * 2. Mai 1826 in Obertürkheim; gest. 24. November 1915 in Kennenburg bei Eßlingen am Neckar) war ein deutscher Silhouetteur, Maler, Lithograph und ab 1854 Fotograf. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sein Fotoatelier das größte und erfolgreichste in Stuttgart und war weit über Württemberg hinaus bekannt; Brandseph beschäftigte dort zeitweise 25 bis 40 Mitarbeiter. Er war der Vater des Fotografen Hermann Brandseph. Leben: Jugend: Friedrich Brandseph war ein uneheliches Kind der Friederike Brandsef und des Tuchmachers Anton Schneider. Seine Eltern heirateten erst 1846, weshalb Brandseph den Mädchennamen seiner Mutter beibehielt. Vermutlich 1840 begann Brandseph seine Lithographenlehre in Esslingen oder Stuttgart. Nach deren Abschluss, wohl 1844, unternahm er die übliche mehrjährige Wanderung. Er beschäftigte sich in dieser Zeit mit Zeichnen und Malen "unterschiedlicher Gegenstände". Es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Zeit unter anderem in Paris war und Louis Daguerre kennenlernte. Es ist sicher, dass er bereits in dieser Zeit mit der Daguerreotypie zu tun hatte, doch, vermutlich aufgrund der technischen Schwierigkeiten, davon nicht besonders angetan war. Spätestens 1849 ließ sich Brandseph in Stuttgart, am Marktplatz 5, als Silhouetteur und Maler nieder. Er pflegte auch Kontakt zu dem Daguerreotypisten Carl Reutlinger, der sich damals in Stuttgart aufhielt, und kannte vermutlich auch die beiden Stuttgarter Daguerreotypisten Israel Käser und Carl Dihm. Intensiver mit der Fotografie beschäftigte sich Brandseph erst seit 1852, als die Daguerreotypie vom technisch einfacheren nassen Kollodium-Verfahren abgelöst wurde. Aus unbekanntem Grund reiste er im Januar 1853 über Leipzig nach Hamburg, wo er am 5. Februar 1853 ankam, sich im "Weißen Schwan" unter dem Namen seines Vaters aufhielt und versuchte, sich als Silhouetteur niederzulassen. Aus Hamburg reiste er schon am 16. März 1853, wiederum über Leipzig, nach Stuttgart zurück - noch vor Ablauf der bis zum 6. April 1853 erteilten Aufenthaltsbewilligung, also ähnlich überraschend, wie er hingefahren war. -- Heirat, Anfang des professionellen Umgangs mit Fotografie: Am 16. August 1853 heiratete Brandseph Karoline Louise Richter. 1857 gebar sie den Sohn Hermann. 1860 folgte Gustav Brandseph, der später ebenfalls in der Fotobranche, allerdings eher als Geschäftsführer und nicht als Fotograf, tätig war. Erst seit dieser Zeit - offenbar um sich besseren Verdienst auf Dauer zu sichern - wandte sich Friedrich Brandseph endgültig der Fotografie zu. Als "Photograph" bezeichnete er sich erst in einer Anzeige vom 9. Juli 1854. Um neueste Entwicklungen in der Fotografie kennenzulernen, reiste er - wohl 1855 - nach Paris und wahrscheinlich auch nach München. Seit dem 16. November 1855 betrieb Brandseph in Stuttgart ein neues, größeres und speziell für Fotografie eingerichtetes Atelier in der Tübinger Straße 2A. Zu dieser Zeit war es das größte und modernste Fotoatelier in Stuttgart. Aus der Zeit dieses Ateliers stammen seine ersten erhaltenen Fotos; das älteste ist das Porträt des Missionars Jakob August Hausmeister (1806-1860) von 1858. Brandseph stellte schon bald Mitarbeiter - Retuscheure und Fotografen - ein, die er überdurchschnittlich gut bezahlte. Er bildete als einer der ersten Fotografen erfolgreich Lehrlinge aus. Sein erster Lehrling war der mit dem ersten Preis bei der Lehrlingsausstellung ausgezeichnete Friedrich Bopp, der später ein erfolgreicher Fotograf in Österreich war. Zu seinen frühen Lehrlingen gehörte ferner der später in Tübingen erfolgreiche Paul Sinner. --Marienstraße 36: Im Jahr 1859 erwarb Friedrich Brandseph das Haus in der Marienstraße 36. Brandseph ließ es entsprechend umbauen, insbesondere das hintere Gebäude, auf das ein großes Glasatelier - in dem Gruppen mit bis zu 80 Personen fotografiert werden konnten - aufgesetzt wurde. Nach Brandsephs Umzug wurde das neue Atelier am 10. Februar 1860 eröffnet. Dieses Atelier entwickelte sich innerhalb der über fünfzig Jahre seines Bestehens zur führenden Adresse seiner Branche in Württemberg. Brandseph setzte sich rasch von seinen Stuttgarter Mitbewerbern ab. 1865 war sein Gewerbesteueransatz (215 fl 18 kr) mit Abstand der größte aller Stuttgarter Fotografen. Bereits Ende Oktober 1861 stellte Friedrich Brandseph einen Antrag auf Genehmigung eines weiteren Ateliers, das im rechten Winkel an das schon vorhandene angrenzen sollte. Dafür wurde ein Holzstall abgerissen und ein massives Gebäude errichtet, auf dem ein zweites Glasatelier errichtet wurde, das im Februar 1864 eröffnet wurde. Dank dem zweiten Atelier konnten nicht nur größere Mengen von Kunden bedient, sondern auch ganzfigürliche Porträts in deutlich besserer Qualität gemacht werden. Das Fotoatelier entwickelte sich zu einem Unternehmen, dessen Tätigkeit rasch um einen Bildverlag erweitert wurde. Der Verlag verkaufte über Buchhandlungen in ganz Württemberg Porträts bekannte.

-

"868. Braunschweig Kröppelstrasse mit ältester Backsteincapelle & St. Andreas Kirche. 1893. George Behrens Hofkunsthändler Braunschweig". Photographie.

Verlag: Braunschweig, George Behrens, 1894

Anbieter: WILFRIED MELCHIOR · ANTIQUARIAT & VERLAG, Spreewaldheide, Deutschland

Fotografie

27,3 x 21,9 cm (Photo) bzw. 37,5 x 31,5 cm (Karton). * Blick von erhöhter Stelle, wohl aus dem Fenster des ersten Stockes eines früheren Hauses in die Kröppelstraße, rechts an der Straßenecke ein heute nicht mehr existierendes großes Bürgerhaus, am Ende der Straße die Andreaskirche. Im Vordergrund links an der Hausecke Straßenschild "Reiches-Straße" [Reichsstraße, heute mehrgeschossige Bebauung], dahinter auf dem Gehweg ein Paar.

-

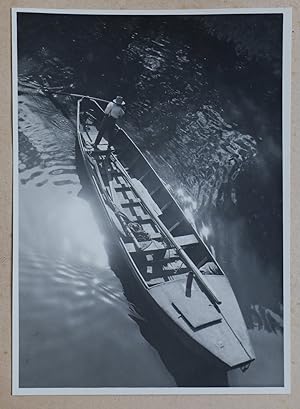

Julie Meiners-Bölken, Fotografie Torfschiffer Worpswede

Anbieter: Worpswede Fineart, Worpswede, Deutschland

Fotografie

Kein Einband. Zustand: Gut. Julie Meiners-Bölken (1903 in Bremen geboren und 1991 in Chile gestorben). Originale Fotografie, Silber Gelatine. Motiv: Torfschiffer bei Worpswede. Format: 12,4 x 17,3 cm Die Fotografie ist auf einen Unterlagenkarton montiert. Format des Unterlagenkartons: 26 x 21 cm Verso mit Bleistift bezeichnet, Foto: Julie Meiners-Bölken Worpswede. Zustand: Fotografie altersgemäß sehr guter Zustand, der Unterlagenkarton ist altersbedingt gebräunt und fleckig.

-

Angerer, Wien, Albert, Kronprinz von Sachsen

Erscheinungsdatum: 1865

Anbieter: photovintagefrance, ARNAVILLE, Frankreich

Fotografie

Photographie,Vintage albumen print CDV. Albert von Sachsen (* 23. April 1828 in Dresden; ? 19. Juni 1902 in Sibyllenort), vollständiger Name Friedrich August Albert Anton Ferdinand Joseph Karl Maria Baptist Nepomuk Wilhelm Xaver Georg Fidelis von Sachsen, aus dem Haus der albertinischen Wettiner war von 1873 bis zu seinem Tode König von Sachsen. // Circa 1865 // Tirage albuminé // Format (cm): 6,5x10,5.

-

Germany, Kronprinz Albert von Sachsen

Erscheinungsdatum: 1870

Anbieter: photovintagefrance, ARNAVILLE, Frankreich

Fotografie

Photographie,vintage carte de visite, CDV. Albert von Sachsen (* 23. April 1828 in Dresden; ? 19. Juni 1902 in Sibyllenort), vollständiger Name Friedrich August Albert Anton Ferdinand Joseph Karl Maria Baptist Nepomuk Wilhelm Xaver Georg Fidelis von Sachsen, aus dem Haus der albertinischen Wettiner war von 1873 bis zu seinem Tode König von Sachsen. // Circa 1870 // Tirage albuminé // Format (cm): 6,5x10,5.

-

Angerer, Wien, Kronprinz Albert von Sachsen

Erscheinungsdatum: 1870

Anbieter: photovintagefrance, ARNAVILLE, Frankreich

Fotografie

Photographie,Vintage CDV albumen carte de visite. Albert von Sachsen (* 23. April 1828 in Dresden; ? 19. Juni 1902 in Sibyllenort), vollständiger Name Friedrich August Albert Anton Ferdinand Joseph Karl Maria Baptist Nepomuk Wilhelm Xaver Georg Fidelis von Sachsen, aus dem Haus der albertinischen Wettiner war von 1873 bis zu seinem Tode König von Sachsen. // Circa 1870 // CDV, tirage albuminé, 6 x 10.5 cm, vintage albumen print // Format (cm): 6,5x10,5.

-

Russia, Cecile of Baden, Grand Duchess Michael of Russia, ????? ?????????

Erscheinungsdatum: 1870

Anbieter: photovintagefrance, ARNAVILLE, Frankreich

Fotografie

Photographie,vintage CDV albumen carte de visite, Grand Duchess Olga Feodorovna of Russia (Russian: ????? ?????????) (20 September 1839 in Karlsruhe ? 12 April 1891 in Kharkov, Russian Empire), born Cäcilie Auguste, Princess and Margravine of Baden was the youngest daughter of Grand Duke Leopold of Baden and Sophie Wilhelmine of Sweden. She received a strict education at the court of Baden in Karlsruhe, becoming a cultured woman. On 28 August 1857, she married Grand Duke Mikhail Nikolaevich of Russia, the youngest son of Tsar Nicholas I of Russia. Upon her marriage, she converted to the Russian Orthodox faith and took the name Olga Fyodorovna with the title of Grand Duchess of Russia.[1] Unusually among the Romanovs of her generation, her marriage was a long and happy union. The couple remained devoted to each other. She raised their seven children with an iron hand. Between 1862 and 1882, she lived with her husband and their children in the Caucasus in a palace in Tiflis. She was a strong supporter of her husband?s governmental activities as a viceroy of the region and she took an interest in charities, particularly in the field of female education. In 1882, the family moved back to the Imperial court in St Petersburg to a large palace on the bank of the Neva river. With a strong personality and a sharp tongue, Grand Duchess Olga Fyodorovna was not a popular member of the Romanov family. She spent the last years of her life traveling frequently, trying to find relief for her failing health. She died of a heart attack while traveling by train to Crimea. Cäcilie Auguste, Princess and Margravine of Baden Grand Duchess Olga Feodorovna was born on 20 September 1839, in Karlsruhe as Cäcilie Auguste, Princess and Margravine of Baden. She was the youngest daughter among the seven children of Grand Duke Leopold of Baden and Princess Sophie Wilhelmine of Sweden. She was a descendant of King George II of England and the Russian dynasty Rurik Dynasty through Anne of Kiev, Queen of France and daughter of the Kievan Grand Prince Yaroslav the Wise.[2] Cäcilie's father, Grand Duke Leopold, descended from a morganatic branch of the Baden family (his mother was Luise von Heyer, a noblewoman) and thus did not have rights to a princely status or the sovereign rights of the House of Zähringen of Baden. However, in 1830 he ascended to the throne of the Grand Duchy of Baden after the main male line of his family died out. Leopold was considered the first German ruler who held in his country's liberal reforms.[2] Cäcilie's mother, Sophie Wilhelmine of Sweden, was a daughter of King Gustav IV Adolf of Sweden and Frederica of Baden, a sister of Elizabeth Alexeievna (Louise of Baden). Unlike her husband, Sophie Wilhelmine supported conservative policies. During the tumult caused by the appearance of Kaspar Hauser, Sophie was rumoured to have ordered Hauser's assassination in 1833. This damaged the relationship between the couple and Sophie was said to have had an affair. Court rumours attributed the paternity of Cäcilie, the couple?s last child, to a Jewish banker named Haber. No historical evidence has surfaced to confirm this allegation.[2] During Cäcilie's childhood, the 1848-49 revolution forced the Grand Ducal family to flee from Karlsruhe to Koblenz. Cäcilie was 12 years old at the death of her father in 1852. Princess Cäcilie received a Spartan upbringing. Her relationship with her parents was formal rather than affectionate. She would later apply these same principles raising her own children. She grew into a sharp-tongued girl, witty and well-educated. With high cheekbones and oblique eyes, she had striking Eurasian looks. Marriage[edit] Olga Fyodorovna, Grand Duchess of Russia Princess Cäcilie was 17 years old when her family arranged her marriage to Grand Duke Michael Nikolaievich of Russia, the youngest son of Tsar Nicholas I of Russia. The details of their courtship are not known, however, theirs was a love match.[3] In 1856 her brother, Frederick I, Grand Duke of Baden married Princess Louise of Prussia, a daughter of the reigning Crown Prince Wilhelm I of Prussia and therefore a first cousin of Grand Duke Michael. When Olga came to Russia as Cäcilie, her husband did not like her birth name and chose for her the name Olga Fyodorovna, which she took upon her conversion to the Orthodox faith. The marriage took place on 28 August 1857 at the Chapel of the Winter Palace in Saint Petersburg.[4] Grand Duke Michael loved his wife deeply all his life and was under her strong influence, they were like polar opposites and this only seemed to cement their alliance.[5] Mikhail Nikolayevich was a kind, calm, rather dull man who would have been completely happy to devote himself only to the artillery and his family, and he did not shine with exceptional intellect. On the other hand, Olga Fyodorovna was lively, sharp-tongued, witty society-lady, very fond of malicious tales and gossips ? according to some of her contemporaries, gossip was her main raison d'être, or purpose for existing. The couple remained close and theirs was a happy marriage.[6] They lived in their own large residence in Saint Petersburg, the New Mikhailovsky Palace, which was built for them in 1861.[5] They also had a summer residence, Mikhailovskoe on the Baltic in Peterhof, and Grushevska, a vast rural estate in southern Ukraine.[7] The couple had seven children. Grand Duchess Olga, with a stronger personality than her husband, was the dominating force in the family. She raised her seven children with an iron hand. Issue[edit] NameBirthDeathSpouse (dates of birth & death) and children[8][9] Grand Duke Nicholas Mikhailovich of Russia (1859-1919) , young.jpgGrand Duke Nicholas Mikhailovich of Russia, 26 April 185928 January 1919Unmarried. He was killed by the Bolsheviks during the Russian revolution; no issue Gran Duchess Anastasia Mikhailovna of Russia 01.jpgGrand Duchess Anastasia Mikhailovna of Russia28 July 186011 March 1922Married 1879 (24.

-

32 Pressefotos 1946-51, Englische Königsfamilie, meist Elizabeth II.

Verlag: England, 1946

Anbieter: Antiquariat Thomas Mertens, Berlin, Deutschland

Fotografie

Kein Einband. Zustand: Gut bis sehr gut. Originale Abzüge der Zeit verschiedenen Formats (12,5 x 17,5 cm bis 18 x 24 cm). Fast immer rückseitig mit Begleittext (meist auf englisch, teils auf deutsch) und Stempeln. -- Zustand: Fotos meist gebogen; häufiger fleckig, selten mit Knicken. - Elisabeth II. (englisch Elizabeth II; * 21. April 1926 als Elizabeth Alexandra Mary in Mayfair, London) aus dem Haus Windsor ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten einschließlich deren Territorien und abhängigen Gebieten. Darüber hinaus ist sie das Oberhaupt des 56 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations, Lehnsherrin der britischen Kronbesitzungen sowie weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche von England. Elisabeth II. ist in Personalunion das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs sowie folgender Commonwealth Realms: Antigua und Barbuda, Australien, Bahamas, Belize, Grenada, Jamaika, Kanada, Neuseeland, Papua-Neuguinea, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Salomonen und Tuvalu. Während ihrer Regentschaft variierte die Zahl der Commonwealth Realms, da die meisten britische Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangten und mehrere dieser Staaten sich zu Republiken erklärten. Daher war Elisabeth II. zeitweilig auch Königin von Barbados, Ceylon, Fidschi, Gambia, Ghana, Guyana, Kenia, Malawi, Malta, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, der Südafrikanischen Union, von Tanganjika, Trinidad und Tobago sowie Uganda. Nur im Vereinigten Königreich übt die Königin ihre fast ausschließlich repräsentativen Rechte und Pflichten persönlich aus. In den übrigen Commonwealth Realms wird sie durch Generalgouverneure vertreten. Aufgrund jahrhundertealten Gewohnheitsrechts ist sie de facto eine konstitutionelle, parlamentarische Monarchin. Elisabeth II. stand bei ihrer Geburt nach ihrem Onkel Eduard VIII. und ihrem Vater Georg VI. an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Ihr Vater bestieg 1936, nach der Abdankung seines älteren Bruders, den Thron. Als heiress presumptive (voraussichtliche Thronfolgerin) übernahm Elisabeth während des Zweiten Weltkriegs erstmals Aufgaben in der Öffentlichkeit und diente in der Frauenabteilung des britischen Heeres. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philip von Griechenland und Dänemark, den Herzog von Edinburgh, mit dem sie vier Kinder hat: Charles, Anne, Andrew und Edward. Prinz Philip starb nach der 73 Jahre und 140 Tage dauernden Ehe am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren und 303 Tagen. Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elisabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt und war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Ihre Herrschaftszeit, 70 Jahre und 212 Tage, ist eine der längsten der Geschichte. Sie hat den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr und ist das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Bedeutende politische Prozesse während ihrer Herrschaft waren die Entkolonialisierung des Britischen Weltreiches, der Kalte Krieg, der Nordirlandkonflikt und sowohl der Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Union als auch der Brexit. Trotz zunehmender Kritik der Massenmedien an der Königsfamilie und gewachsener Zustimmung zur republikanischen Staatsform - insbesondere in Australien - genießt die Monarchie unter Königin Elisabeth II. weiterhin breite Akzeptanz in der Bevölkerung. (Quelle: wikipedia.).