Manuskripte & Papierantiquitäten, Comics, freimaurer, Signiert (23 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (62)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (0)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (1)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (23)

Zustand Mehr dazu

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (3)

- Gut oder Befriedigend (17)

- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Wie beschrieben (3)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Softcover (2)

Weitere Eigenschaften

Sprache (7)

Gratisversand

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Original Autogramm Katja Horneffer /// Autograph signiert signed signee

Verlag: ZDF

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Katja Horneffer bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Katja Horneffer (* 13. August 1968 in Göttingen) ist eine in der ZDF-Wetterredaktion tätige Meteorologin und Fernsehmoderatorin. Leben und Wirken Katja Horneffer wuchs als jüngere von zwei Töchtern des aus Northeim stammenden Mathematikers und Bremer Universitätsprofessors Klaus Horneffer (* 1936) und dessen Frau Hedda, geb. Claßen (1936-2025), einer Apothekerin, zunächst in Göttingen und ab 1971 in Bremen auf, wo sie 1987 das Abitur absolvierte.[1] Ihr Vater war von 2003 bis 2006 Großmeister der Vereinigten Großlogen von Deutschland, der Gesamtvertretung aller deutschen Freimaurer.[2] Nach dem Abitur studierte Katja Horneffer von 1987 bis 1993 Meteorologie in Bonn, schloss mit dem Diplom ab und wurde 1996 in Hamburg promoviert. Ihre Dissertation schrieb sie 1996 zum Thema Energie- und Feuchtehaushalt im nichthydrostatischen Mesoskalamodell GESIMA bei Nestung in das Regionalklimamodell REMO an der Universität Hamburg.[3] Bevor Horneffer zum ZDF nach Mainz kam, arbeitete sie unter anderem in München bei Antenne Bayern und in Stuttgart beim Südwest 3 Fernsehen. Im ZDF moderiert sie die Wettervorhersage im Mittagsmagazin und im Anschluss an die Nachrichtensendungen heute und heute-journal abwechselnd mit den Kollegen der Wetterredaktion. Seit Januar 2020 leitet sie das Wetterteam im ZDF.[4] Sie ist verheiratet, Mutter eines Sohnes und lebt im hessischen Bensheim.[5] /// Standort Wimregal GAD-0299 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Wolfgang Bahro RTL /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Bahro bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Wolfgang Bahro (* 18. September 1960 in Berlin-Wilmersdorf[1]) ist ein deutscher Schauspieler und Kabarettist. Nach seinem Abitur studierte Bahro Psychologie und Theaterwissenschaften, brach das Studium aber ab. Von 1980 bis 1984 absolvierte er eine Schauspielausbildung an der FU Berlin. Im Jahr 1990 spielte Wolfgang Bahro in der zehnteiligen ZDF-Comedysendung Die Didi-Show mit. 1992 folgte die 6-teilige Miniserie Durchreise Die Geschichte einer Firma. Seit Anfang 1993 spielt Bahro bei der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten die Rolle des intriganten Rechtsanwalts Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Jo" Gerner. Daneben übernahm er Rollen in Fernsehfilmen wie Egon Monks Mehrteiler Die Geschwister Oppermann nach Lion Feuchtwanger und Peter Wecks chronistischem Drama Durchreise Die Geschichte einer Firma. Außerdem war er in verschiedenen Gastrollen in Fernsehserien wie Ein Bayer auf Rügen, Löwenzahn, SOKO 5113 und Schloss Einstein zu sehen. Außerdem spielt er neben seiner Fernsehtätigkeit Theater (z. B. Familienbande von Rolf Hochhuth) und Kabarett (z. B. das Jubiläumsprogramm Besetzt der Stachelschweine), spricht in diversen Hörspielen (u. a. in Das Sternentor) und veröffentlichte Musik-CDs. In einem Interview mit dem Magazin Closer machte Bahro öffentlich, dass er Mitglied im Bund der Freimaurer sei.[2][3] Wolfgang Bahro ist seit 2001 mit Barbara Brödler-Bahro verheiratet und hat einen Sohn namens David Bahro.[4] /// Standort Wimregal GAD-20.106 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Fritz Muliar (1919-2009) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Kleine Postkarte von Fritz Muliar bildseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Fritz Muliar, gebürtig Friedrich Ludwig Stand (* 12. Dezember 1919 in Wien; ? 4. Mai 2009 in Wien-Alsergrund), war ein österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Regisseur. Muliar wurde als uneheliches Kind geboren und wuchs in Wien-Neubau auf. Sein leiblicher Vater Maximilian Wechselbaum war ein Tiroler k.u.k. Offizier, der keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte und sich später den Nationalsozialisten anschloss. Muliars Mutter Leopoldine Stand, die als Sekretärin bei der Oesterreichischen Kontrollbank arbeitete, stand den Sozialdemokraten nahe. 1924 lernte sie den russisch-jüdischen Juwelier Mischa Muliar kennen und heiratete ihn. Muliars Großeltern waren streng katholisch und deutschnationaler Gesinnung. Nachdem seine erste Ehe mit Gretl Doering (1923-1997)[2] kurz zuvor gescheitert war, heiratete Muliar 1955 Franziska Kalmar (* 1930)[3], die erste Fernsehsprecherin Österreichs. Mit ihr hatte er die Söhne Alexander (* 1957) und Martin (* 1959). Sein Sohn Hans (* 1946) aus erster Ehe mit Gretl Doering starb 1990. Muliars Enkel, Markus, veröffentlichte 2015 das Buch Damit wir uns verstehen!, in welchem er Tagebücher und Briefe seines Großvaters aus dem Zweiten Weltkrieg transkribierte. Muliar war Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt und feierte 2006 sein 70-jähriges Bühnenjubiläum. Er lebte mit seiner Frau in Groß-Enzersdorf in der Nähe der Lobau bei Wien. Muliar war aktiver Sozialdemokrat und unterstützte regelmäßig Wahlkampagnen der SPÖ. Er war bekennender Freimaurer und gehörte einer Wiener Freimaurerloge an.[4] Fritz Muliar war auch Mitglied im parteilosen und überreligiösen Österreichischen Pfadfinderbund. Karriere Mit 16 Jahren beendete Fritz Muliar die Schule und begann ein Schauspielstudium am Neuen Wiener Konservatorium. Seine ersten kabarettistischen Auftritte erfolgten 1937 in Stella Kadmons Kleinkunstbühne ?Der liebe Augustin?, später auch im ?Simpl?, wo er allerdings, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938, nur noch harmlose Opernparodien und Bauernschwänke spielen durfte. Nebenher arbeitete er als Vertreter für Babykosmetik, um Geld für den Lebensunterhalt (auch seiner Mutter) zu verdienen, nachdem der Stiefvater im März 1938 vor den Nazis in die USA geflohen war. Im April 1940 wurde Muliar zur Wehrmacht eingezogen. 1942 saß er sieben Monate wegen Wehrkraftzersetzung und Betätigung zur Wiederherstellung eines freien Österreichs in Einzelhaft. Er wurde sogar zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber in eine fünfjährige Haftstrafe umgewandelt, die zur sogenannten ?Frontbewährung? in einer Strafeinheit an der Ostfront ausgesetzt wurde. Das Kriegsende erlebte er in britischer Kriegsgefangenschaft. 1946 fing er als Sprecher bei Radio Klagenfurt der Sendergruppe Alpenland an, wo er seine spätere Frau Gretl Doering kennenlernte. Doering brachte ihren vierjährigen Sohn Heinz mit in die Ehe, aus der kurze Zeit nach der Hochzeit Sohn Hans hervorging. Muliar arbeitete als Schauspieler und Regisseur in Graz bei ?Der Igel - das kleine Zeittheater? Er wechselte an das Steirische Landestheater, wo er sogar ein Angebot als Theaterdirektor hätte annehmen können. Ehrengrab von Fritz Muliar auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 33G, Nr. 42) Stattdessen kehrte er 1949 zurück nach Wien ans Raimundtheater, wo er als Operettenbuffo mit Größen wie Johannes Heesters und Marika Rökk auftrat, zeitweise aber auch als Conférencier im Nachtclub Moulin Rouge arbeitete. Von 1952 bis 1965 spielte er im Simpl an der Seite von Karl Farkas und Ernst Waldbrunn, aber mit der Zeit auch an allen bedeutenden Bühnen Wiens, im Theater in der Josefstadt, im Volkstheater, ab Mitte der 1970er Jahre auch am Wiener Burgtheater, ab 1994 wieder in der ?Josefstadt? In den Sommerpausen trat er regelmäßig bei den Salzburger Festspielen auf. Vor der Kamera stand Muliar das erste Mal 1940, in dem Film Herz ohne Heimat mit seiner damaligen Partnerin Friedl Hoffmann und dem seinerzeit noch eher unbekannten Curd Jürgens. Nach dem Krieg spielte er in mehr als 100 Fernsehfilmen und -serien mit. Daneben widmete er sich in vielen Vortragsabenden der Rezitation. Mit zahlreichen Schallplatten-, Rundfunk- und Bühnenprogrammen zum jüdischen Witz etablierte er sich überdies als äußerst populärer Interpret jüdischer Witze im deutschen Sprachraum. Muliar galt als Volksschauspieler. Besonders gut konnte er Menschen darstellen, die jiddisch sprechen oder böhmakeln. Am Sonntag, dem 3. Mai 2009, stand der 89-Jährige zum letzten Mal auf der Bühne der Josefstadt als Baron von Ciccio in Peter Turrinis Stück Die Wirtin[5] nach Carlo Goldoni. In der darauffolgenden Nacht auf Montag verstarb er, nachdem er in seiner Wohnung zusammengebrochen und in das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien gebracht worden war. Am 12. Mai 2009 wurde Fritz Muliar in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 33G, Nr. 42) beigesetzt.[6] Im Jahr 2016 wurde in Wien-Liesing (23. Bezirk) der Muliarplatz nach ihm benannt. Zitate ?Ich bin ein Darsteller des kleinen Mannes - ein jüdischer Bankier, das ist noch drinnen, den Othello muß ich nicht unbedingt spielen. Den Lear - nur in einer Musicalfassung.? ?Mit dem Aberglauben ist es auch so eine Sache: Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.? /// Standort Wimregal GAD-0309 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Fritz Muliar (1919-2009) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Kleine Postkarte von Fritz Muliar bildseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Fritz Muliar, gebürtig Friedrich Ludwig Stand (* 12. Dezember 1919 in Wien; ? 4. Mai 2009 in Wien-Alsergrund), war ein österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Regisseur. Muliar wurde als uneheliches Kind geboren und wuchs in Wien-Neubau auf. Sein leiblicher Vater Maximilian Wechselbaum war ein Tiroler k.u.k. Offizier, der keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte und sich später den Nationalsozialisten anschloss. Muliars Mutter Leopoldine Stand, die als Sekretärin bei der Oesterreichischen Kontrollbank arbeitete, stand den Sozialdemokraten nahe. 1924 lernte sie den russisch-jüdischen Juwelier Mischa Muliar kennen und heiratete ihn. Muliars Großeltern waren streng katholisch und deutschnationaler Gesinnung. Nachdem seine erste Ehe mit Gretl Doering (1923-1997)[2] kurz zuvor gescheitert war, heiratete Muliar 1955 Franziska Kalmar (* 1930)[3], die erste Fernsehsprecherin Österreichs. Mit ihr hatte er die Söhne Alexander (* 1957) und Martin (* 1959). Sein Sohn Hans (* 1946) aus erster Ehe mit Gretl Doering starb 1990. Muliars Enkel, Markus, veröffentlichte 2015 das Buch Damit wir uns verstehen!, in welchem er Tagebücher und Briefe seines Großvaters aus dem Zweiten Weltkrieg transkribierte. Muliar war Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt und feierte 2006 sein 70-jähriges Bühnenjubiläum. Er lebte mit seiner Frau in Groß-Enzersdorf in der Nähe der Lobau bei Wien. Muliar war aktiver Sozialdemokrat und unterstützte regelmäßig Wahlkampagnen der SPÖ. Er war bekennender Freimaurer und gehörte einer Wiener Freimaurerloge an.[4] Fritz Muliar war auch Mitglied im parteilosen und überreligiösen Österreichischen Pfadfinderbund. Karriere Mit 16 Jahren beendete Fritz Muliar die Schule und begann ein Schauspielstudium am Neuen Wiener Konservatorium. Seine ersten kabarettistischen Auftritte erfolgten 1937 in Stella Kadmons Kleinkunstbühne ?Der liebe Augustin?, später auch im ?Simpl?, wo er allerdings, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938, nur noch harmlose Opernparodien und Bauernschwänke spielen durfte. Nebenher arbeitete er als Vertreter für Babykosmetik, um Geld für den Lebensunterhalt (auch seiner Mutter) zu verdienen, nachdem der Stiefvater im März 1938 vor den Nazis in die USA geflohen war. Im April 1940 wurde Muliar zur Wehrmacht eingezogen. 1942 saß er sieben Monate wegen Wehrkraftzersetzung und Betätigung zur Wiederherstellung eines freien Österreichs in Einzelhaft. Er wurde sogar zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber in eine fünfjährige Haftstrafe umgewandelt, die zur sogenannten ?Frontbewährung? in einer Strafeinheit an der Ostfront ausgesetzt wurde. Das Kriegsende erlebte er in britischer Kriegsgefangenschaft. 1946 fing er als Sprecher bei Radio Klagenfurt der Sendergruppe Alpenland an, wo er seine spätere Frau Gretl Doering kennenlernte. Doering brachte ihren vierjährigen Sohn Heinz mit in die Ehe, aus der kurze Zeit nach der Hochzeit Sohn Hans hervorging. Muliar arbeitete als Schauspieler und Regisseur in Graz bei ?Der Igel - das kleine Zeittheater? Er wechselte an das Steirische Landestheater, wo er sogar ein Angebot als Theaterdirektor hätte annehmen können. Ehrengrab von Fritz Muliar auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 33G, Nr. 42) Stattdessen kehrte er 1949 zurück nach Wien ans Raimundtheater, wo er als Operettenbuffo mit Größen wie Johannes Heesters und Marika Rökk auftrat, zeitweise aber auch als Conférencier im Nachtclub Moulin Rouge arbeitete. Von 1952 bis 1965 spielte er im Simpl an der Seite von Karl Farkas und Ernst Waldbrunn, aber mit der Zeit auch an allen bedeutenden Bühnen Wiens, im Theater in der Josefstadt, im Volkstheater, ab Mitte der 1970er Jahre auch am Wiener Burgtheater, ab 1994 wieder in der ?Josefstadt? In den Sommerpausen trat er regelmäßig bei den Salzburger Festspielen auf. Vor der Kamera stand Muliar das erste Mal 1940, in dem Film Herz ohne Heimat mit seiner damaligen Partnerin Friedl Hoffmann und dem seinerzeit noch eher unbekannten Curd Jürgens. Nach dem Krieg spielte er in mehr als 100 Fernsehfilmen und -serien mit. Daneben widmete er sich in vielen Vortragsabenden der Rezitation. Mit zahlreichen Schallplatten-, Rundfunk- und Bühnenprogrammen zum jüdischen Witz etablierte er sich überdies als äußerst populärer Interpret jüdischer Witze im deutschen Sprachraum. Muliar galt als Volksschauspieler. Besonders gut konnte er Menschen darstellen, die jiddisch sprechen oder böhmakeln. Am Sonntag, dem 3. Mai 2009, stand der 89-Jährige zum letzten Mal auf der Bühne der Josefstadt als Baron von Ciccio in Peter Turrinis Stück Die Wirtin[5] nach Carlo Goldoni. In der darauffolgenden Nacht auf Montag verstarb er, nachdem er in seiner Wohnung zusammengebrochen und in das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien gebracht worden war. Am 12. Mai 2009 wurde Fritz Muliar in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 33G, Nr. 42) beigesetzt.[6] Im Jahr 2016 wurde in Wien-Liesing (23. Bezirk) der Muliarplatz nach ihm benannt. Zitate ?Ich bin ein Darsteller des kleinen Mannes - ein jüdischer Bankier, das ist noch drinnen, den Othello muß ich nicht unbedingt spielen. Den Lear - nur in einer Musicalfassung.? ?Mit dem Aberglauben ist es auch so eine Sache: Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.? /// Standort Wimregal GAD-0297 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Wolfgang Bahro RTL /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Bahro bildseitig mit weißem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Wolfgang Bahro (* 18. September 1960 in Berlin-Wilmersdorf[1]) ist ein deutscher Schauspieler und Kabarettist. Nach seinem Abitur studierte Bahro Psychologie und Theaterwissenschaften, brach das Studium aber ab. Von 1980 bis 1984 absolvierte er eine Schauspielausbildung an der FU Berlin. Im Jahr 1990 spielte Wolfgang Bahro in der zehnteiligen ZDF-Comedysendung Die Didi-Show mit. 1992 folgte die 6-teilige Miniserie Durchreise - Die Geschichte einer Firma. Seit Anfang 1993 spielt Bahro bei der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten die Rolle des intriganten Rechtsanwalts Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim ?Jo? Gerner. Daneben übernahm er Rollen in Fernsehfilmen wie Egon Monks Mehrteiler Die Geschwister Oppermann nach Lion Feuchtwanger und Peter Wecks chronistischem Drama Durchreise - Die Geschichte einer Firma. Außerdem war er in verschiedenen Gastrollen in Fernsehserien wie Ein Bayer auf Rügen, Löwenzahn, SOKO 5113 und Schloss Einstein zu sehen. Außerdem spielt er neben seiner Fernsehtätigkeit Theater (z. B. Familienbande von Rolf Hochhuth) und Kabarett (z. B. das Jubiläumsprogramm Besetzt der Stachelschweine), spricht in diversen Hörspielen (u. a. in Das Sternentor) und veröffentlichte Musik-CDs. In einem Interview mit dem Magazin Closer machte Bahro öffentlich, dass er Mitglied im Bund der Freimaurer sei.[2][3] Wolfgang Bahro ist seit 2001 mit Barbara Brödler-Bahro verheiratet und hat einen Sohn namens David Bahro.[4] /// Standort Wimregal GAD-0152 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Wolfgang Bahro RTL /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Wolfgang Bahro bildseitig mit blauem Edding signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Wolfgang Bahro (* 18. September 1960 in Berlin-Wilmersdorf[1]) ist ein deutscher Schauspieler und Kabarettist. Nach seinem Abitur studierte Bahro Psychologie und Theaterwissenschaften, brach das Studium aber ab. Von 1980 bis 1984 absolvierte er eine Schauspielausbildung an der FU Berlin. Im Jahr 1990 spielte Wolfgang Bahro in der zehnteiligen ZDF-Comedysendung Die Didi-Show mit. 1992 folgte die 6-teilige Miniserie Durchreise - Die Geschichte einer Firma. Seit Anfang 1993 spielt Bahro bei der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten die Rolle des intriganten Rechtsanwalts Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim ?Jo? Gerner. Daneben übernahm er Rollen in Fernsehfilmen wie Egon Monks Mehrteiler Die Geschwister Oppermann nach Lion Feuchtwanger und Peter Wecks chronistischem Drama Durchreise - Die Geschichte einer Firma. Außerdem war er in verschiedenen Gastrollen in Fernsehserien wie Ein Bayer auf Rügen, Löwenzahn, SOKO 5113 und Schloss Einstein zu sehen. Außerdem spielt er neben seiner Fernsehtätigkeit Theater (z. B. Familienbande von Rolf Hochhuth) und Kabarett (z. B. das Jubiläumsprogramm Besetzt der Stachelschweine), spricht in diversen Hörspielen (u. a. in Das Sternentor) und veröffentlichte Musik-CDs. In einem Interview mit dem Magazin Closer machte Bahro öffentlich, dass er Mitglied im Bund der Freimaurer sei.[2][3] Wolfgang Bahro ist seit 2001 mit Barbara Brödler-Bahro verheiratet und hat einen Sohn namens David Bahro.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box84-U0023ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Alfred Grosser Soziologe Publizist /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Blankopostkarte mit aufmontiertem Zeitungsportrait Grossers von Alfred Grosser mit blauem Stift signiert.- /// Alfred Grosser (* 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main) ist ein deutsch-französischer Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler. Sein Vater Paul Grosser (1880-1934) war Direktor einer Frankfurter Kinderklinik, Sozialdemokrat und jüdischer Herkunft, außerdem Freimaurer, nach den Angaben von Grosser, weshalb er 1933 mit seiner Familie nach Frankreich emigrierte. Durch eine Verordnung des Justizministers Vincent Auriol am 1. Oktober 1937 wurde seiner verwitweten Mutter Frau Lily Rosenthal und somit auch ihm die französische Staatsbürgerschaft verliehen, was sie davor bewahrte, von der Regierung Daladier im September 1939 wie die anderen von Hitler verfolgten Deutschen als ?Feinde? in französischen Lagern interniert zu werden. Er studierte Politikwissenschaft und Germanistik und war ab 1955 Inhaber eines Lehrstuhls am Institut d?études politiques de Paris (Sciences Po) in Paris. 1992 wurde er als Studien- und Forschungsdirektor an der Fondation nationale des sciences politiques emeritiert. Alfred Grosser, 1975 Alfred Grosser (1929/30) als Kind in Frankfurt. Grosser war ab 1965 Mitarbeiter zahlreicher Zeitungen und Fernsehanstalten. Unter anderem schrieb er politische Kolumnen für die Tageszeitungen La Croix und Ouest-France. Er setzte sich sehr für die deutsch-französische Verständigung ein. Neben Joseph Rovan (1918-2004) ist Grosser ein herausragender französischer Intellektueller mit deutsch-jüdischen Wurzeln. Er hat sich in der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart für die deutsch-französischen Beziehungen eingesetzt und war einer der intellektuellen Wegbereiter im Vorfeld des Elysée-Vertrags. Bei zahlreichen Reisen und Vorträgen in Deutschland und Frankreich hat er an der Aussöhnung der Nachbarländer mitgewirkt und sie gefestigt.[2] Grosser definierte sich als ?Atheist, der dem Christentum nahe steht?.[3] Haltung zu Israel Grosser ist bekannt als Gegner der israelischen sowie zum Teil auch der französischen Regierungspolitik. Seit einigen Jahren vertritt er die These, dass ?Israelkritik? in Deutschland nicht erlaubt sei und eine Keule gegen die Deutschen geschwungen werde, die besage ?[.] ich schlage Dich mit Auschwitz [.]? Er bekräftigte damit ausdrücklich die Position und Formulierung Martin Walsers, die 1998 zu einem Eklat geführt hatte. Grosser ist außerdem der Meinung, die Politik Israels fördere den Antisemitismus.[4] Aus Protest gegen die aus seiner Sicht unausgewogene Nahost-Berichterstattung verließ der Publizist im Jahr 2003 den Aufsichtsrat des französischen Magazins L?Express: ?Die Chefredaktion hatte nur zögernd meine positive Rezension eines israel-kritischen Buches veröffentlicht. In der folgenden Nummer druckte man einen Sturm Leserbriefe, die mich beschimpften.?[5] Anlässlich der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises 2007 durch den Focus-Herausgeber Helmut Markwort an Henryk M. Broder kritisierte Alfred Grosser beide als des Börnepreises und einer Verleihung in der Frankfurter Paulskirche für nicht würdig.[6] Hintergrund war eine vom Focus nicht abgedruckte positive Rezension Grossers über ein Buch von Rupert Neudeck, in dem dieser Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Grosser war Hauptredner bei der am 9. November 2010 von der Stadt Frankfurt am Main veranstalteten Gedenkfeier an die Pogromnacht in der Paulskirche, wofür Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth im Vorfeld von verschiedenen Seiten kritisiert worden war. Mitglieder des Zentralrats der Juden in Deutschland hatten gedroht, die Feier zu verlassen, sollte Grosser ?ausfallend gegenüber Israel? werden.[7] Roth erklärte daraufhin, einige Äußerungen Grossers seien ihr nicht bekannt gewesen, verteidigte jedoch dessen Einladung, da er sich ?viele Jahrzehnte um die Aussöhnung der Völker bemüht? habe.[8] Der befürchtete Eklat blieb aus. Sowohl Grosser als auch der Redner des Zentralrats der Juden, Vizepräsident Dieter Graumann, waren bei der Gedenkfeier um Mäßigung bemüht und gaben sich symbolisch die Hand.[9] In einer Rezension verteidigte Grosser die umstrittene Heinz-Berggruen-Biographie von Vivien Stein (Berggruens ?Wille, keine Steuern zu zahlen [.] sollte ernst genommen werden.?).[10] Zugleich kritisiert er darin Michael Naumann, der als Staatsminister für Kultur den Kauf der Sammlung Berggruen seinerzeit betrieben hatte. Naumann wies den Vorwurf Grossers zurück, er sei ?Antworten schuldig? geblieben, und zeigte sich seinerseits verwundert darüber, dass Grosser als Rezensent nicht auf die ?negativ-dialektische Variante jenes Antisemitismus? einging, die in Vivien Steins Vorwurf zu erkennen sei, Berggruen habe sich nicht offensiv zu seinem Judentum bekannt.[11] In der Debatte um den Grass-Text Was gesagt werden muss verteidigte er dessen Autor. Grass habe zwar seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS zu lange verschwiegen, jedoch: ?Es gab damals 900.000 junge Deutsche, die in der Waffen-SS waren, nicht aber in der SS.? Er wiederholte seine Ansicht, dass sachliche Kritik an israelischer Politik in Deutschland tabuisiert sei: ?Es heißt aber immer sofort, das sei Antisemitismus.? Grosser sagte außerdem: ?Die israelische Regierung provoziert.? Und: ?Um von der eigenen Politik etwa gegen die Siedler abzulenken, braucht man die Gefahr aus Iran.?[12] Arno Widmann bezeichnete es im Januar 2015 als grotesk, dass mehr als die Hälfte des Wikipedia-Artikels über Grosser dessen Kritik an der israelischen Politik und die Kritik an der Kritik einnehme. Grosser habe vor Langem deutlich gemacht, wie wenig wichtig ihm ?seine Jüdischkeit . im Gesamt seiner politisch-religiösen Überzeugungen? sei, ?wie er an der Seite Israels steht, wenn es bedroht ist, aber keinen Grund sieht, darüber hinwegzusehen, wie es das Leben, die Existenz der Palästinenser bedroht.?[13] An seinem 90. Geburtstag bestritt er am 1. Februar 2015 im Deutschlandfunk das ?Interview der Woche? mit Aufsehen erregenden Aussagen zu vielen aktuellen und nicht.

-

Original Autogramm Alfred Grosser Soziologe Publizist /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Sehr gut. Schwarzweissfoto von Alfred Grosser umseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Kurz Faber [?]13.3.95" /// Alfred Grosser (* 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main) ist ein deutsch-französischer Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler. Sein Vater Paul Grosser (1880-1934) war Direktor einer Frankfurter Kinderklinik, Sozialdemokrat und jüdischer Herkunft, außerdem Freimaurer, nach den Angaben von Grosser, weshalb er 1933 mit seiner Familie nach Frankreich emigrierte. Durch eine Verordnung des Justizministers Vincent Auriol am 1. Oktober 1937 wurde seiner verwitweten Mutter Frau Lily Rosenthal und somit auch ihm die französische Staatsbürgerschaft verliehen, was sie davor bewahrte, von der Regierung Daladier im September 1939 wie die anderen von Hitler verfolgten Deutschen als ?Feinde? in französischen Lagern interniert zu werden. Er studierte Politikwissenschaft und Germanistik und war ab 1955 Inhaber eines Lehrstuhls am Institut d?études politiques de Paris (Sciences Po) in Paris. 1992 wurde er als Studien- und Forschungsdirektor an der Fondation nationale des sciences politiques emeritiert. Alfred Grosser, 1975 Alfred Grosser (1929/30) als Kind in Frankfurt. Grosser war ab 1965 Mitarbeiter zahlreicher Zeitungen und Fernsehanstalten. Unter anderem schrieb er politische Kolumnen für die Tageszeitungen La Croix und Ouest-France. Er setzte sich sehr für die deutsch-französische Verständigung ein. Neben Joseph Rovan (1918-2004) ist Grosser ein herausragender französischer Intellektueller mit deutsch-jüdischen Wurzeln. Er hat sich in der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart für die deutsch-französischen Beziehungen eingesetzt und war einer der intellektuellen Wegbereiter im Vorfeld des Elysée-Vertrags. Bei zahlreichen Reisen und Vorträgen in Deutschland und Frankreich hat er an der Aussöhnung der Nachbarländer mitgewirkt und sie gefestigt.[2] Grosser definierte sich als ?Atheist, der dem Christentum nahe steht?.[3] Haltung zu Israel Grosser ist bekannt als Gegner der israelischen sowie zum Teil auch der französischen Regierungspolitik. Seit einigen Jahren vertritt er die These, dass ?Israelkritik? in Deutschland nicht erlaubt sei und eine Keule gegen die Deutschen geschwungen werde, die besage ?[.] ich schlage Dich mit Auschwitz [.]? Er bekräftigte damit ausdrücklich die Position und Formulierung Martin Walsers, die 1998 zu einem Eklat geführt hatte. Grosser ist außerdem der Meinung, die Politik Israels fördere den Antisemitismus.[4] Aus Protest gegen die aus seiner Sicht unausgewogene Nahost-Berichterstattung verließ der Publizist im Jahr 2003 den Aufsichtsrat des französischen Magazins L?Express: ?Die Chefredaktion hatte nur zögernd meine positive Rezension eines israel-kritischen Buches veröffentlicht. In der folgenden Nummer druckte man einen Sturm Leserbriefe, die mich beschimpften.?[5] Anlässlich der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises 2007 durch den Focus-Herausgeber Helmut Markwort an Henryk M. Broder kritisierte Alfred Grosser beide als des Börnepreises und einer Verleihung in der Frankfurter Paulskirche für nicht würdig.[6] Hintergrund war eine vom Focus nicht abgedruckte positive Rezension Grossers über ein Buch von Rupert Neudeck, in dem dieser Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Grosser war Hauptredner bei der am 9. November 2010 von der Stadt Frankfurt am Main veranstalteten Gedenkfeier an die Pogromnacht in der Paulskirche, wofür Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth im Vorfeld von verschiedenen Seiten kritisiert worden war. Mitglieder des Zentralrats der Juden in Deutschland hatten gedroht, die Feier zu verlassen, sollte Grosser ?ausfallend gegenüber Israel? werden.[7] Roth erklärte daraufhin, einige Äußerungen Grossers seien ihr nicht bekannt gewesen, verteidigte jedoch dessen Einladung, da er sich ?viele Jahrzehnte um die Aussöhnung der Völker bemüht? habe.[8] Der befürchtete Eklat blieb aus. Sowohl Grosser als auch der Redner des Zentralrats der Juden, Vizepräsident Dieter Graumann, waren bei der Gedenkfeier um Mäßigung bemüht und gaben sich symbolisch die Hand.[9] In einer Rezension verteidigte Grosser die umstrittene Heinz-Berggruen-Biographie von Vivien Stein (Berggruens ?Wille, keine Steuern zu zahlen [.] sollte ernst genommen werden.?).[10] Zugleich kritisiert er darin Michael Naumann, der als Staatsminister für Kultur den Kauf der Sammlung Berggruen seinerzeit betrieben hatte. Naumann wies den Vorwurf Grossers zurück, er sei ?Antworten schuldig? geblieben, und zeigte sich seinerseits verwundert darüber, dass Grosser als Rezensent nicht auf die ?negativ-dialektische Variante jenes Antisemitismus? einging, die in Vivien Steins Vorwurf zu erkennen sei, Berggruen habe sich nicht offensiv zu seinem Judentum bekannt.[11] In der Debatte um den Grass-Text Was gesagt werden muss verteidigte er dessen Autor. Grass habe zwar seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS zu lange verschwiegen, jedoch: ?Es gab damals 900.000 junge Deutsche, die in der Waffen-SS waren, nicht aber in der SS.? Er wiederholte seine Ansicht, dass sachliche Kritik an israelischer Politik in Deutschland tabuisiert sei: ?Es heißt aber immer sofort, das sei Antisemitismus.? Grosser sagte außerdem: ?Die israelische Regierung provoziert.? Und: ?Um von der eigenen Politik etwa gegen die Siedler abzulenken, braucht man die Gefahr aus Iran.?[12] Arno Widmann bezeichnete es im Januar 2015 als grotesk, dass mehr als die Hälfte des Wikipedia-Artikels über Grosser dessen Kritik an der israelischen Politik und die Kritik an der Kritik einnehme. Grosser habe vor Langem deutlich gemacht, wie wenig wichtig ihm ?seine Jüdischkeit . im Gesamt seiner politisch-religiösen Überzeugungen? sei, ?wie er an der Seite Israels steht, wenn es bedroht ist, aber keinen Grund sieht, darüber hinwegzusehen, wie es das Leben, die Existenz der Palästinenser bedroht.?[13] An seinem 90. Geburtstag bestritt er am 1. Februar 2015 im Deutschlandfunk das ?Interview der Woche? mit Aufsehen erregenden Aussagen zu vielen akt.

-

Original Autogramm Erich Schmidtbochum (1913-1999) BIldhauer /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 40,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 3 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blanko-Postkarte von Erich Schmidtbochum mit blauem Kuli signiert. /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Erich Schmidtbochum, eigentlich Erich Schmidt (* 30. November 1913 in Bochum; ? 7. Juni 1999 in Braunschweig) war ein deutscher Bildhauer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Rezeption 3 Werke 4 Literatur 5 Weblinks 6 Einzelnachweise Leben Mit 16 Jahren besuchte er den Abendlehrgang für Bildhauer der Kunstgewerbeschule Dortmund, mit 17 Jahren erhielt er die Zulassung zur Meisterklasse. Im März 1934 bestand er die Staatliche Abschlussprüfung mit Auszeichnung. Danach verlegte er den Schwerpunkt seines Schaffens nach Bochum und fügte auf die ehrende Anregung der Stadt Bochum seinem Namen im Jahre 1937 den Zusatz ?Bochum? hinzu, nannte sich also Erich Schmidtbochum. Sein Schaffen wurde durch die Einberufung zum Wehrdienst unterbrochen, kurz nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft entstanden neue Skulpturen. Er verstarb in Braunschweig; begraben ist er in Wolfenbüttel, wo sich auf dem Friedhof auch sein Ehrengrab befindet. Erich Schmidtbochum war ein Mitglied im Bund der Freimaurer, seine Loge ist in Wolfenbüttel beheimatet.[1] Rezeption Schmidtbochums Werke zeichnen sich durch vereinfachte kubische Formgebung aus, die jedoch nie das Anatomische zugunsten einer völligen Abstraktion verlässt. Nach seinem Tod übernahm im Dezember 2000 die Stadt Wolfenbüttel Plastiken aus den Werkbeständen. Der künstlerische Nachlass ging nach Bochum und Wolfenbüttel. Werke Bronzefigur Wolf von 1979 Büste des Grafen Ostermann Grabdenkmal Betender Bergmann, Bochum Hauptfriedhof, Feld 23 Bronzeplastiken vor dem Haupteingang der Bundesknappschaft Bochum Bronzefigur eines Versuchsschmelzers Büste Bernhard Kleff Bronzeporträt des Generals St. Pièrre Relief Siegfried bekämpft den Drachen Brunnenfigur Der Flötenspieler Bronzefigur Feierabend Victoria Luise Porträt in Bronze Ernst Bergfeld Porträt in Bronze Hans Ehrich Porträt in Bronze Bronzeplastik Flora Nathan der Weise, Bronzeplastik in Wolfenbüttel (siehe Nathan-Denkmal (Wolfenbüttel)) Die 3 Grazien Bronzeplastik von 1958, Salzgitter-Bad, Kreuzung Kaiserstraße/Hinter dem Salze /// Standort Wimregal GAD-10.061ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Erich Schmidtbochum (1913-1999) BIldhauer /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blanko-Postkarte mit aufmontiertem Zeitungsbild von Erich Schmidtbochum bildseitig mit blauem Kuli signiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Erich Schmidtbochum, eigentlich Erich Schmidt (* 30. November 1913 in Bochum; ? 7. Juni 1999 in Braunschweig) war ein deutscher Bildhauer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Rezeption 3 Werke 4 Literatur 5 Weblinks 6 Einzelnachweise Leben Mit 16 Jahren besuchte er den Abendlehrgang für Bildhauer der Kunstgewerbeschule Dortmund, mit 17 Jahren erhielt er die Zulassung zur Meisterklasse. Im März 1934 bestand er die Staatliche Abschlussprüfung mit Auszeichnung. Danach verlegte er den Schwerpunkt seines Schaffens nach Bochum und fügte auf die ehrende Anregung der Stadt Bochum seinem Namen im Jahre 1937 den Zusatz ?Bochum? hinzu, nannte sich also Erich Schmidtbochum. Sein Schaffen wurde durch die Einberufung zum Wehrdienst unterbrochen, kurz nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft entstanden neue Skulpturen. Er verstarb in Braunschweig; begraben ist er in Wolfenbüttel, wo sich auf dem Friedhof auch sein Ehrengrab befindet. Erich Schmidtbochum war ein Mitglied im Bund der Freimaurer, seine Loge ist in Wolfenbüttel beheimatet.[1] Rezeption Schmidtbochums Werke zeichnen sich durch vereinfachte kubische Formgebung aus, die jedoch nie das Anatomische zugunsten einer völligen Abstraktion verlässt. Nach seinem Tod übernahm im Dezember 2000 die Stadt Wolfenbüttel Plastiken aus den Werkbeständen. Der künstlerische Nachlass ging nach Bochum und Wolfenbüttel. Werke Bronzefigur Wolf von 1979 Büste des Grafen Ostermann Grabdenkmal Betender Bergmann, Bochum Hauptfriedhof, Feld 23 Bronzeplastiken vor dem Haupteingang der Bundesknappschaft Bochum Bronzefigur eines Versuchsschmelzers Büste Bernhard Kleff Bronzeporträt des Generals St. Pièrre Relief Siegfried bekämpft den Drachen Brunnenfigur Der Flötenspieler Bronzefigur Feierabend Victoria Luise Porträt in Bronze Ernst Bergfeld Porträt in Bronze Hans Ehrich Porträt in Bronze Bronzeplastik Flora Nathan der Weise, Bronzeplastik in Wolfenbüttel (siehe Nathan-Denkmal (Wolfenbüttel)) Die 3 Grazien Bronzeplastik von 1958, Salzgitter-Bad, Kreuzung Kaiserstraße/Hinter dem Salze /// Standort Wimregal GAD-10.060 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

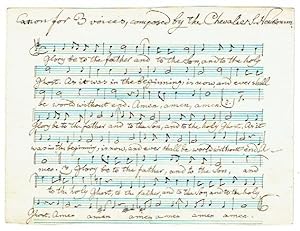

Eigenh. Manuskript mit zweifacher Unterschrift.

Verlag: o. O. u. D.

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 4.500,00

Währung umrechnenEUR 7,50 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb2 pp. Quer-8vo. Hübsches Manuskript auf gedrucktem Notenpapier Canon for 3 voices, composed by the Chevalier S. Neukomm" und Canon for 3 voices composed by the Chevalier S. Neukomm" mit eigenh. Textunterlegung. - Neukomm war das älteste Kind des Schullehrers David Neukomm und seiner Gattin Kordula, geb. Rieder. Der junge Neukomm konnte schon im Alter von vier Jahren fließend lesen und im Alter von fünf schreiben, der Vater sorgte für diese frühkindliche Ausbildung. Kurze Zeit später erhielt er Musikunterricht beim Salzburger Domorganisten Franz Xaver Weissager. Mit sechs Jahren soll er bereits Orgel gespielt haben, wobei Weissauer das Pedal bediente. Er übte sich aber auch auf Streich- und Blasinstrumenten. Unterricht in Harmonielehre erhielt Neukomm bei Michael Haydn, dessen Gattin Maria Magdalena mit Neukomms Mutter verwandt war. Mit 16 Jahren ernannte man ihn zum Titularorganisten an der Salzburger Universitätskirche und er verdiente sein eigenes Geld. Kurze Zeit danach arbeitete er als Korrepetitor am Theater. Im Alter von 19 Jahren, im März 1797 ging Neukomm nach Wien.Auf Empfehlung Michael Haydns wurde Neukomm erst Schüler und dann enger Mitarbeiter Joseph Haydns. Haydn schätzte offenbar die musikalischen Fähigkeiten seines Schülers. Er vertraute Neukomm die Erstellung von Klavierauszügen seiner beiden Oratorien Die Schöpfung und Die Jahreszeiten an und Neukomm arbeitete auf Wunsch Haydns das Oratorium Il Ritorno di Tobia um und verfasste Arrangements von Schottischen Liedern für ihn. In den sieben Jahren in Wien, von 1797 bis 1804, erteilte Neukomm Klavier- und Gesangsunterricht. Seine bekanntesten Schüler waren Anna Milder-Hauptmann und Franz Xaver Wolfgang Mozart, genannt Wolfgang Amadeus der Jüngere.Neukomm war ein großer Verehrer Mozarts. Quasi als Zugabe zu Mozarts Requiem vertonte er das Responsorium Libera me, das während der ggf. anschließenden Absolution gesungen wird und das in der üblicherweise gespielten Version von Mozart-Süßmayr natürlich fehlt, da es nicht zu den liturgischen Texten der Missa pro defunctis gehören muss. Neukomm stiftete Joseph Haydns Grabstein und versah diesen mit einem fünfstimmigen Rätselkanon auf Horazens zweideutige Worte non omnis moriar.Neukomm war in vielen Ländern der Welt tätig. So war er zum Beispiel von 1804 bis 1808 Kapellmeister in Sankt Petersburg und von 1816 bis 1821 am Kaiserhof von Johann VI. in Rio de Janeiro, Brasilien. In Erinnerung daran wurde er 1945 Namenspatron des Stuhles Nr. 6 der Academia Brasileira de Música in Rio. Die meiste Zeit lebte er jedoch in Paris. In den 1820er Jahren bereiste er (außer Frankreich) Italien, die Schweiz, die Niederlande und Großbritannien.Seine Werke erklangen zum feierlichen Einzug König Ludwig XVIII. in Paris nach dem Sieg über Napoléon, wie auch zur Gedächtnisfeier für den 1793 auf dem Schafott hingerichteten Ludwig XVI. während des Wiener Kongresses im Januar 1815. Zum Dank ernannte ihn der König von Frankreich zum Ritter der Ehrenlegion, ein Titel, auf den Neukomm stolz war und den er fortan auf die Titelblätter seiner Kompositionen drucken ließ.Sein musikalisches uvre umfasst über 1300 Werke, darunter zehn Opern, drei Oratorien, geistliche Musik und Lieder in verschiedenen Sprachen. Sein großes Vorbild Mozart lernte er nie kennen, er war aber Cembalolehrer von dessen Sohn Carl Thomas Mozart. Neukomm orientierte sich in seiner Musik an der seiner Vorbilder, schaffte es aber trotzdem, innovativ zu sein.Neukomm ist heute wenig bekannt, doch steigt das Interesse an dem vielseitigen Künstler in den letzten Jahren.

-

Eigenh. Brief mit Unterschrift.

Verlag: Paris, 10. IV. 1840., 1840

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 1.800,00

Währung umrechnenEUR 7,50 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb8vo. 2 1/2 pp. Doppelblatt mit Goldschnitt. Eigenh. Kuvert. Schöner Brief an seinen Freund, den Komponist und Violinist Andreas Johann Lorenz Oechsner (1815-1886): [] Ich wünsche lieber H. Oechner daß Ihnen mein aus voller Überzeugung gegebes Zeugniß nützlich seyn möge. Sie sich für Innsbruck melden wollen, so glaube ich, werden Ihnen meine dortigen Freunde mit zuvor kommender Bereitwilligkeit an die Hand gehen. Sie sich mittelß Vorweisung meines Zeugnißes an Sr. Exzellenz Grafen v. Kinigel, [], an Hr. Profeßor Öllacher, (= Apotheke) zur heil. Anna, welcher selbst Kenntniße in Harmonie Lehre besetzt und deßen hochliebenswürdige Frau eine sehr gute Klavierspielerin ist. Sie werden in Innsbruck gute liebe einfache Menschen finden - vielen fehlt es nicht an Empfänglichkeit für Musik, aber leider finden Sie dort weniger Kunst-Mittel als Sie in Weßerling haben: auch sind die Menschen dort zu arm um etwas für Musik verwenden zu können. Ich möchte Ihnen rathen Ihre jetzige Stellung nicht zu verlaßen wenn Sie nicht ganz bestimmt überzeugt sind daß Sie Ihre Lage bedeutend verbeßern.[]" - Neukomm war das älteste Kind des Schullehrers David Neukomm und seiner Gattin Kordula, geb. Rieder. Der junge Neukomm konnte schon im Alter von vier Jahren fließend lesen und im Alter von fünf schreiben, der Vater sorgte für diese frühkindliche Ausbildung. Kurze Zeit später erhielt er Musikunterricht beim Salzburger Domorganisten Franz Xaver Weissager. Mit sechs Jahren soll er bereits Orgel gespielt haben, wobei Weissauer das Pedal bediente. Er übte sich aber auch auf Streich- und Blasinstrumenten. Unterricht in Harmonielehre erhielt Neukomm bei Michael Haydn, dessen Gattin Maria Magdalena mit Neukomms Mutter verwandt war. Mit 16 Jahren ernannte man ihn zum Titularorganisten an der Salzburger Universitätskirche und er verdiente sein eigenes Geld. Kurze Zeit danach arbeitete er als Korrepetitor am Theater. Im Alter von 19 Jahren, im März 1797 ging Neukomm nach Wien.Auf Empfehlung Michael Haydns wurde Neukomm erst Schüler und dann enger Mitarbeiter Joseph Haydns. Haydn schätzte offenbar die musikalischen Fähigkeiten seines Schülers. Er vertraute Neukomm die Erstellung von Klavierauszügen seiner beiden Oratorien Die Schöpfung und Die Jahreszeiten an und Neukomm arbeitete auf Wunsch Haydns das Oratorium Il Ritorno di Tobia um und verfasste Arrangements von Schottischen Liedern für ihn. In den sieben Jahren in Wien, von 1797 bis 1804, erteilte Neukomm Klavier- und Gesangsunterricht. Seine bekanntesten Schüler waren Anna Milder-Hauptmann und Franz Xaver Wolfgang Mozart, genannt Wolfgang Amadeus der Jüngere.Neukomm war ein großer Verehrer Mozarts. Quasi als Zugabe zu Mozarts Requiem vertonte er das Responsorium Libera me, das während der ggf. anschließenden Absolution gesungen wird und das in der üblicherweise gespielten Version von Mozart-Süßmayr natürlich fehlt, da es nicht zu den liturgischen Texten der Missa pro defunctis gehören muss. Neukomm stiftete Joseph Haydns Grabstein und versah diesen mit einem fünfstimmigen Rätselkanon auf Horazens zweideutige Worte non omnis moriar.Neukomm war in vielen Ländern der Welt tätig. So war er zum Beispiel von 1804 bis 1808 Kapellmeister in Sankt Petersburg und von 1816 bis 1821 am Kaiserhof von Johann VI. in Rio de Janeiro, Brasilien. In Erinnerung daran wurde er 1945 Namenspatron des Stuhles Nr. 6 der Academia Brasileira de Música in Rio. Die meiste Zeit lebte er jedoch in Paris. In den 1820er Jahren bereiste er (außer Frankreich) Italien, die Schweiz, die Niederlande und Großbritannien.Seine Werke erklangen zum feierlichen Einzug König Ludwig XVIII. in Paris nach dem Sieg über Napoléon, wie auch zur Gedächtnisfeier für den 1793 auf dem Schafott hingerichteten Ludwig XVI. während des Wiener Kongresses im Januar 1815. Zum Dank ernannte ihn der König von Frankreich zum Ritter der Ehrenlegion, ein Titel, auf den Neukomm stolz war und den er fortan auf die Titelblätter seiner Kompositionen drucken ließ.Sein musikali.

-

Original Autogramm Mathilde Ludendorff (1877-1966) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 75,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Kunstpostkarte aus dem Ludendorff-Verlag mit dem Portrait Ludendorffs von Uda von Pagenhardt von 1933, bildseitig von Mathilde Ludendorff mit Bleistift signiert, umseitig Rückstand von Albummontage /// Mathilde Friederike Karoline Ludendorff (* 4. Oktober 1877 in Wiesbaden; ? 12. Mai 1966 in Tutzing; geborene Mathilde Spieß, verwitwete von Kemnitz, geschiedene Kleine) war eine deutsche Lehrerin, Ärztin und Schriftstellerin. An der Seite ihres dritten Ehemannes Erich Ludendorff wurde sie eine bekannte Vertreterin der völkischen Bewegung. Sie begründete die völkische Bewegung der ?Deutschen Gotterkenntnis? und veröffentlichte mit ihm gemeinsam verschwörungstheoretisch orientierte Schriften, die ein politisches Wirken der - von ihr so bezeichneten und verstandenen - ?überstaatlichen Mächte? des Judentums, der Jesuiten und der Freimaurer behaupteten. /// Standort Wimregal GAD-10.087 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

(Pseud. Theodor Hell), Schriftsteller und Publizist (1775-1856), ab 1841 Vizedirektor des Dresdener Hoftheaters und Freimaurer. Eigenh. Brief mit U.

Verlag: Dresden, 10. VI. 1845., 1845

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Richard Husslein, Planegg, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 220,00

Währung umrechnenEUR 2,70 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 4°. 2 S. Ausführlicher und interessanter Brief an einen engen Freund und Logenbruder über die finanzielle Hilfe beim Elbhochwasser (Sächsische Sintflut" im Frühjahr 1845) durch die Dresdner Freimaurer, deren Meister vom Stuhl' Winkler 24 Jahre lang (1832 bis zu seinem Tode) war [Lennhoff / Posner: Internat. Freimaurerlexokon1712]. Winkler erinnert an seinen letzten Besuch bei der Familie des Freundes und gratuliert zur Geburt eines Sohnes: Möge das Pathengeschenck meines Namens ihm das einzige Erbtheil verleihen, dessen die Gnade des Himmels mich gewürdigt hat, ein zufriedenes Herz, Genügsamkeit und Vertrauen zu der ewigen Güte". Dann gesteht er, dass das in Linz erhaltene Manuskript der Novelle Die Hexe von Chatillon" des Freundes im Zusammenhang mit einem Diebstahl auf der Reise verloren ging. Er bietet Kostenersatz für eine Kopie an und schickt eine kleine Unterstützung Seiten[s] der Brüder meiner Loge für den armen Portraitmaler von dessen trauriger Geschichte sie ein so lebendiges Bild entwarfen. Wie gern hätten wir mehr gethan, aber unsre Kräfte sind in diesem Augenblicke durch die Noth in unsrer nächsten Umgebung so sehr erschöpft. / Die Überschwemmung der Elbe hat so traurige Folgen gehabt, daß wir unsre Cassen gestürzt haben, um hierbei nach Kräften helfend einzugreifen. Da blieb nur das Scherflein übrig, das aber von Herzen gern geboten wird. Wie ächt maurerisch haben aber dabei Sie [im Original unterstrichen] gehandelt! Ich drücke Sie für solche Gesinnungen ans Herz u. der ewige Vergelter wird Ihnen dafür die seligste innere Beruhigung geben." // Weiterhin kritisiert er den antiaufklärerischen Katholizismus, wohl im Zusammenhang mit der Trierer Wallfahrt zur Ausstellung des Heiligen Rockes": Die Regungen in unsrer Glaubenswelt nehmen einen eigenthümlichen Charakter an [] Eitelkeit und Egoismus spielen auch hier eine mächtige Rolle. Die reinen Triebfedern der Handlungen werden immer seltner und ich fürchte, daß wir recht trüben Zeiten entgegengehen." Am Schluß bietet er an: Schrekt Sie das Schicksal Ihrer größern Arbeit nicht ab, und Sie wollen mir einmal eine kleinere Erzählung für meine Penelope senden, so wird mir das recht angenehm seyn." Winkler war Herausgeber des literarischen Taschenbuchs Penelope" und der Dresdner Abendzeitung". Ganzer Text gerne auf Anfrage. /// Betrifft BEWERTUNG bei ZVAB oder AbeBooks: Die Anzahl der Sterne (****) zeigt nur an, für wie viele Bestellungen die Plattform Provision kassieren konnte. - Diese Bewertungen stammen NICHT von Kunden und sagen so gut wie nichts aus über die Qualität des Antiquariats. - So gibt es z. B. Abzug von Sternen, wenn ein bestelltes Buch oder Heft nicht auffindbar ist, was auch soliden Händlern passieren kann. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.

-

ERNST AUGUST ANTON VON GÖCHHAUSEN (Ernst August von Göchhausen/Ernst von Göchhausen 1740-1824) Geheimer Rat, Publizist, preußischer Offizier und Freimaurer (Verschwörung)

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 145,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEigenhändiger Brief mit Ort, Datum, Unterschrift signiert Gotha, 6.2.1811 1 S. kl. 4° - an einen Herrn, wohl Verleger ".Der Verfasser des Aufsatzes über die EROBERUNG von MAGDEBURG, dessen Fortsetzung ich im April vorigen Jahres einsandte".

-

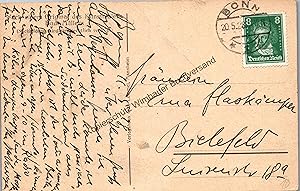

Original Autograph Johannes Maria Verweyen (1883-1945) Widerstand /// Autogramm signiert signed signee

Verlag: Bonn 20. Mai 1928., 1928

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 400,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte (Rudi Müller, Universität Bonn) von Johannes Maria Verweyen beidseitig mit schwarzer Tinte beschriftet und am Briefende signiert.- Karte an Erna Flaskämper in Bielefeld. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Johannes Maria Verweyen (* 11. Mai 1883 in Till, heute Bedburg-Hau; ? 21. März 1945 im KZ Bergen-Belsen) war ein deutscher Dichter, Philosoph, zeitweiliger Freimaurer und Theosoph sowie Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Verweyen, auf einem Bauernhof in Till aufgewachsen, besuchte die dortige Grundschule und anschließend das Königliche Gymnasium zu Kleve, dann einige Jahre das Collegium Augustinianum Gaesdonck bei Goch und zuletzt das Hohenzollern-Gymnasium in Düsseldorf, wo er 1902 sein Abitur ablegte. Danach studierte er Philosophie, Psychologie, Natur- und Kulturwissenschaften an den Universitäten Freiburg im Breisgau, Leipzig, Berlin, Straßburg und Bonn - dort u. a. bei dem bedeutenden Philosophen Adolf Dyroff. 1905 wurde Verweyen an der Universität Bonn in Philosophie promoviert; 1908 erfolgte seine Habilitation und 1918, nachdem er einige Jahre als Privatdozent gelehrt hatte, seine Ernennung zum außerordentlichen Professor. Seine Vorlesungen brachten Rekordbesuche, wie beispielsweise gezählte 550 Besucher zu seiner Vorlesung über ?Willensfreiheit?.[1] Zeitweise Anhänger der Freimaurerei und des Monismus, wurde er 1927 Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) und 1928 Generalsekretär der Deutschen Sektion. Im selben Jahr weihte ihn James Ingall Wedgwood zum Priester der Liberalkatholischen Kirche (LKK). Im Mai 1935 hatte Verweyen in Rom ein Erweckungserlebnis während der Heiligsprechung von Thomas Morus und John Fisher, der er beiwohnte, sodass er sich am 2. Februar 1936 wieder zum römisch-katholischen Glauben bekannte, obwohl die katholische Kirche zu dieser Zeit bereits den Verfolgungen und dem Druck des nationalsozialistischen Regimes ausgesetzt war. Im Bonner Kirchenblatt bedauerte er öffentlich ?seinen Austritt aus der katholischen Kirche als den größten Irrtum seines Lebens?.[2] Wegen Verweyens offener Kritik an den Ideen des Nationalsozialismus entzog man ihm 1934 zunächst die Lehrerlaubnis. Da er aber weiter öffentliche Vorträge hielt, verbot man 1936 - nach einem Vortrag gegen die Rassentheorie der Nazis - zusätzlich seine gesamten Schriften. Verweyen selbst wurde von der Gestapo unter strenge Überwachung gestellt und am 27. August 1941 während einer Vortragsreise, mit der er sich nun seinen Lebensunterhalt verdiente, in Frankfurt am Main im Rahmen der Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften von der Gestapo verhaftet und in das Berliner Polizeigefängnis Alex überführt. Ohne Anklage oder Gerichtsverfahren verschleppte man ihn im Mai 1942 in das KZ Sachsenhausen. Verweyen ließ sich aber auch dort nicht brechen, betätigte sich als Seelsorger für seine Mithäftlinge und hielt selbst im Lager weiter seine Vorträge. Bei der Evakuierung des Lagers am 4. Februar 1945 meldete er sich freiwillig zum Transport nach Bergen-Belsen, wo er am 7. Februar ankam und am 21. März 1945 - kurz vor der Befreiung - an Fleckfieber verstarb. Ehrungen In Bonn-Endenich wurde am 24. März 1960 eine Straße nach Verweyen benannt. Ebenfalls in Düsseldorf-Kaiserswerth und in seinem Geburtsort Bedburg-Hau-Till wurde jeweils eine Straße nach ihm benannt. Die katholische Kirche hat Johannes Verweyen als Glaubenszeugen in das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts aufgenommen. An ihn und weitere christliche Widerstandskämpfer wurde im November 2022 in der Ausstellung "Märtyrer - christliche Gewaltopfer der NS-Zeit" des Landtags NRW erinnert.[3][4] /// Standort Wimregal PKis-Box97-U015 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Dozent und Schriftsteller Walter de LAPORTE (1874-1945): 15 PKs BERLIN 1932-1939

Verlag: Berlin-Dahlem, 1932

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 90,00

Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Befriedigend. 1. Auflage. 15 eigenhändige, signierte Postkarten des Militärs, Dozenten und Schriftstellers Walter de Laporte (1874-1945). --- Datiert Berlin-Dahlem, Hechtgraben 4a, den 23. Februar 1932 bis 8. April 1939 (bei drei Postkarten ist die Jahreszahl des Poststempels nicht erkennbar). --- Walter de Laporte ist im Berliner Adressbuch von 1935 unter dieser Adresse als Dozent verzeichnet. --- Jeweils gerichtet an den Pfarrer von Hertzberg in Blankensee bei Trebbin, d.i. Otto Max Walter von Hertzberg, geboren am 17. Oktober 1900 in Königsberg in Preußen als Sohn des Kaufmanns Max von Hertzberg und der Anna Dreyer, seit 1930 Pfarrer in Blankensee bei Trebbin. --- Zitate: --- 23. Februar 1932: "Seit meiner Jugend ist der Sonntag in einem dürftigen Pfarrhaus meine schönste Erholung. Dürfen meine Frau u. ich Sie einmal dort besuchen." --- 19. Oktober 1932: "Wir freuen uns sehr, Sie Mitte Nov. besuchen zu dürfen. [. . .] Herzl. Grüße Ihr W. de Laporte." --- 5. Dezember 1933: "Wir danken Ihnen so sehr für Ihre liebe Einladung. Ich bitte es nicht als Phrase aufzufassen, daß ich das dringenste Bedürfnis habe, mich mit Ihnen als Theologen über gewisse Fragen (Deutschkirche pp.) auszusprechen. Nur ist es jetzt leider ganz unmöglich, wir haben einfach nicht mehr das Reisegeld." --- 16. Juli 1936: "Leider habe ich Ihren Aufsatz in der Dorfkirche, den ich an Minist. Darré persönlich sandte, nicht zurückbekommen. Nur ein Schreiben, daß das Schreiben zur Bearbeitung dem Stabe übergeben sei." --- Erwähnt ist der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Walther Darré (1895-1953). --- Format: 10,3 x 14,7 cm. --- Über den Verfasser: Walter Karl Hermann Ferdinand de Laporte (eigentlich nur Laporte ohne "de") wurde am 23. September 1874 in Göttingen als Sohn des Kaufmanns Ludwig Laporte (geb. am 10. Dezember 1829 in Göttingen, wohl identisch mit dem Göttinger Handelskammerpräsidenten und Kaufmann Louis Laporte, seit 1873 Präsident der Freimaurer-Loge Augusta zum Goldenen Zirkel) und der Wilmine Berta Ida, geb. Bartling geboren und starb wahrscheinlich 1945. Er betrat erst die militärische Laufbahn, wurde 1907 als Oberleutnant pensioniert und studierte dann Staatswissenschaften (1910 Dr. iur. in Göttingen). Er wurde Syndikus in Göttingen und Wohnungsdirektor der Stadt Berlin. Am 6. August 1914 heiratete er in Berlin Elise Berta Amalie Haberstroh, geboren am 22. September 1892 in Holzminden als Tochter des Professors Hermann Haberstroh, Oberlehrer an der Baugewerkschule Holzminden, und der Antonie, geb. Astmann. Die Ehe wurde 1919 geschieden. Später ging er eine zweite Ehe ein. --- Zustand: Karten etwas fleckig und teilweise gebräunt. Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Richard Dreyfus Nuts . durchgedreht /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 120,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPoster. Zustand: Gut. Original-Filmaushang von "Nuts . durchgedreht" von Richard Dreyfus bildseitig mit blauem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Richard Stephen Dreyfuss (* 29. Oktober 1947 in New York) ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der in den 1970er-Jahren durch Filmklassiker wie Der weiße Hai, Unheimliche Begegnung der dritten Art und American Graffiti bekannt wurde. Für seine Rolle in Der Untermieter gewann er 1978 den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Seine Kindheit verbrachte Richard Dreyfuss in Brooklyn und Queens, bevor er im Alter von neun Jahren mit seiner Familie nach Los Angeles zog. Mit fünfzehn Jahren gab er sein Schauspieldebüt in dem Fernsehfilm In Mama?s House. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren spielte er neben kleineren Rollen fürs Fernsehen auch am Broadway und anderen Theatern. Erste Kurzauftritte in Kinofilmen hatte er 1967 in Das Tal der Puppen und Die Reifeprüfung. Seinen Durchbruch hatte er 1973 mit George Lucas? Film American Graffiti, in dem auch Harrison Ford und Ron Howard mitspielten. Mit Filmen wie Der weiße Hai und Unheimliche Begegnung der dritten Art (beide von Steven Spielberg) wurde Dreyfuss zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Für seine Rolle in Der Untermieter bekam er 1978 einen Oscar als bester Hauptdarsteller und einen Golden Globe als bester Schauspieler im Bereich Musical oder Comedy. Bis 2003, als Adrien Brody ausgezeichnet wurde, war Dreyfuss der jüngste Schauspieler, der je einen Oscar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller erhalten hatte. Bereits seit Ende der 1970er Jahre litt der Schauspieler jedoch auch an einer bipolaren Störung, deren Symptome er zunächst mit Alkohol und illegalen Drogen bekämpfte.[1] Anfang der 1980er Jahre waren die Filme mit Dreyfuss kommerziell weniger erfolgreich. Nach einem Autounfall 1982 wurde er verhaftet. Nach einer Diagnose der psychiatrischen Erkrankung sowie einer erfolgreichen Lithiumtherapie schaffte Richard Dreyfuss 1985 sein berufliches Comeback. Großen Erfolg brachten ihm - beginnend mit Zoff in Beverly Hills (1986) - vor allem eine Reihe von Komödien, die von der Disney-Tochtergesellschaft Touchstone Pictures produziert wurden. Für Disney selbst spielte er 1997 den Fagin in einer TV-Version von Charles Dickens? Oliver Twist. Seit dem Film Der weiße Hai etablierte sich Norbert Gescher als seine feste Synchronstimme. Gelegentlich wurde er auch von anderen Sprechern synchronisiert, darunter Frank Glaubrecht, Lutz Mackensy oder Kaspar Eichel. Privates Aus seiner Ehe mit Jeramie Rain gingen drei Kinder hervor. 1999 heiratete Dreyfuss Janelle Lacey. Seit 2005 ist er zum dritten Mal verheiratet. Dreyfuss ist Mitglied im Bund der Freimaurer.[2][3] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2021-30 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Süleyman Demirel (1924-2015) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Türkisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 60,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Tolles Schwarzweissfoto 10,6 x 14,8 cm von Süleyman Demirel bildseitig mit blauer Tinte signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Sami Süleyman Gündogdu Demirel (* 1. November 1924 in Islamköy, Provinz Isparta; ? 17. Juni 2015 in Ankara) war ein türkischer Politiker. Er war siebenmal Ministerpräsident und von 1993 bis 2000 Staatspräsident der Türkei.[1] Demirel erlangte 1948 einen Universitätsabschluss in Ingenieurwissenschaft an der TU Istanbul. Anfang der 1950er Jahre war er als Ingenieur bei der staatlichen Wasserbehörde Devlet Su Isleri beschäftigt, deren Leitung er ab 1955 übernahm. Am 15. Februar 1956 wurde Süleyman Demirel Freimaurer, indem er in die Bilgi-Loge in Ankara aufgenommen wurde.[2] Mit 37 Jahren trat er 1961 in die Politik ein und wurde Abgeordneter der Gerechtigkeitspartei (AP) im türkischen Parlament. Drei Jahre später wurde er Vorsitzender der Gerechtigkeitspartei und blieb dies auch bis 1980. Süleyman Demirel wurde schließlich am 27. Oktober 1965 der jüngste Ministerpräsident der Türkei. Als eine seiner Aufgaben sah er die Verstärkung der Bindungen der Türkei an die NATO. Außerdem leitete er zahlreiche Entwicklungsprogramme für die türkische Landwirtschaft ein. Nach sechs Jahren wurde Süleyman Demirel im März 1971 wegen seiner Weigerung, dem Militär politischen Einfluss im Anti-Terrorkampf zu gewähren, von diesem gestürzt. Doch bereits am 31. März 1975 wurde er erneut in einer Koalitionsregierung mit der islamistischen Millî Selamet Partisi (MSP), der rechtsextremen MHP und der nationalistischen Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) Premierminister. Er betrieb eine neoliberale Wirtschaftspolitik trotz politischer Unruhen, Inflation und Handelsdefizit weiter. Er blieb Premier bis Juni 1977, als die Koalitionsregierung auseinanderbrach. Mit einer neuen Koalition mit der MSP und der MHP wurde er abermals von 21. Juli bis 4. Januar 1978 Regierungschef. Jedoch zerbrach auch diese Koalition und Süleyman Demirel begab sich in die Opposition. Am 12. November 1979 wurde Demirel noch einmal zum Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung ernannt. Auch diese Amtszeit währte nicht lange. Am 12. September 1980 wurde er durch einen erneuten Militärputsch unter Führung von Kenan Evren mit der Begründung, extremistische Gewalt bedrohe das Land, seines Amtes enthoben und erhielt ein Verbot der politischen Betätigung. Demirel (rechts) mit dem griechischen Ministerpräsidenten Konstantinos Mitsotakis 1992 Süleyman Demirel wurde 1987 Vorsitzender der rechtskonservativen Partei des Rechten Weges (DYP) und in dieser Funktion am 20. November 1991 zum siebten Mal Premierminister der Türkei nach einem Wahlsieg über die bis dahin regierende, ebenfalls rechtskonservative Mutterlandspartei (ANAP). Er blieb dies bis zum 5. Juni 1993, als man ihn im Mai zum türkischen Staatspräsidenten wählte. Dieses Amt hatte er bis zum Jahr 2000 inne. Während seiner Amtszeit begnadigte er 100 Gefangene.[3] Demirel starb in einem Krankenhaus in Ankara nach einer Atemwegsinfektion an Herzversagen. /// Standort Wimregal PKis-Box69-U020 tr Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Josef Svatopluk Machar (1864-1942 Cenek Folklor) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Tschechisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 70,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte mit der von Josef Sejnosi geschaffenen Portraitmedaille des Dichters von Josef Svatopluk Machar bildseitig mit violetter Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz, eigenhändig adressiert. Frankiert und 1914 postgelaufen von Wien nach Weinberge bei Prag an Dr. J. Winter /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Josef Svatopluk Machar (geboren 29. Februar 1864 in Kolín, Kaisertum Österreich; gestorben 17. März 1942 in Prag), bekannt auch unter dem Pseudonym Prof. Dr. Cenek Folklor (ferner Antonín Rousek, Leo Leonhardi u. a.), war ein tschechischer Dichter, Prosaist, Satiriker, Publizist, Politiker und Autor des Manifests Ceská moderna sowie Vertreter des kritischen Realismus, Freimaurer.[1] Machar, der Sohn eines Müllers, studierte am Gymnasium in Prag, absolvierte anschließend die einjährige Militärschule und nahm 1891 eine Stelle als Angestellter bei einer Bank in Wien an, wo er gleichzeitig für verschiedene Zeitschriften schrieb. Hier begegnete er T. G. Masaryk und wurde ein bedeutender Vertreter der Realistischen Partei. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg trat er als Gegner des hohlen Patriotismus auf. Nach 1918 kehrte er auf Wunsch von Masaryk in die Tschechoslowakei zurück und wurde zum Generalinspekteur der tschechoslowakischen Armee ernannt. Diese Funktion legte er 1924 wegen offen ausgetragener Meinungsverschiedenheiten mit Masaryk nieder und wechselte ins Lager der radikalen Rechten. Werke In seinen Werken setzte er sich offen mit der bürgerlichen Gesellschaft auseinander. Er kritisierte deren Gleichgültigkeit, Heuchelei und falschen Patriotismus. Seine Kritik traf auch die Kirche und die Jungtschechen. Den Tatsachen sah er realistisch, schroff, analytisch und provozierend ins Auge. Er schrieb subjektive und politische Lyrik und gedichtete Epik, vermischt mit Satire, Ironie und Sarkasmus. Er setzte damit die literarische Linie von Karel Havlícek Borovský und Jan Neruda fort. Er wurde zum Teil auch als problematischer Autor mit faschistischen Ansichten gesehen. Judentum definierte Machar nicht als Konfession, sondern in ethnischen und nationalen Kategorien, dennoch sind die (häufig anzutreffenden) jüdischen Charaktere in seinem Werk positiv gezeichnet; er selbst wandte sich in dem Buch Satiricon und dem Aufsatz Amnestie auch gegen Antisemitismus.[2] In den Kämpfen zwischen der älteren und jüngeren literarischen Generation gründete er mit anderen jungen Schriftstellern den losen Verband Ceská moderna und schrieb hierzu ein entsprechendes Manifest. Neben Franti?ek Xaver ?alda, Otokar Brezina und Vilém Mr?tík war es gerade Machar, der mit seiner rein realistischen Dichtung einen großen Einfluss auf die tschechische Literatur zu Anfang des 20. Jahrhunderts ausübte. Als Vorbild diente er zum Beispiel dem großen Dichter Stanislav Kostka Neumann. /// Standort Wimregal GAD-10.448 cs Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autograph Emile Loubet Président de la France /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Erscheinungsdatum: 1902

Sprache: Französisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 120,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Schöne Portrait-Postkarte von Emile Loubet bildseitig mit Tinte eigenhändig signiert, mit eigenhändiger Widmung. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Émile François Loubet (* 30. Dezember 1838 in Marsanne; ? 20. Dezember 1929 in Montélimar) war ein französischer Politiker (ARD) und Staatsmann. Von 1899 bis 1906 war er Staatspräsident. Nach dem Rechtswissenschaftsstudium und lokal- und regionalpolitischen Funktionen in Montélimar, dessen Bürgermeister er auch war, saß Loubet, der einer wohlhabenden Bauernfamilie entstammte, 1876 bis 1885 als republikanischer Abgeordneter des Départements Drôme in der französischen Deputiertenkammer. 1887 wurde er erstmals Regierungsmitglied als Minister für öffentliche Arbeiten. Vom 27. Februar bis zum 29. November 1892 fungierte er als Ministerpräsident. Seit 1885 Senator, wurde der linksbürgerliche und antiklerikale ranghohe Freimaurer 1896 zum Senatspräsidenten gewählt. Am 18. Februar 1899 wurde Loubet als Kandidat der Linken mit 483 von 812 gültigen Stimmen der Abgeordneten und Senatoren zum Staatspräsidenten Frankreichs als Nachfolger des im Amt verstorbenen Félix Faure gewählt. Sein Gegenkandidat Jules Méline erhielt 279 Stimmen. In Loubets Amtszeit fällt sowohl die Festigung der Französisch-Russischen Allianz (1901 Besuch Zar Nikolaus II. in Paris, 1902 Gegenbesuch Loubets in Petersburg) als auch das Zustandekommen der Entente Cordiale und eine allgemeine Annäherung an Großbritannien, dessen König Eduard VII. er 1904 zum Staatsbesuch empfing. Loubet, der sich in der Dreyfus-Affäre bis dahin neutral verhalten hatte, weigerte sich 1899 zunächst, Dreyfus zu begnadigen; dies könne auch als Kritik an der Armee und dem Militärgerichtsverfahren verstanden werden. Kriegsminister Galliffet schlug Loubet vor, die Begnadigung als einen acte de haute humanité (Akt vornehmer Menschlichkeit) darzustellen und im Dekret Dreyfus? besorgniserregenden Gesundheitszustand zu thematisieren. Am 19. September 1899 unterschrieb Loubet das Dekret. Loubet forcierte die Trennung von Kirche und Staat. Zu seinem Nachfolger wurde 1906 der ebenfalls aus dem Mitte-links-Lager kommende Armand Fallières gewählt. Würdigungen Nach Émile Loubet ist die Loubet-Küste im Westen der Antarktischen Halbinsel benannt. /// Standort Wimregal PKis-Box98-U028 Sprache: Französisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Giuseppe Mazzini (1805-1872) Freiheitskämpfer /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Italienisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 1.300,00

Währung umrechnenEUR 3,00 für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Grossartige Kabinettkarte (Echtfoto auf Karton aufgezogen, Format 6,4x10,3cm) unter dem Bild von Giuseppe Mazzini mit schwarzer Tinte signiert, umseitig Bezeichnungen von wohl fremder Hand, Fotografenaufdruck D. Lama Regents Park London.- Gilbfleckchen, papierbedingte Seitenbräunung /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Giuseppe Mazzini (* 22. Juni 1805 in Genua; ? 10. März 1872 in Pisa) war ein italienischer Philosoph, Journalist, Politiker und Freiheitskämpfer des Risorgimento. Mazzinis Wohnhaus (Casa Mazzini) in Genua, heute Sitz des Risorgimento-Museums und des Mazziniano-Instituts Bodentafel mit Zitat von Giuseppe Mazzini; Berlin-Kreuzberg, ?Pfad der Visionäre? Mazzinis politisches Ziel war das Selbstbestimmungsrecht der europäischen Völker und insbesondere die Unabhängigkeit und Einigung der italienischen Staaten, die damals in das spanisch-bourbonische Königreich beider Sizilien, das österreichische Königreich Lombardo-Venetien, den päpstlichen Kirchenstaat, das Königreich Sardinien-Piemont und weitere Territorien geteilt waren. Mazzini strebte die italienische Einigung in einer Republik an, die er nur durch die revolutionäre Erhebung des Volkes und die Vertreibung der fremden Besatzungsmächte als möglich erachtete. Mazzini besuchte das Lyzeum in Genua. Im Frühjahr 1827, kurz vor dem Ende seines Studiums der Jurisprudenz an der Universität Genua, wurde Mazzini in die Genueser Loge der Carboneria aufgenommen. Ein Jahr später veröffentlichte er seinen ersten patriotischen Artikel in der bis dahin eher unpolitischen Zeitung Indicatore Genovese. Das Blatt wandelte sich schnell zu einem Sprachrohr der italienischen Nationalbewegung und wurde 1829 verboten. Es kam daraufhin zur Gründung des Indicatore Livornese, in dem er sein Konzept einer nationalen italienischen Republik veröffentlichte. Von einem durch ihn in die Carboneria eingeführten Bekannten denunziert, wurde Mazzini im November 1830 festgenommen und für drei Monate in der Festung von Savona inhaftiert. Nach der Entlassung entschied er sich, Italien zu verlassen. Er ging ins Schweizer Exil. Nach zwei gescheiterten Umsturzversuchen in Genua und Savoyen, die er von Genf aus leitete, wurde Mazzini in Sardinien in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Von Genf wandte er sich nach Lyon und ließ sich schließlich am 29. März 1831 in Marseille nieder. Hier konzipierte er 1831 eine neue Bewegung, genannt Giovine Italia (Junges Italien). Deren gleichnamige Zeitung, in der Mazzini eine gesamtitalienische republikanische Erhebung forderte, wurde illegal in allen italienischen Fürstentümern verbreitet. Des Weiteren forderte Mazzini König Karl Albert (Sardinien-Piemont) zur Befreiung Italiens auf. Zu Beginn der 1830er Jahre stieß auch der populäre Revolutionär Giuseppe Garibaldi zu Mazzinis Gruppe. Am 15. April 1834 schloss Mazzini in Bern mit August Breidenstein und dessen Bruder Friedrich Breidenstein die sogenannte ?Verbrüderungsacte?.[1] Zu den von Mazzini initiierten Verbindungen Junges Italien und Junges Polen kam Breidensteins Junges Deutschland. Unter dem Motto Freiheit - Gleichheit - Humanität entstand der Geheimbund Junges Europa, der anstelle des Europas der Fürsten und Könige ein demokratisches Europa der Völker anstrebte. Vom 26. April 1835 an fand er bei der Familie Girard im Bachtelenbad in Grenchen Zuflucht.[2][3] Hier redigierte er die Zeitschrift La jeune Suisse/Die junge Schweiz. Als der Druck des Auslandes und der Schweizer Eidgenossenschaft immer stärker wurde, nahmen ihn die Stimmberechtigten Grenchens am 12. Juni 1836 ins Bürgerrecht auf. Dieses Unterfangen wurde jedoch von der Solothurner Regierung rückgängig gemacht. Da die Aufnahme ohne vorherige Bewilligung durch den Grossen Rat geschah, musste der Kleine Rat den Gemeindebeschluss am 9. Juli aufheben. Im August 1836 verlangte Frankreich die Ausweisung Mazzinis und sämtlicher am Savoyer Attentat Beteiligten und drohte mit hermetischer Grenzsperre,[4] sollte die Schweiz auf die Forderung nicht eingehen. Nach Einführung eines neuen Fremdenkonklusums durch die Tagsatzung am 11. August 1836[4] verließ Mazzini Grenchen am 1. Januar 1837 und begab sich nach London. Dort organisierte er die italienischen Arbeiter und agitierte gegen die Fremdherrschaft in Italien. Seine Anhänger formierten sich im Partito d?Azione (deutsch: Partei der Aktion). In der Revolution von 1848/49 (siehe auch Risorgimento) scheiterte Mazzini mit seinen Ideen in Mailand. Wenig später ging er nach Rom, wo sich seit Mitte 1848 die revolutionären Unruhen zugespitzt hatten. Nach der Ermordung des päpstlichen Ministerpräsidenten Pellegrino Rossi durch revolutionäre Rebellen am 15. November 1848 sah sich Papst Pius IX. am 23./24. November zur Flucht aus Rom veranlasst und setzte sich nach Gaeta an der Küste Neapel-Siziliens ab. Am 9. Februar 1849 rief Mazzini die Republik im Kirchenstaat aus und war an führender Stelle als einer der Triumviren 1849 zusammen mit Carlo Armellini und dem Freimaurer Aurelio Saffi an der kurzlebigen Römischen Republik beteiligt. Nach deren gewaltsamen Niederschlagung durch französisches Militär am 3. Juli 1849 ging er erneut nach London. Er befasste sich im Exil mit der Theorie der Befreiung und Einigung anderer europäischer Staaten und gründete mit Kossuth, Ledru-Rollin und Ruge den Comitato europeo, der die Errichtung einer europäischen Republik zum Ziel hatte. Zu Beginn des Sardinischen Krieges im Mai 1859 stellte Mazzini sich gegen das Bündnis Sardiniens mit Frankreich, weil König Viktor Emanuel II. Frankreich für seine Unterstützung die Abtretung Savoyens und Nizzas zugesagt hatte. Mazzini unterstützte im Mai 1860 Giuseppe Garibaldis Expedition zur Befreiung Siziliens mit dem sogenannten ?Zug der Tausend? und legte ihm nahe, auch Rom und Venedig zu befreien. Die vom Ministerpräsidenten Sardinien-Piemonts Camillo Cavour geführte Einigung Italiens nach 1859, die sich auf die Zusammenarbeit des piemontesischen Königshauses, die Nationalbewegung und das Bündnis mit F.

-

Loge zur Goldenen Harfe MARIENWERDER: Briefe 1929-32 & Foto Stuhlmeister DECHEND

Verlag: Marienwerder, 1929

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 180,00

Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar