code dinstruction criminelle (3 Ergebnisse)

Suchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (3)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Zustand Mehr dazu

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Gut oder Befriedigend (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Wie beschrieben (3)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (1)

- Softcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Signiert (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (2)

Sprache (1)

Preis

- Beliebiger Preis

- Weniger als EUR 20 (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- EUR 20 bis EUR 45 (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Mehr als EUR 45

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

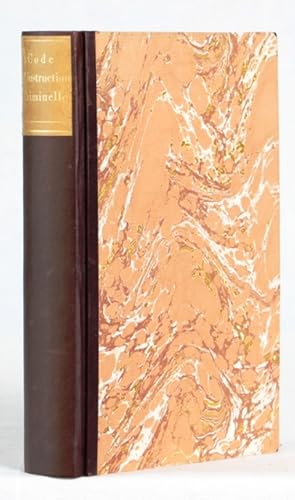

Édition conforme à l'Edition originale du Bulletin des Lois; suivi des motifs exposés par les Conseillers d'État, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Législatif sur chacune des lois qui composent le Code; avec une Table Alphabétique et Raisonnée.

Verlag: Paris, Garnery et de l'Imprimerie de Mame Frères., 1809

Anbieter: Antiquariat + Verlag Klaus Breinlich, Frankfurt am Main, Deutschland

Verbandsmitglied: BOEV

8vo. III, 140, 36, 262, 40, 3 S. Neuer Halblederband mit geprägtem Rückenschild und Buntpapierbezug. Frischer Zustand! Frankreich war im Ancien régime durch die grausame Härte und Engstirnigkeit des Strafrechts geplagt, das noch gesteigert wurde durch richterliche Willkür. Dies wurde durch die französische Revolution beseitigt und breits im Jahre 1791 wurde ein Code pénal geschaffen, der die epochale Einteilung von crimes, délits und contraventions einführte. Die Wiedereinführung des Bestraften in die Gesellschaft ist ein klar erkanntes Problem. Aber die Revolutionsereignisse führten zu einem ungeheuren Rückschlag in der Entwicklung eines humanen Strafrechts, und die Strafrechtspflege wurde zu politischen und revolutionären Zwecken mißbraucht. Die Wiedereinführung der Vermögenskonfiskation von 1792 und 1793 verschärfte noch die Situation innerhalb der Strafrechtspflege. - Unter unmittelbarer Mitwirkung und Einflußnahme Napoléons kam endlich in sieben Einzelgesetzen vom 12. bis 20. Februar 1810 der Code Pénal zustande, der am 1. Januar 1811 in Kraft getreten ist. Auf der Grundlage der Dreiteilung in crimes, délits und contraventions zeichnet sich der Code pénal zwar durch sein klare und bestimmte technische Ausdrucksweise aus. Aber sein Strafensystem, ganz und gar aus dem Gedanken der Abschreckung und Unschädlichmachung geboren, ist von außerordentlicher Härte. Bei crimes und délits wird von der Todesstrafe reichlich Gebrauch gemacht. Die Vermögenskonfiskation und die Deportation spielen einer erhebliche Rolle. Ebenso furchtbar ist die Strafe der lebenslangen oder zeitigen Zwangsarbeiten. - Alles in allem ist die Entwicklung des französischen Strafrechts von 1789 bis 1810 die Widerspiegelung der politischen Ereignisse. Die Unsicherheit der Staatsgewalt und die Funktion Napoléons als Heerführer finden in der brutalen Härte der Strafen ihren Ausdruck. Bei der Abfassung des französischen Strafrechts dachte Napoléon in erster Linie an die Gefährdung seines eigenen Lebens durch die sich wiederholenden Attentate und auch ein funktionierendes Militär- bzw. Kriegsstrafrecht. Erst nach der Julirevolution im Jahre 1830 wird der Code pénal durch mehrfache wesentliche Milderungen humanisiert.

-

Code d'instruction criminelle. Gesetzbuch über das gerichtliche Verfahren in Criminal-Sachen oder Criminal-Prozeß-Ordnung. Aus dem Französischen nach der officiellen Ausgabe übersetzt.

Verlag: Cöln, Keil., 1811

Anbieter: Antiquariat Peter Fritzen, Speicher, Deutschland

[2] Bl., 571, [1] S. Modernes Halbleinen. Titelblatt mit Ausdünnung. Mässig gebräunt. Französisch-Deutsche Parallelausgabe. Der Kölner Jurist Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels (1754-1827) wurde "1780 zum Kommissar am weltlichen Hofgericht bestellt und 1783 als Professor für Pandekten und juristische Praxis, später auch für Wechsel- und Privatfürstenrecht an die junge Bonner Universität berufen. 1786 ernannte ihn der Kurfürst zum Hof- und Regierungsrat, der Herzog von Aremberg zu seinem Landtagssyndikus. Als die Franzosen einmarschierten, verübelten ihm die Patrioten, daß er, der unterdessen Geheimer Rat und Universitätsrektor geworden und ans Oberappellationsgericht berufen war, nicht emigrierte, sondern sogleich eine Ernennung zum Mitglied des Obertribunals Köln annahm und seit 1798 als Lehrer für Gesetzgebung an der dortigen Zentralschule zum Meister des Code Napoléon wurde. 1804 folgte er einem Ruf an den Kassationshof in Paris; seit 1813 wirkte er als Generalprokurator am Brüsseler Appellhof. Hardenberg berief ihn 1817 als Geheimen Staatsrat nach Berlin, wo er die Weitergeltung des französischen Rechts in den Rheinlanden durchsetzte. 1819 wurde er 1. Präsident des Rheinischen Appellationshofs zu Köln und organisierte als Mitglied der Justizorganisationskommission das rheinische Justizwesen." Helmut Dahm in NDB 3 (1957), S. 508.