Beschreibung

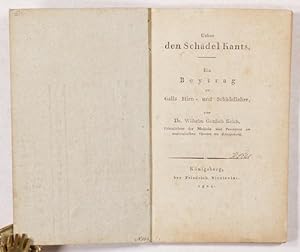

Königsberg, bey Friedrich Nicolavius, 1804, kl.-8°, VIII, 61, (2) pp., Pappband d.Zt.; zarter kleiner Namenszug von 'H.L. Ebel' auf Titel. Seltener Erstdruck! "Kant brauchte nicht um sein Leben zu fürchten, doch nach seinem Tod wurde sein Schädel durch den jungen Königsberger Arzt Wilhelm Gottlieb Kelch nach den Gallschen Maßstäben untersucht. Kant starb am 12. Februar 1804, am 2. April desselben Jahres Unterzeichnete Kelch das Vorwort zu seinem Büchlein. Kelch war sich der Schwierigkeiten seines Vorhabens bewußt und tat auch nicht so, als ob Galls Hirn- und Schädellehre eine unumstößliche Wahrheit wäre. Er betrachtete sie vielmehr als »Hülfsmittel zur Ausspähung des Innern des Menschen«. Wie faszinierend und gleichzeitig heikel ein solches Unternehmen jedoch gerade wegen des Materialismus-Vorwurfs gegen Gall war, wird an Kelchs einschränkender Bemerkung deutlich, daß es ihm keinesfalls darum ging, »das Innere eines Mannes von anerkannt genialischer Größe erforschen zu wollen, welches nur Männern gebührt, die mit ihm in naher Verbindung standen, und in den Geist seiner Schriften eingedrungen sind.« Der Craniologe hatte eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Er mochte einen Beitrag zur Hagiographie eines Unsterblichen liefern, indem er die überragenden Fähigkeiten des Betreffenden gleichsam an der Materialität des Schädels bestätigte, er mußte aber unter allen Umständen den Eindruck vermeiden, daß er das philosophische Genie bis in die Einzelheiten der Biographie oder des Werkes hinein am Schädel ablas oder sogar auf diesen zurückführte. Das mochte bei der cranioskopischen Untersuchung eines Geisteskranken oder eines Verbrechers angemessen sein, keinesfalls aber bei genialen Persönlichkeiten. Im besten Fall war es erlaubt, allgemein kursierende Aussagen über bestimmte Lebensumstände anhand des Schädels zu bestätigen. Genau das tat Kelch, und dazu zählte naheliegenderweise auch die Bestätigung von Galls Hinten-Vorne-Unterteilung. Kants Stirn enthielt die meisten Erhabenheiten, während sie »am gleichförmig gerundeten Hinterhauptsbeine fast völlig fehlen. Dementsprechend waren verschiedene dem Gedächtnis vorbehaltene Organe, Witz und vergleichender Scharfsinn besonders ausgeprägt. Das Organ des methaphysischen Scharfsinns war mit dem des Sachgedächtnisse verschmolzen, so daß beide eine einheitliche Stirnaufwölbung bildeten. Hingegen war bei den weiter hinten gelegenen Stellen, wo Hochmut, Ruhmsucht und Eitelkeit lokalisiert wurden, nur eine Furche in Kants Schädel zu tasten und auch hinsichtlich des Geschelchtstriebes konnte Kelch Fehlanzeige melden: "Diese Bildung am Schädelgrunde wurde an dem Kantschen Schädel gänzlich vermißt." Hans Erich Bödeker, Peter Hanns Reill, Jürgen Schlumbohm (Hrsg.): Wissenschaft als kulturelle Praxis, 1750-1900 (Göttingen 1999): Michael Hagner, Kluge Köpfe und geniale Gehirne: Zur Anthropologie des Wissenschaftlers im 19. Jahrhundert, pp.310-311. Kelch (Wilh. Gottlieb) "zu Königsberg geb. studirte daselbst und zu Göttingen die Arzneywissenschaften, ward Doctor derselben, dann Privatlehrer der Medicin und Prosector des anatomischen Theaters zu Königsberg, 1806 ordentlicher Professor und starb als ein Opfer der Unverdrossenheit in seinem Beruf am 2. Febr. 1813 am Lazarethfieber. Leipz. Lit. Zeit. 1813. Pag. 816. Hall A.L.Z. 1813, num 83. Pag. 664" Ch. Gottl. Jöcher, Allg. Gelehrten-Lex., 7 Siehe - DBA I 635, 452-454; II 691, 227.

Bestandsnummer des Verkäufers 55277

Verkäufer kontaktieren

Diesen Artikel melden