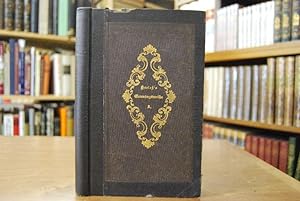

Beschreibung

VIII, 318 S. Einband berieben, bestoßen und fleckig. Einbanddeckel vorne fast lostgelöst. Handschriftlicher Besitzervermerk auf Vorsatz. Durchgehend fleckig. Gutes Leseexemplar. "Adolf Gottlieb Christoph von Harleß (* 21. November 1806 in Nürnberg; 5. September 1879 in München) war ein deutscher protestantischer Theologe und ein Mitbegründer der sogenannten Erlanger Schule. Adolf Harleß war der älteste Sohn des wohlhabenden Kaufmanns Johann Felix Tobias Harleß und seiner Frau Maria Barbara Friederike, geb. Ziehl, sowie ein Enkel des Humanisten Gottlieb Christoph Harleß[1]. Durch die Eltern wurde er in die übliche gemäßigt rationalistische Richtung geprägt. Mit 16 Jahren machte er sein Abitur und wollte Musiker werden, wogegen seine Eltern jedoch Einspruch erhoben. So studierte Harleß, für den jedoch die Theologie und insbesondere die Kanzel ausgeschlossen waren, ab 1823 in Erlangen Philosophie und Jura, wechselte dann aber, angeblich nach einer abfälligen Bemerkung Ludwig Döderleins, doch zur Theologie. Hier wurde er vor allem von Georg Benedikt Winer und dann auch über die Theologie hinaus von der Persönlichkeit August Tholucks geprägt. Eine große Bedeutung für Harleß haben auch die Gedanken Georg W. F. Hegels, Friedrich Schellings und Baruch Spinozas. Während seines Studiums wurde er in Erlangen im Winter-Semester 1823/24 Mitglied der Burschenschaft der Bubenreuther.[2] Von 1826 bis 1828 war Harleß dann an der Universität Halle, wo er gleichfalls der Burschenschaft angehörte. Angeblich schlief er zu dieser Zeit selten mehr als drei Stunden, um sich die Problematik der Freiheit theologiegeschichtlich anzueignen und hiernach mit geschärftem Blick kritische Theologie von modischer Spekulation unterscheiden zu können. 1828 wechselte er dann als Privatdozent für Philosophie zurück nach Erlangen, 1829 wurde er Privatdozent für Systematische Theologie und 1833 außerordentlicher Professor für Neues Testament. 1834 erschien der Commentar über den Brief Pauli an die Epheser in Anwendung der Methoden (der grammatischen Präzision) Winers und (in Einbezug altkirchlicher Auslegungstradition) Tholucks. Schon hier kam Harleß zu seinem erfahrungstheologischen Ansatz, der Vorläufer im Denken Theodor Lehmus und Claus Harms hatte. Neben dem Werk Johann Georg Hamanns aus der Ferne begannen nun auch Christian Krafft (der seit 1818 außerordentlicher Professor in Erlangen war) und Karl Georg von Raumer (der ab 1827 als Professor für Naturgeschichte an eben jener Universität wirkte) Harleß Denken zu beeinflussen. 1836 wurde Harleß dann zum Ordinarius für Systematische Theologie ernannt. In dieser Zeit waren neben Georg Benedikt Winer und den oben Genannten auch Gottfried Thomasius, Isaak Rust (1796 1862), Veit Engelhardt unter anderem in Erlangen. Als Extraordinarien kamen zudem Philipp von Ammon, der Sohn des Christoph Friedrich Ammon, Johann Wilhelm Friedrich Höfling (ab 1834) und Hermann Olshausen (ab 1832 für Winer) an die Universität. [3]. Ab 1836 wurde Harleß zudem Universitätsprediger. Dann publizierte er die Kritische Bearbeitung des Lebens Jesu von D. F. Strauss nach seinem wissenschaftlichen Werte beleuchtet, eine der vielen Auseinandersetzungen der Zeit mit David Friedrich Strauß. 1837 wurde er Mitbegründer der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche (ZPK), die zum Forum der Erlanger Theologie wurde. Des Weiteren veröffentlichte er die Theologische Encyklopädie und Methodologie, womit er sich ebenso wie mit dem Epheser-Kommentar ausdrücklich auf kirchlichen Boden stellte: Die Offenbarung ist Harleß hier im Sinne der Erfahrungstheologie nur im Glauben fassbar. Wenn Harleß dann aber die Subjektivität des Glaubens objektiv in dem Gemeinglauben der Kirche, bezeugt in deren Bekenntnissen, wiederfinden will, so ist doch eine Nähe zu Hegels Ausführungen zu Subjekt und Substanz unübersehbar. Seine polemische Auseinandersetzung mit der Societas Jesu, Zur Jesuitenfurcht[4] führte Harleß 1838 an den Rand einer Strafverfolgung. 1839 zog er da.

Bestandsnummer des Verkäufers 19698

Verkäufer kontaktieren

Diesen Artikel melden